3ⁿグルーヴ理論

メタディヴィジョン理論を踏まえた上で、拍子やポリリズムの限界を超え、階層的で動的な時間構造を持つ新しいリズム理論を提案します。

世界は3拍子で出来ている

世界は3拍子で出来ている ─── 世界の音楽=ジャズ・クラシック・中世ヨーロッパ以降の民族音楽は勿論のこと世界各地の民族音楽は、ほとんどは3拍子で出来ています。中には 表面上3拍子ではなくても、サブディヴィジョンに3連符構造を持っていたりする音楽もあります。このような曲は記譜上では一般的に 12/8 や 9/8 と記されます。これらは3を底に持っているリズムの仲間という意味で、ここでは 3拍子 と呼びます。

3拍子には色々な形があります。シャッフルなどの中抜きがある形で3連符構造を持っている場合や、多重化して3×3=9拍子=9/8になっている場合もあります。中には3重に多重化して3×3×3=27拍子になっているものもあります。

このようにグルーヴする音楽は必ず3を基底に持ったリズム構造を持っています ─── ここでいう基底とは、リズム数(マクロディヴィジョン×ディヴィジョン×サブディヴィジョン×マイクロディヴィジョン=リズム数)の因数として持っているという意味です。

リズム数の因数として持っている3の数が多ければ多いほど、グルーヴが強くなる ─── これは飽くまでも、観察から導き出された予想です。この予想を グルーヴの3^n予想 と呼びます。 そしてこの予想に基づいて作られたリズムに注目した作曲理論を3^nグルーヴ理論 と呼びます。

何故3のべき乗を分母とする分数のずれがあるとグルーヴするのか

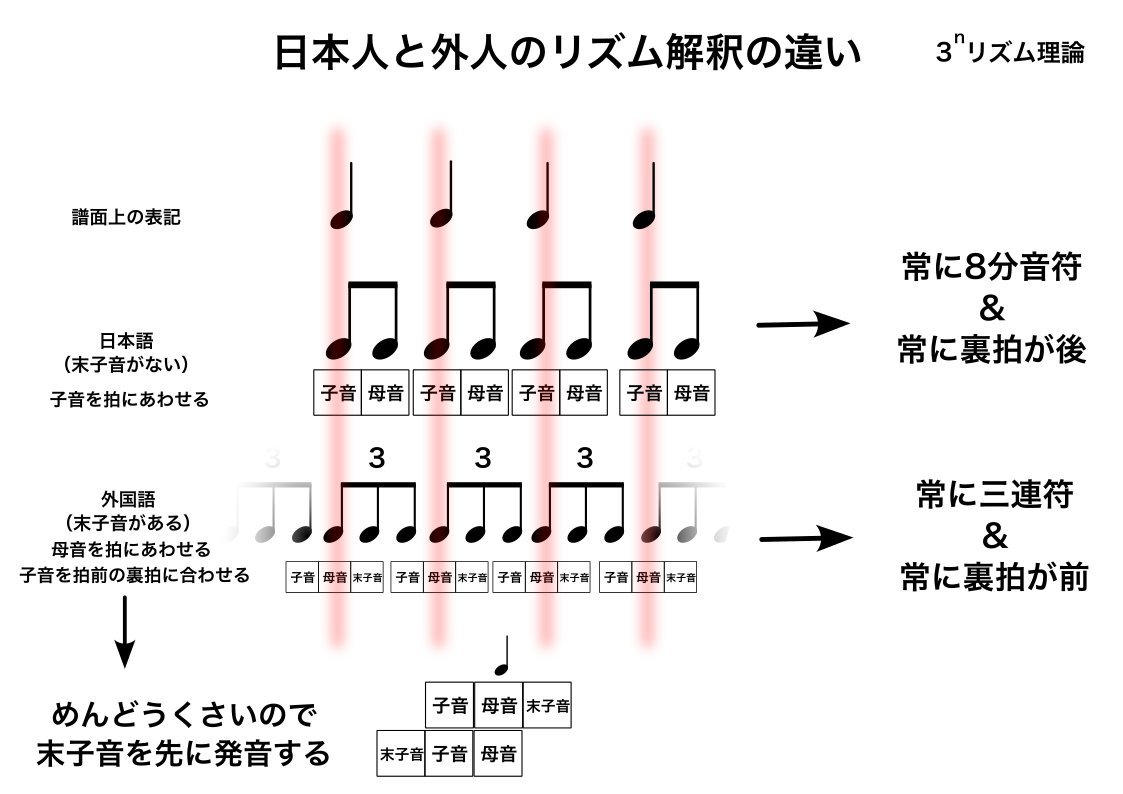

もしもこの文章を読んでいる貴方が、日本語を母国語とする日本人でしたなら、「何故グルーヴするリズムは3拍子になるのか」という疑問をお持ちではないかと思います。この疑問を追求していくと、この疑問は「何故日本語話者は、2拍子を自然だと感じるのか。」という逆の疑問に帰結します。

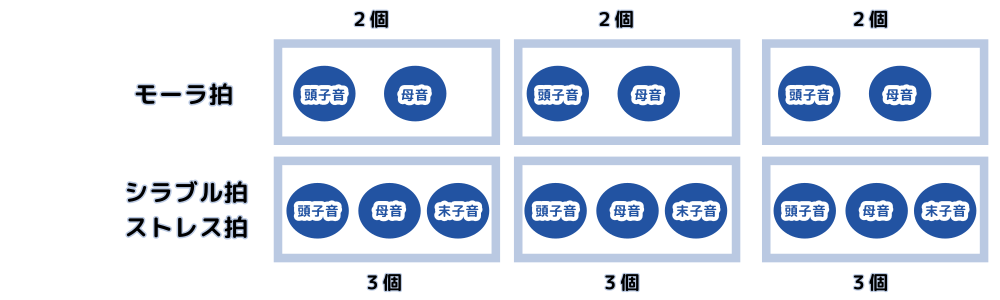

結論を先にいうと、何故日本人は2拍子を自然だと感じるのか ─── それは音節(モーラ)が頭子音と母音という2要素で構成されているからです。 そして何故日本人以外の人々は、3拍子を自然だと感じるのか ─── これは音節(シラブル)が頭子音・母音・末子音という3要素で構成されているからです。

─── つまり 「何故3だとグルーヴしやすいのか』 ─── この視点は実は日本のとても独特な視点であり、むしろ『何故2だとグルーヴしないのか』『何故日本語のシラブルの音素数は例外的に2なのか』『何故日本語はグルーヴしないのか』という視点のほうがより、この問題の本質をよく捉えていると言い換えることも出来ます。

シラブル拍・ストレス拍が持っているシラブルの音素数が3つになっていることから、1つの音符を3に分割して発音が割り当てられることに繋がり、また複雑な歌詞を歌う場合は、その分割された音符を更に3つに分けたり、3つずつ束ねたりする習慣に繋がったのではないかと考えられます。

このように、3のべき乗を因数として持っているリズム数がグルーヴしやすいと考える理論を3ⁿ仮説と呼びます。

3ⁿ仮説が生まれた背景 〜 0.037 の謎

ジャズのスイングのニュアンスをDAWなどのコンピュータ上で再現することはとても難しいことが知られています。しかし筆者は、日本でジャズらしいリズムを維持して日本的な縦乗りリズムに陥ることなく、適切にジャズの演奏活動を行う難しさとぶつかり、コンピュータでスイングを再現したうえでソロを演奏する必要性を感じていました。ここから一般的なDAW上でどのようにしたら適切なスイングのニュアンスを実現できるか模索が始まりました。

─── 音楽作成ソフト MuseScore3 にはタイミングをずらす機能があります。筆者は、これを使って様々な実験を行いました。実験を行うなかでいくつかの興味深い事象を観察しました。

スイングのタイミングニュアンスを調整してグルーヴするように最適化していくと 0.037 という数字にしばしば収束するという現象が起こります。他にも 0.111, 0.222, 0.333 …という様な 0.111 の倍数になっているときに最もグルーヴが強くなるのです。

ここからタイミングのずれが 3のべき乗を分母とする任意の分数になっている時に最も強くグルーヴするようになるという仮説が生まれました。これが 3ⁿグルーヴ仮説です。

次の例は、実際に MuseScore3 を使って0.111(1/9) や 0.037(1/27) と言った数字を使ってタイミングを調整した上で自動演奏させた例です。

ゲーリック及び黒人教会音楽リズムがジャズ起源であるという仮説

3ⁿグルーヴ仮説を検証していくなかで筆者は、恐らくジャズの起源となった音楽に、9拍子や27拍子の音楽が存在するだろうという予想を行いました。 ─── 9拍子・27拍子の音楽は、ジャズの起源となった黒人教会音楽のなかで見つかりました。 他にもスコットランドとアイルランドにいるケルト民族の一派であるゲール民族の民族音楽の中にも存在することがわかりました。

そこから、このような黒人教会音楽・ゲール民族の民族音楽のリズムに慣れ親しむことが、グルーヴを理解する助けになるはずだという予想が生まれました。

多層弱拍先行の基本単位を3に拡張する

これまで

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

これまではこのように分析してきました。しかし3ⁿ仮説を鑑みて再度分析すると次のようになると考えられます。

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 | 6拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

これはリズムパターン「シャッフル」に相当します。

Aretha Franklin - Cold, Cold Heart8分音符に関しても同様にして強拍・弱拍の2つだけだったものを、3連符のスイング8分音符に置き換えましょう。

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

| 位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

これまでこのように強拍弱拍の2を基底としたリズム構成だったものを、次のように3連符の3を基底としたリズムとして置き換えて見ます。

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 | 6拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

| 位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

そしてこのように3連符に置き換えられた多層リズムについても、

| 位置 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 | 6拍目 | 1拍目 | 2拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

| 位置 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

これは一般的な記譜法で表現すると 18/8 に近いリズムとなります。

しかしこれではまだ完全ではありません。サブディヴィジョンとして弱拍強拍の2つしかなかった時と違い、3連符には3つの音があることにより、尻合わせを更にもう1段階進めることが可能だからです。

| 位置 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 | 6拍目 | 1拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

| 位置 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

これで3連符上での尻合わせ最適化が完了しました。

上記の二重の弱拍先行がある3が基底にあるリズムを自動演奏させると次のようになります。

目次