強拍弱拍の順序に対する認識の違い

音符が現れる順序の認識は、その人が母国語とする言語によって大きな違いが生まれます。

音楽のリズム解釈には言語によって違いがある

次のリズムを聴いてみてください。

バダムツー(英語での「ちゃんちゃん」のような効果音) Credit : https://t.co/1pMfDuY1S3 pic.twitter.com/qdcGm8P81M

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) May 31, 2025

これは海外では、日本の「ちゃんちゃん」と同じ意味を持っているリズム効果音です。これを何か面白いことが起こった時の落ちの効果音として演奏します。この音のことを一般的にバダムツーというオノマトペで表現し ba dum tss と綴ります。このバダムツーに関しては 縦乗り理論#バダムツーとは で詳しく説明しました。

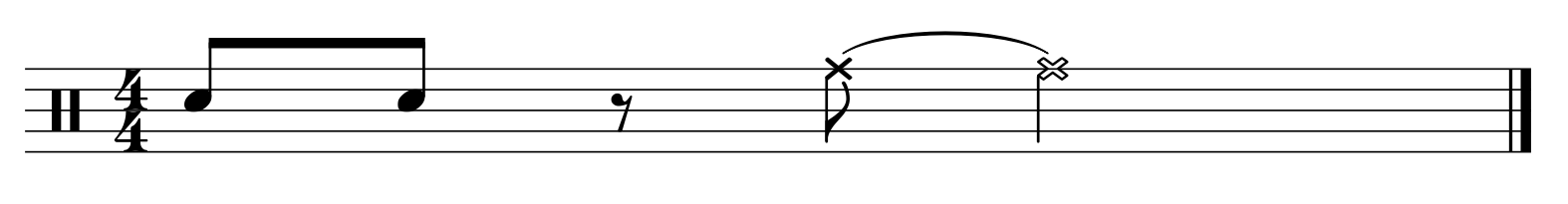

このリズムを譜面で表すと、いくつか複数の書き方あることに気付くでしょう。これを読む貴方はどうお考えになりますか。

もしかしたら次の様に解釈したかも知れません。

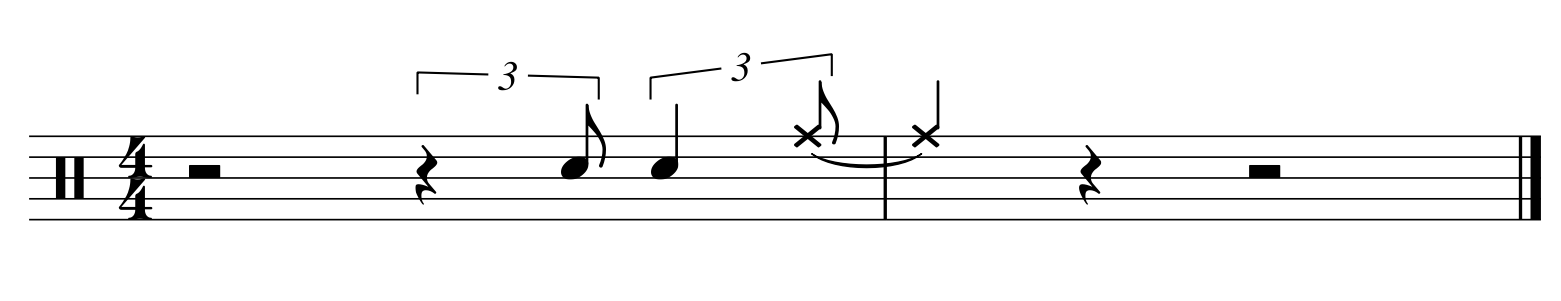

果たしてバダムツーは、本当にこういうリズムの音楽からやってきたのでしょうか ─── 実際に試してみるとわかるかも知れません。このリズム解釈を使って音楽を作って見て、実際に聴いてみましょう。

バダムツーの縦乗りでの解釈 #オフビートで思考する語学 https://t.co/KN5gMaKMdE pic.twitter.com/TCvZoJEMqw

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) May 29, 2025

これは正しいでしょうか ─── 少なくともリズムペディア筆者の私には、こうは感ぜられないのです。その音楽は恐らくこういう音楽だった筈です。

バダムツーの横乗りでの解釈 #オフビートで思考する語学 https://t.co/KN5gMaKMdE pic.twitter.com/C5x0FYgXLk

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) May 29, 2025

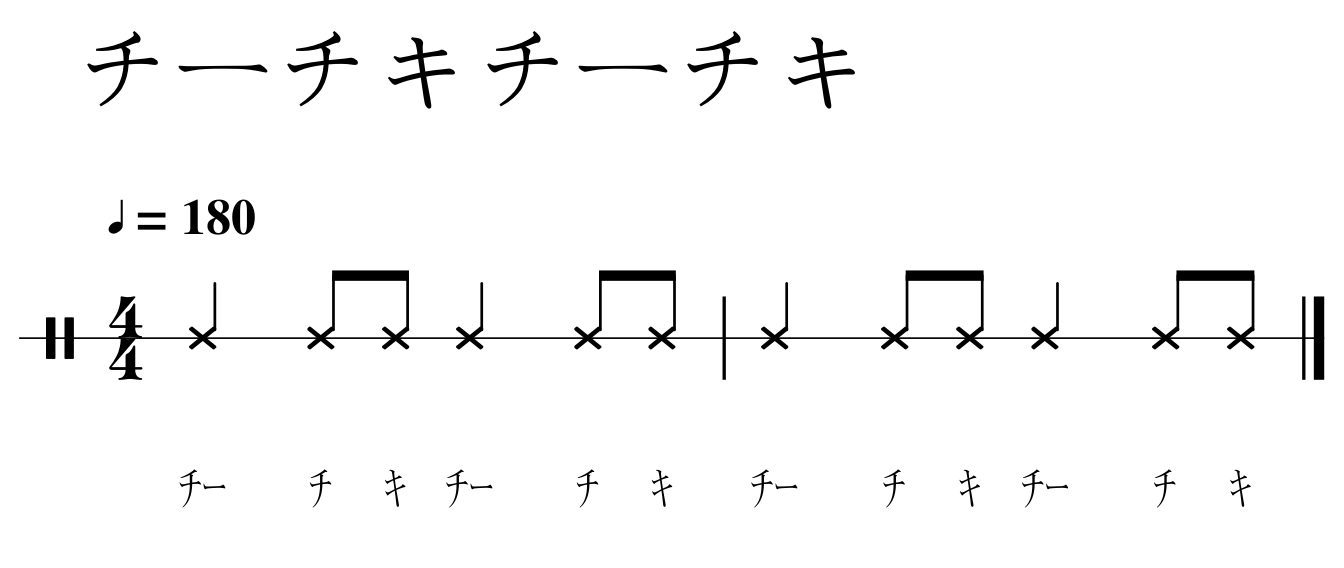

この上記リズム解釈を譜面として表現した場合、恐らく次のようになるでしょう。

ここに存在する違いは一体何でしょうか ─── これが強拍弱拍の順序認識です。

今後このバダムツーを理解する為に必要な前提となる知識=弱拍先行とは何か、弱拍先行の背後に存在する音韻学的な原理、そして弱拍先行の多層性、多層弱拍先行を聴き取る難しさについてを順に見て行きます。 そしてこのバダムツーの解釈方法について バダムツーは二重弱拍先行認識の試金石 でより詳細に説明します。

音楽の強拍弱拍の順序認識の違い

強拍弱拍の順序とはどういう意味でしょうか。次のビデオを見てください。【モーラ拍リズムの言語(日本語)を母語として話す人が聴き取れないリズム】 16分音符1つが弱起として入っている基本リフパターン ─── マイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャー Live at Wembley 1988 Credit : https://t.co/eQ1e6WjElH pic.twitter.com/mBAaWxTeSj

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) May 31, 2025

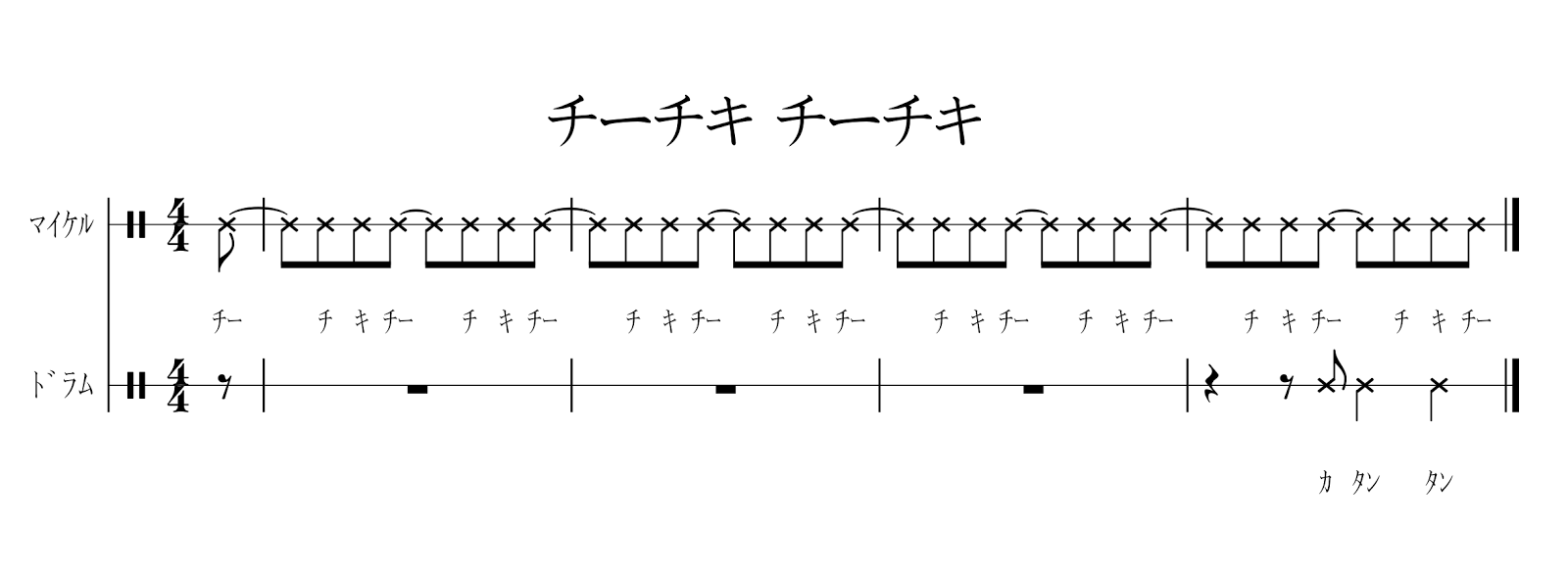

この曲は、マイケル・ジャクソンのヒット曲『ヒューマン・ネイチャー』です。この曲の冒頭でマイケル・ジャクソンが「チーチキ・チーチキ」と歌っていますが、この記事を読んで下さっている皆様は、このリズムをどの様に聴き取りましたでしょうか。

この様に解釈されたのではないでしょうか。しかし曲が始まると間もなくこの解釈が間違っていることが明らかになります ─── 実は次のようになっています。

このように8分音符1つ分ずれた形でリズムが始まっています。 ─── ここからわかることは、日本人はある音を聞いた瞬間、当然のようにそれを8分音符の強拍として認識しているところを、日本人以外の人々は当然の様にそれを8分音符の弱拍として認識しているということです。

これが 強拍弱拍の順序認識の違い です。

この『リズムの解釈の違い』 ─── リズムペディア筆者である私は、海外の僻地で語学武者修行し12年で4ヶ国語(英語・タイ語・ラオ語・中国語のそれぞれ方言)を学んびました。この『リズムの解釈の違い』は、私が日本語から離れていく過程で常に念頭にあった事柄でした。その人の母国語が音楽の聞こえ方にも大きな影響を与えている ─── これが数ある日本人が外国語が苦手になる原因でも最も大きな要因ではないかと私は考えています。

アジア人はみな英語が苦手でしょうか ─── 必ずしも苦手ではない様です。私が放浪中に見てきたアジアの人々・・・例えばタイ人・ラオス人・ベトナム人・中国人はしばしばさほど勉強しなくてもある程度の英語が話せるようになります。日本人以外のアジア人は、どんなに奥地に住んでいる人々でも、見様見真似で多少の英語を話すことができます。そもそも英語はそんなに習得が難しい言語ではありません。しかし何故か 日本人だけが英語を見様見真似で習得することができません。日本人はアジアのなかでも特に例外的に英語が極端に苦手のようでした。

何故日本人だけ英語が苦手なのでしょうか ─── その原因がこの強拍弱拍の順序の認識です。

言語の強拍弱拍の順序認識の違い

具体例として次のビデオを見てみます。

【リエゾン】前後の子音が全て繋がることをリエゾンといいます。

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) November 25, 2022

LMFAO

エルエムエフエイオー

⇩⇩⇩⇩

エェレッメッフェィヨゥ!

Credit : https://t.co/FL5wMtgC4l pic.twitter.com/v0mkyrsnW4

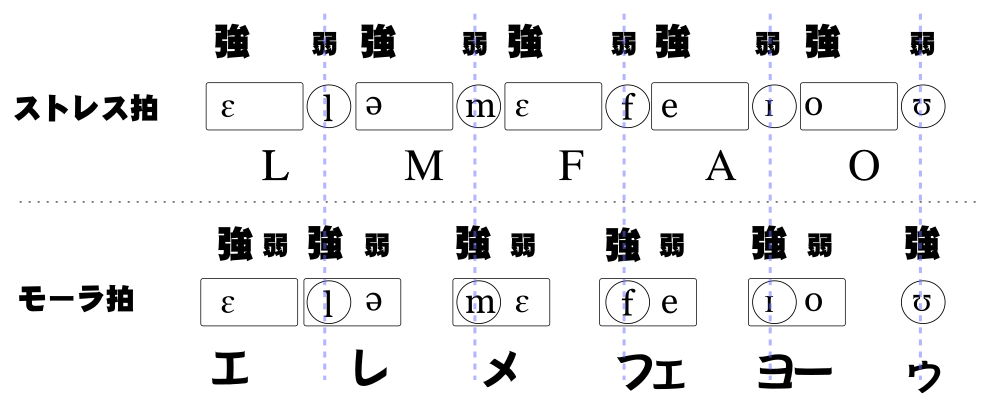

このビデオに登場するのは2011年前後に一世風靡したLMFAOというボーカルユニットです。彼らがストレス拍リズムで発音する「エルエムエフエイオー」が、モーラ拍リズムの認識では『エェレッメッフェイヨウ』と認識されます。

これはシラブル拍リズム・ストレス拍リズム言語での拍の順序=弱強というリズム認識を、モーラ拍リズム言語での拍の順序=強弱というリズム認識で間違って認識してしまうことから起こります。

上記はストレス拍解釈の発音をモーラ拍リズム解釈で解釈し間違えた時の状態を図式化したものです。

英語では母音にアクセントを置いており、子音をその前に添える様に発音します。これを音楽の強拍弱拍に喩えるならば、それはあたかも音楽の弱起と同じ要素があることに気付くでしょう。弱起を先に添える様に演奏し、その後で強拍を演奏することで、弾むようにリズミカルな雰囲気を醸造するのです。

海外の音韻学では、この様に出来る限り弱拍を先に演奏する傾向のことを 頭子音最大化原則(MOP=Maximize Onset Principle) と呼びます。 この頭子音最大化原則については今後の節でより詳しく見ていきます。

日本語では、子音にアクセントを置いてアクセントの後で母音を発音します。なのでシラブル拍での弱く発音する子音を聴いた時に次に更に大きな強拍が来ることが予想できず、そのまま子音を強拍として錯覚してしまう現象が起こります。これを最初に聴いた音が1拍目強拍に聴こえる症候群 と呼びます。

最初に聴いた音が1拍目強拍に聴こえる症候群 によって日本人が英語を聞くと、単語の区切り位置が完全に1つずれた状態で頭の中で結像する結果となって観察されます。

強拍先行の日本語のリズム

日本語を母国語とする人は、強弱を自然と感じ弱強を不自然に感じるという認識の偏りを持っています。 また日本語で演奏される音楽の拍の順序には『強弱』のパターンしか現れません。日本に生まれて日本の音楽だけを聴いていると、このリズムの偏りに気付く機会は全くありません。よって日本語話者の大半は、このリズムの偏りに全く気付くことがなく日々を過ごしています。このリズム偏りは日本社会の大きな盲点です。 この盲点は人々から全く気付かれることなく、社会のなかで隠然と存在し続けています。

─── 日本人は何故グルーヴしないのか。…その理由が日本人の強弱リズムです。

─── 同時に、日本人が英語が聴き取れないのか。…その理由も日本人の強弱リズムです。

音韻学では、日本語はモーラ拍リズムの言語に分類されます。

このモーラ拍リズムがこの強弱リズム認識が起こるメカニズムの根底に存在します。このモーラ拍リズムについて以降の節で見ていきます。

弱拍先行のフランス語スペイン語英語のリズム

英語を母国語とする人は、強弱を自然と感じ弱強を不自然に感じるという認識の偏りを持っていません。 彼らは 弱強と強弱の両方とも自然に感じており、音楽にも『弱強』『強弱』の両方のパターンが現れます。

音韻学ではフランス語・スペイン語・ポルトガル語などをシラブル拍リズムに分類します。 英語・ドイツ語・ロシア語はストレス拍リズム に分類します。

このシラブル拍リズム、ストレス拍リズムについてを以降の節で見ていきます。

目次