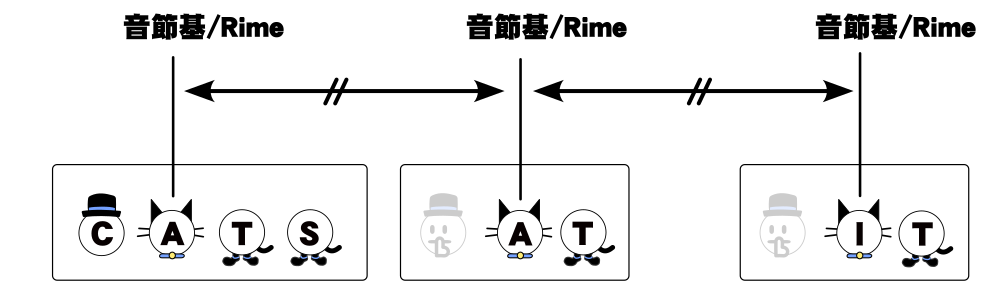

言語の拍リズムと音韻学的分析

日本人が演奏する音楽のリズムは、海外の人が演奏する音楽と比べて何かが違います。この違いは、海外の人々が弱拍が強拍の前に来ていると認識している事に対し、日本人は強拍が弱拍の前に来ていると認識している事が原因として起こります。この認識の違いは言語自体が持っているリズム認識の違いから生まれます。このリズム認識の事を音韻学(Phonetics)で拍リズム(timed-rhythm)と呼びます。

主だった三つの拍リズム

日本語のリズム認識を音韻学でモーラ拍リズム(mora-timed rhythm) と呼びます。そして英語が持っているリズム認識を音韻学ではストレス拍リズム(stress-timed rhythm)と呼びます。この他にスペイン語・フランス語などが持っているリズム認識を音韻学ではシラブル拍リズム(syllable-timed rhythm) と呼びます。

シラブル拍リズム(英語)とシラブル拍リズム(スペイン語)の多くの特徴は共通です。一方モーラ拍リズム(日本語)はストレス拍リズムともシラブル拍リズムとも全く異なる、世界的に見て独特な特徴を持っています。特に日本語は、純粋なモーラ拍リズムを持っている言語として知られています。

| ストレス拍 | シラブル拍 | モーラ拍 |

|---|---|---|

| 英語 | スペイン語 | 日本語 |

| ドイツ語 | イタリア語 | キリバス語 |

| ロシア語 | フランス語 | スロバキア語 |

| オランダ語 | 韓国語 | ルガンダ語 |

| ポーランド語 | 広東語 | タミル語 |

| アラビア語 | トルコ語 | |

| タイ語 | 北京語 | |

| ラオ語 | テルグ語 | |

| ノルウェー語 |

シラブル拍リズムの特徴

世界中の大半の言語はシラブル拍リズムだと言われています。シラブルと呼ばれる時間単位で発音が構成されていることがシラブル拍リズムの特徴です。各シラブルはほとんど同じ長さで発音されます。シラブルは前節で述べたモーラとほとんど同じ時間単位ですが、1つのシラブル内に多重子音・多重母音・末子音が現れることが特徴です。またリエゾンと言って、末子音が次のシラブルにつながることが特徴になっています。詳しくは後述します。

ストレス拍リズムの特徴

主に英語とドイツ語で見られる拍リズムです。ほとんどの特徴はシラブル拍リズムと共通ですが、シラブルの長さが不定で伸縮するという大きな違いがあります。ストレス拍では、シラブルが 強拍・弱拍 (ストレス拍・非ストレス拍) に分かれており、一定の時間毎に強拍を配置し、強拍ではないすべての弱拍は強拍の 間に適切に分散されたり、省略されたり、完全に脱落したりします。この弱拍の省略がストレス拍リズムの大きな特徴です。詳しくは後述します。

モーラ拍リズムの特徴

ほぼ日本語だけで見られる拍リズムで、完全なモーラ拍リズム言語は日本語しかないと言われています。モーラと呼ばれる時間単位で発音が構成されていることがモーラ拍リズムの特徴です。各モーラはほとんど同じ長さで発音されます。モーラは次で述べるシラブルとほとんど同じですが、末子音や多重子音がないことが特徴です。二重子音・末子音が必要なときは、それぞれの子音にモーラ割り当てるという特徴があります。 詳しくは後述します。

日本人が英語が苦手になる原理

日本人が英語が苦手な理由は、このリズム認識のギャップの大きさにあります。日本人がスペイン語やイタリア語などのシラブル拍リズムに基づいた言語を最初に学ぶならば、日本人はモーラとシラブルの違いを学ぶだけで目的を達することができた筈です。しかし日本人が英語を学ぶ際は、シラブル拍が身についていない状態で、ストレス拍のシラブルの脱落や省略まで同時に身につける必要に迫られます。これは理論的に見て、無理なことです。

ここで大切な事は、まずモーラ拍の独特な特徴があることに気付き、モーラ拍の違いを学び、その上でまずシラブル拍の基礎を学び、シラブル拍が充分に身についたところで初めて、ストレス拍のシラブル脱落と省略を学ぶ必要があるのです。

シラブル拍という段階を経ずに一足飛びにストレス拍を習得する ─── この難しさが英語の習得の難しさの根源にあります。

リズム認識は拍リズムによって異なる

日本語のリズム認識のことを学術的にモーラ拍リズムと呼びます。世界的に見てモーラ拍リズムを持った言語は日本語しかありません。一方英語のリズム認識のことを学術的にストレス拍リズムと呼びます。ストレス拍リズムの言語は英語だけではなく、ロシア語やドイツ語など世界的に見ると英語以外にもたくさん存在します。

シラブル拍リズムの詳細

シラブル拍リズム (syllable-timed rhythm)とは、各シラブル(音節)がほぼ一定の長さで均等に発音される言語のリズムのことを指します。代表的なシラブル拍リズム言語としては、スペイン語、イタリア語、フランス語、タイ語などが挙げられます。 以下でこのシラブルの仕組みについて見ていきましょう。

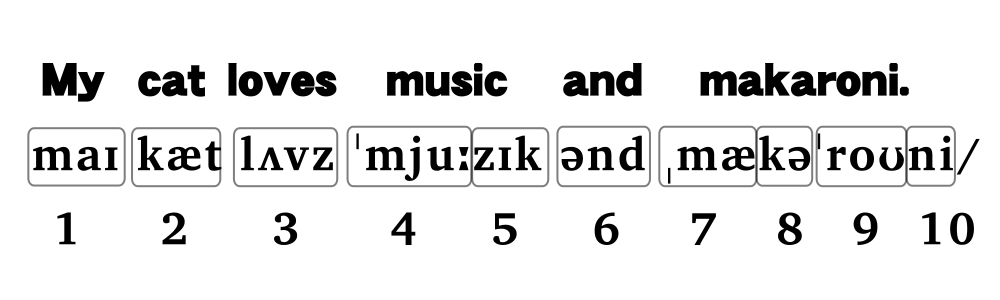

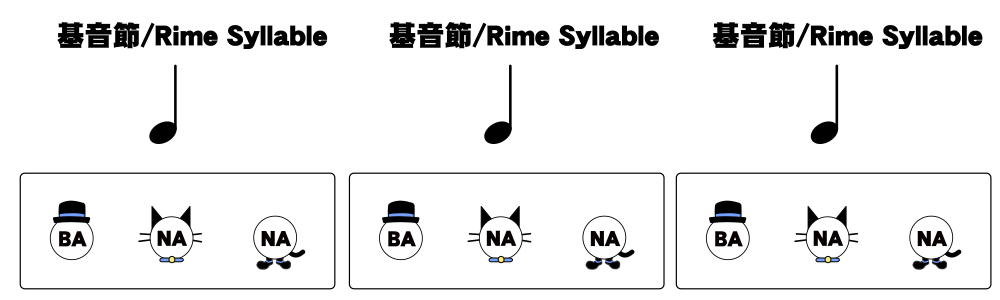

音節/シラブルとは

シラブル/音節とは音韻学の重要な概念のひとつです。全ての単語は、シラブルの組み合わせで構成されています。

シラブルの構造

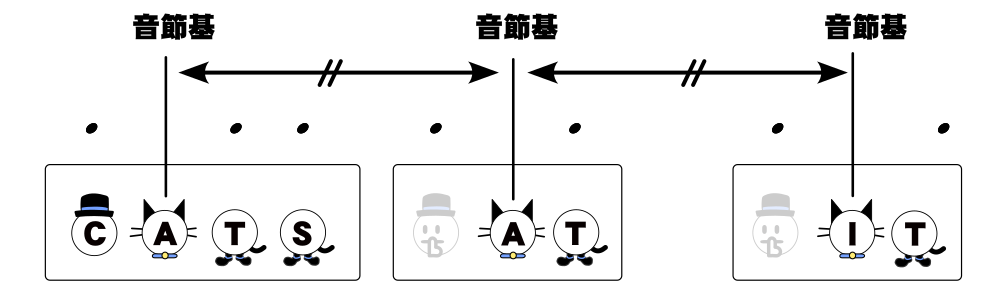

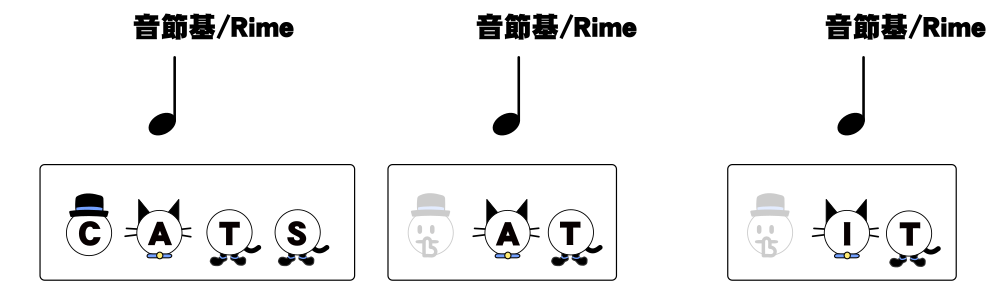

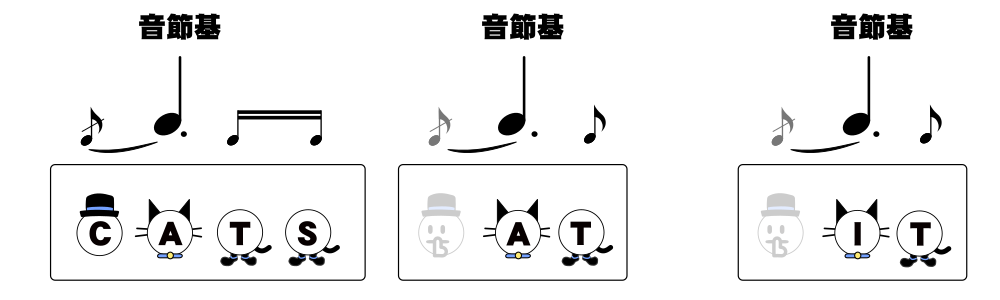

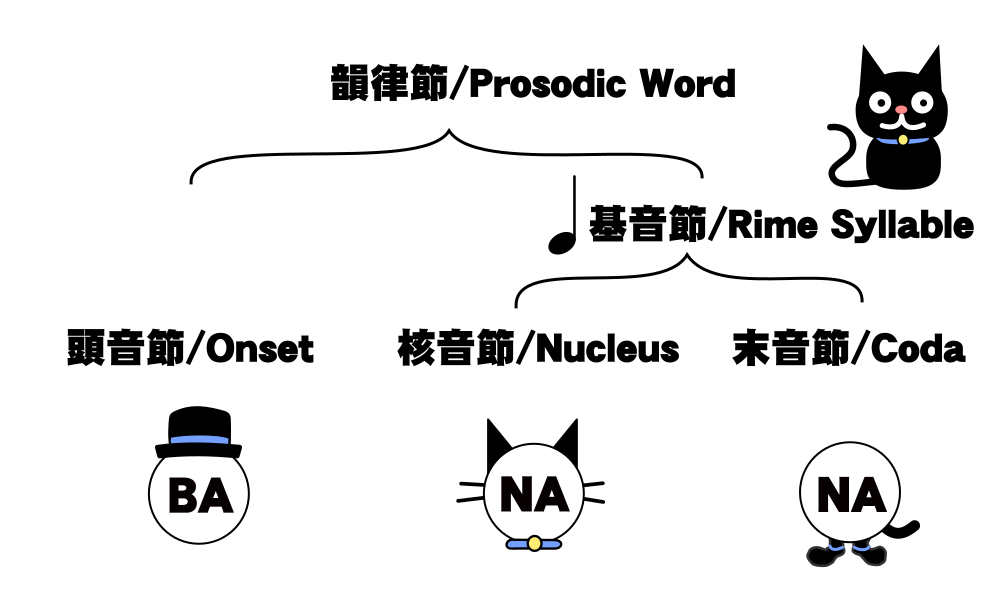

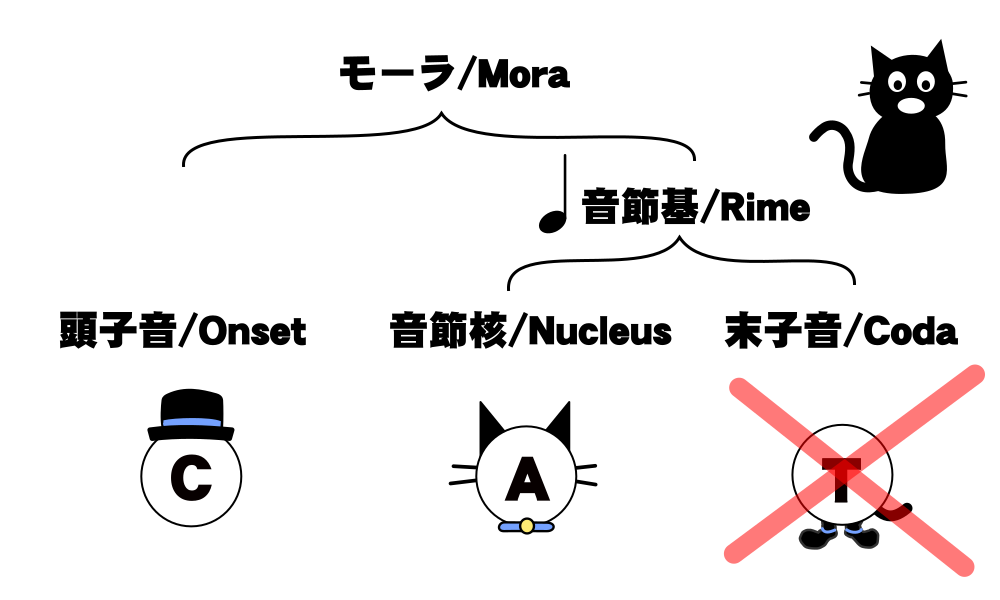

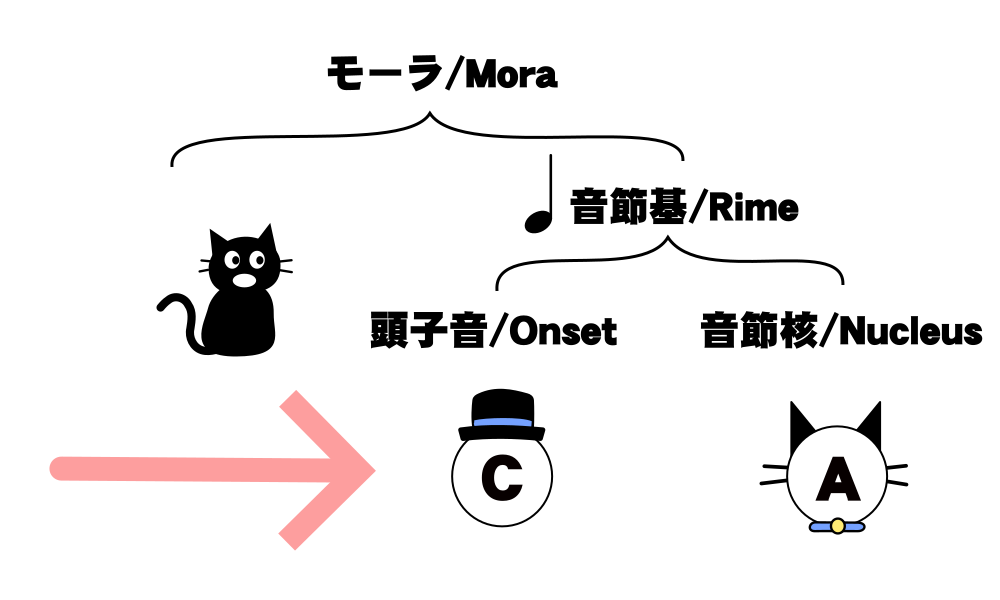

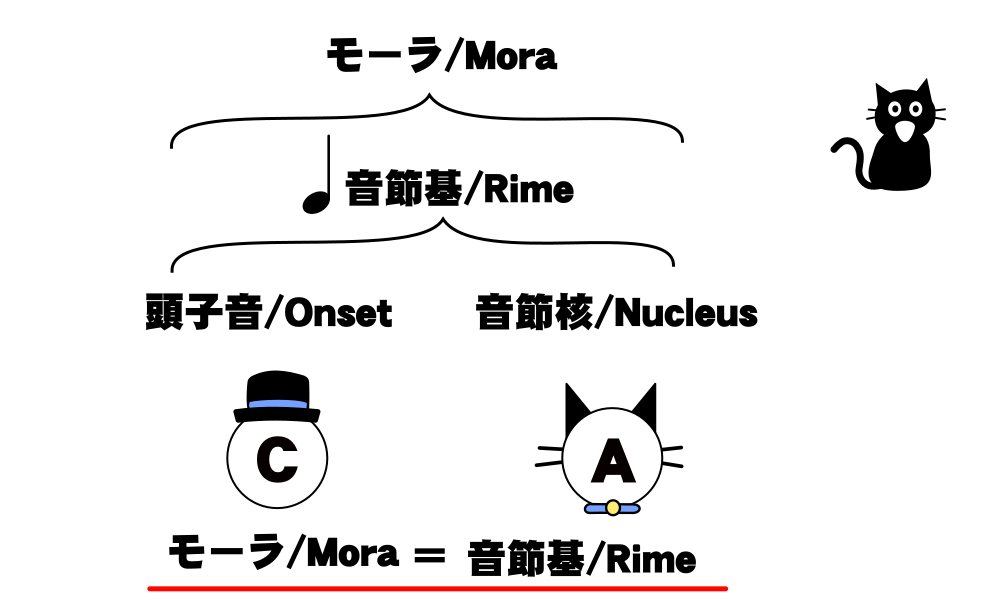

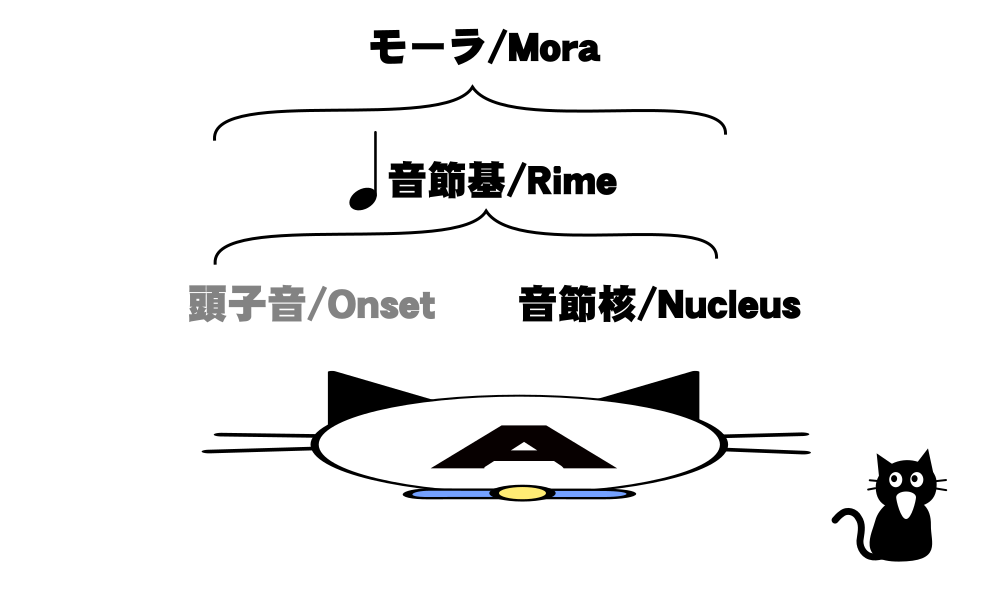

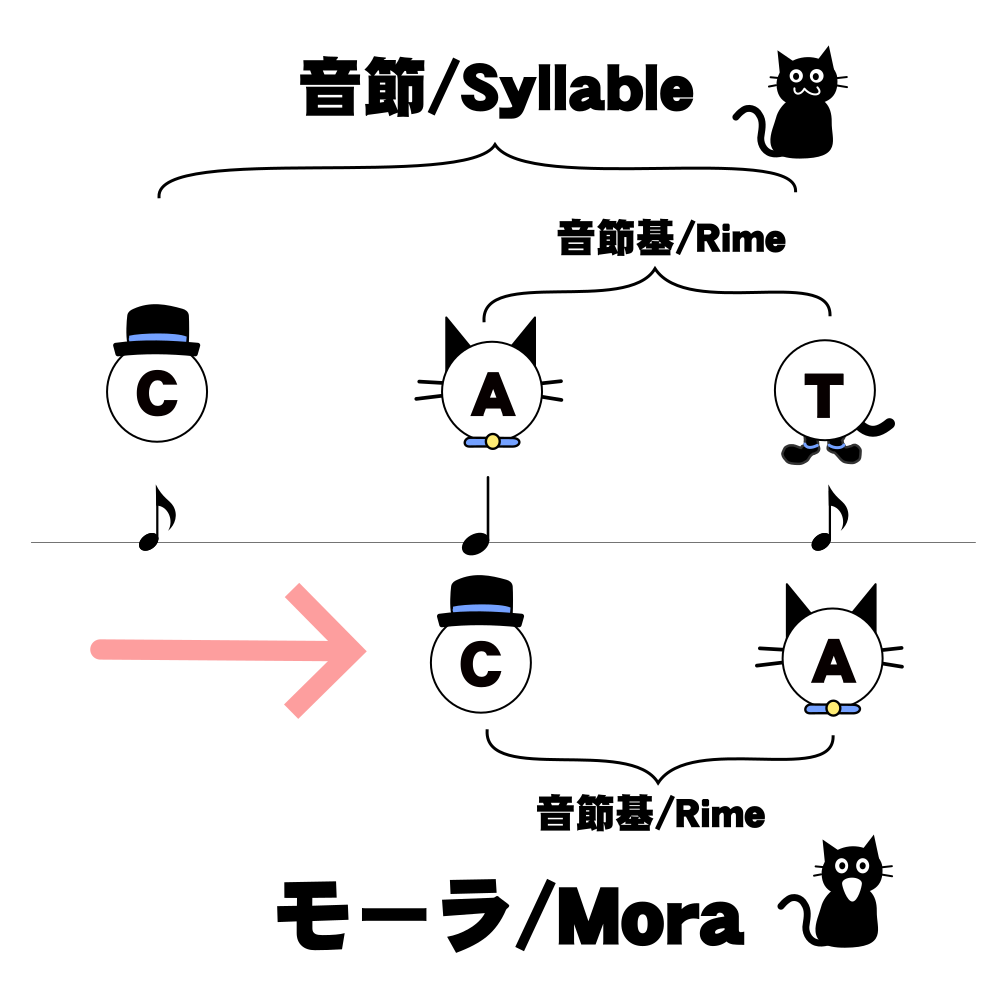

全てのシラブルは、頭子音(Onset) 音節核(Nucleus) 末子音(Coda) の3つの要素で構成されています。

音節核と末子音は、シラブルの本体になっています。この本体を 音節基(Rime) と呼びます。

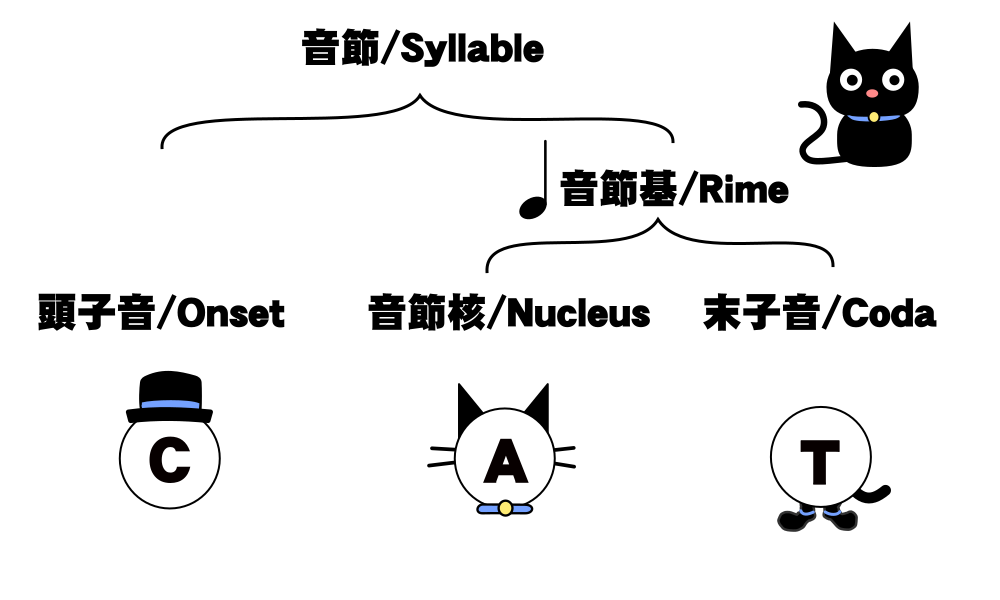

シラブルの頭子音はなくならない

単語 Cat の頭子音は C です。C がなくなると At という位置を表す前置詞になります。 この場合このシラブルには頭子音がありません。英語では、このように頭子音がそこにない時でもしばしばそこに 声門閉鎖音 という特殊な子音が挿入されます。 このことを声門閉鎖音挿入(Glottal Stop Insertion) と呼びます。

ネイティブ話者がほとんど声門閉鎖音挿入を意識していません。しかし日本人が、英語やスペイン語などのシラブル拍リズムやストレス拍リズムの言語を学ぶ場合、この声門閉鎖音挿入をはっきり意識することはとても大切です。これにはとても明快な理由があります。以下でその理由を見ていきましょう。

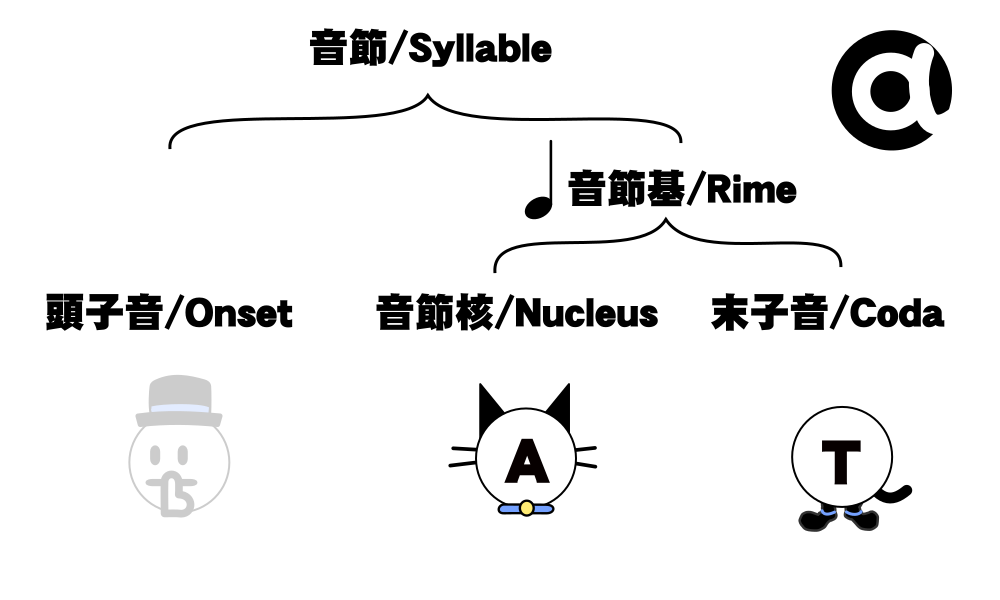

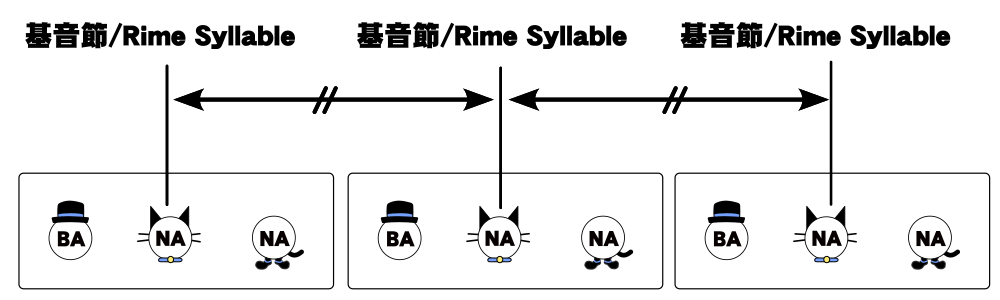

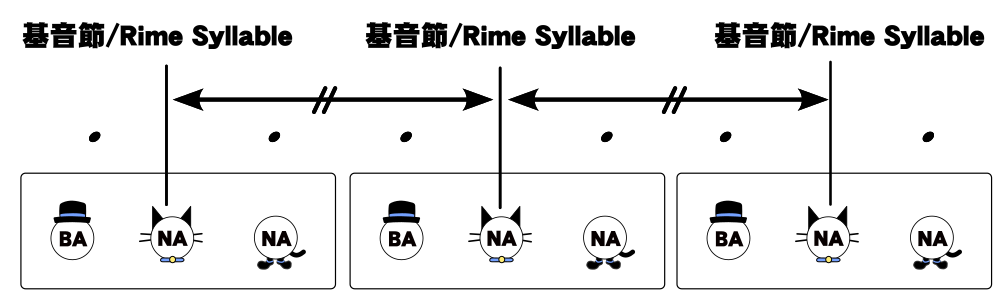

シラブルの音節基は等間隔で配置される

音節基は基本的に等間隔で発音されます。音節基の間に子音が何個あっても音節基は必ず等間隔に発音します。

シラブルの頭子音と末子音は音節基の間に配置される

頭子音 及び 末子音 は、等間隔に並んでいる音節基と音節基の間に分散されます。頭子音と末子音の数が増えても音節基の間隔はかわりません。

シラブルの音節基に強拍が置かれる

読み上げの際は音節基に強拍が置かれます。

シラブルの頭子音と末子音に弱拍が置かれる。

音節基が強拍であることに対し 頭子音 及び 末子音 は弱拍に対応します。

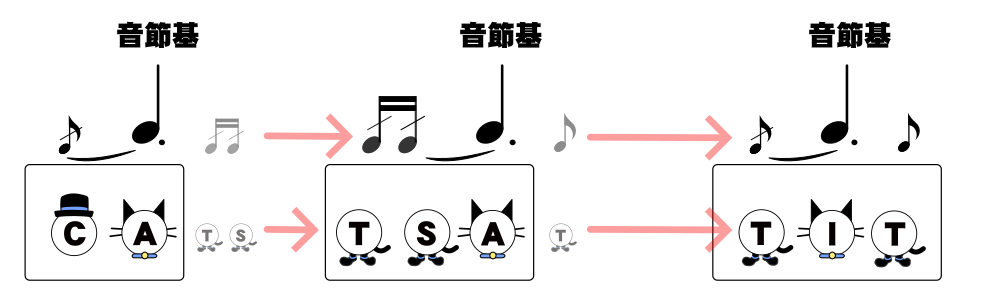

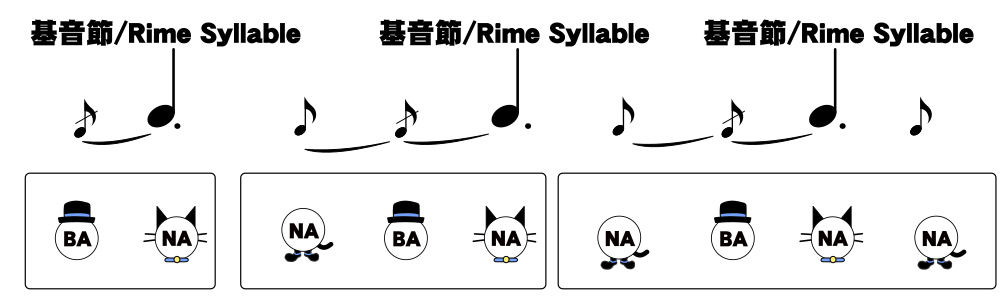

シラブルの末子音は頭子音に融合する=リンキング

2つの音節が連続する場合、先に現れた音節の末子音は、可能な限り次の音節の頭子音としてまとめられて発音されます。このまとめる作業のことを再音節化・再シラブル化 と呼びます。そしてこの末子音が頭子音にまとめられて発音される現象をリンキングと呼びます。リンキングは英語の発音を学ぶうえで最も重要と言っても過言ではない規則です。

シラブルには頭子音最大化原則(MOP=Maximize Onset Principle)がある

リンキングは、可能であれば可能な限り起こるという規則があります。このことを頭子音最大化原則(とうしおんさいだいかげんそく)、または英語表記「Maximal Onset Principle」の頭文字をとってMOP原則と呼びます。

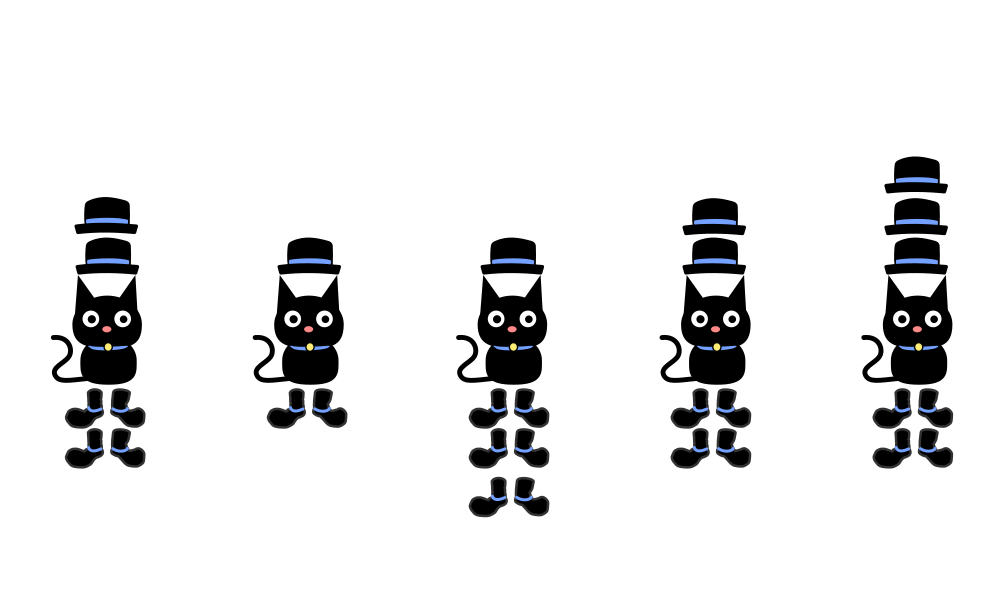

この図中で帽子が頭子音、猫が音節核、靴が末子音を表しています。

この図中の様に全ての末子音は出来るだけ次の頭子音に結びついてまとめて発音されます。これがリンキングです。

※ 実例を追加する。

ストレス拍リズムの詳細

ストレス拍リズム(stress-timed rhythm)は、シラブル拍リズム(syllable-timed rhythm)から分岐して発展したと考えられているリズム認識の形式です。基本的な性質はストレス拍リズムと共通ですが、シラブル拍リズムにはないいくつかの大きな違いがあります。どちらのリズムも発音に一定のリズム感を作り出す為の拍を持っていますが、その拍の置き方に大きな違いがあります。

ストレス拍リズムとシラブル拍リズムの違い

前節で見た様に、シラブル拍には頭子音・音節基・末子音を持っています。ストレス拍はこれらのシラブル拍のルールをひとつの大きな例外を除いて全て踏襲します。その例外とはシラブルの等間隔性です。

シラブル拍リズムは全てのシラブルが等間隔に置かれるというルールがありますが、ストレス拍リズムではシラブルの中でも ストレス拍 のある音節だけが一定の時間間隔で配置されるという追加のルールを持っています。 それ以外のシラブルは 無ストレス拍 と呼ばれ、ストレス拍とストレス拍の間に詰め込まれます。この際にストレス拍の等間隔を崩さない様、大幅に省略されて短縮されます。場合によっては完全に脱落します。 この ストレス拍リズムの無ストレス拍省略こそがシラブル拍リズムとの大きな違いで、ストレス拍リズムの最も大きな特徴になっています。

このストレス拍リズムは、前述のシラブル拍リズムからの発展形として、よりリズム/テンポの伸縮を可能にした時間的に柔軟な構造を持っていると考えられます。つまり、強調すべき箇所(=ストレス拍)に拍という主軸を置くことによって、それ以外の非ストレス拍の複雑な配置が可能となり、これによって装飾音や弱起などの音楽的な効果を与えることができるのです。 このストレス拍リズムの構造が与える音楽的な奥行きが、ストレス拍独特な詩や歌の表現の多様性を生み出しています。そしてこの言語上のリズムが、更に音楽に対しても大きなフィードバックを与えています。

ストレス拍リズムの特徴には次のようなものがあります。

- 一定の時間毎にストレス拍 が置かれる。

- ストレス拍の隙間を埋めるように複数の無ストレス拍 を分配する。

結果として次の法則が成り立ちます。

- ストレス拍は、必ず母音になる。

- 子音は必ず無ストレス拍に含まれる。

- 無ストレス拍には、子音と母音の両方がある。

- 母音は強拍と弱拍の両方がある。

モーラ拍リズムとストレス拍リズムの違い

前節で見た様にシラブル拍リズムとストレス拍リズムの拍リズム構造は基本的に共通です。但しストレス拍リズムにはシラブル拍リズムにはない特徴=ストレス拍(アクセント) があります。 つまり日本語のモーラ拍リズムから英語のストレス拍リズムを見ると、シラブル拍リズムの特徴とストレス拍リズムの特徴の両方の違いが、同時に混在している様に見えます。これが日本人が英語を理解することが難しくなる理由の1つです。

もし日本人が英語を最初に勉強するのではなく、スペイン語を最初に勉強していたならば、恐らく日本人は英語ほどの混乱はなくスペイン語を習得できた筈です。日本人が英語を学習するときは、モーラ拍リズムとシラブル拍の違いをしっかり学んで、シラブル拍リズムをきちんと身につけるだけでよかった筈です。

日本人が英語の勉強をする場合、シラブル拍リズムとモーラ拍リズムの違いをしっかり学んだ上で、シラブル拍リズムの発展系であるストレス拍リズムを学ぶ必要があります。 しかし現在の教育システムでは、日本人の英語学習者は、シラブル拍リズムをしっかり身につける間もなくストレス拍リズムを一気に同時に学習することになります。これは原理的に不可能なことです。

ストレス拍ではシラブルの長さは変化する

ストレス拍リズムではシラブルの長さは一定ではなくアクセントの有無によって長さが伸び縮みします。これはシラブル拍リズムにもモーラ拍リズムにもないストレス拍リズムだけがもっている独特な特徴です。

シラブル拍リズムの特徴を無視し、モーラ拍(日本語)とストレス拍(英語)のリズムの違いを見てみると、モーラ拍リズムのモーラの長さが伸び縮みしているように見えます。これは,アメリカ人が日本語を話した時によくなる英語訛り「ワターシワァ? ニーホングゴォウゥオォ? ハナァシマスゥ!」という話し方に端的に現れています。アメリカ人は、ストレス拍を基準に非ストレス拍を短く揃える様に発音する習慣を持っている為、全ての拍を均等に揃えることが出来ません。

このことは、日本語の名称が英語でどのような発音に変化するかを観察するとよくわかります。以下は英語吹き替え版アキラの一幕です。

【縦乗りの起源】頭にアクセントが置かれる日本語の名前を英語ネイティブの人たちが読むと、しばしば2つ目の位置にアクセントが移動しますが、逆もまた然りです。

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) September 26, 2022

しばしば2番め以降にアクセントが置かれる英語のリズムを日本話ネイティブの人が読むと全アクセントが頭に移動します。

【英語版アキラ pic.twitter.com/fJHnZgu5cb

ストレス拍リズムでは、アクセントが置かれたシラブル(モーラ)を他のシラブル(モーラ)よりも長く発音するというルールがあります。このため「タカシ」は「タカーシ」「アキラ」は「アキーラ」に変化します。一方タカシのタは弱拍にある為、軽く添える様に短く「タッカーーーシ」とシラブル長が短くなる傾向があります。場合によってはこのシラブルは脱落し発音しないこともあります。シラブルの長さが伸び縮みする ─── これがストレス拍リズムの1つ目の特徴です。

つまり逆もまた然りです。日本人が英語を話すと「アーイー、スーピークー、イーンーグーリーッシュー」というような日本語訛りになってしまいます。これは日本人としてはとてもはっきりしていて聞き取りやすい様に感じますが、英語を話す人から見ると、ストレス拍リズムに必要なシラブルの省略がなく、不要なシラブルがたくさん混ざっていることにより、とても聞き取りづらい発音として感じられます。

英語では本来であればストレス拍と非ストレス拍の区分をはっきりさせて、ストレス拍の位置を定期的に配置しなければならないのです。ところが日本語では全ての拍を均等に同じ長さで発音する習慣を持っているために、ストレス拍及び非ストレス拍の区別をつけることが出来ず、英語として解釈できる発音が出来なくなってしまうのです。

ストレス拍ではアクセント付きシラブルを等間隔に発音する

ストレス拍ではシラブルの長さは一定ではなくアクセントの位置によって伸び縮みしますが、このアクセント付きのシラブルはできる限り等間隔に発音し、アクセントのついていないシラブルは、短くなったり場合によっては省略されたりしながら、アクセント付きシラブルの間に適当に分散します。 これはシラブル拍にもモーラ拍にもないストレス拍独特な特徴です。

| 例文 | シラブル数 |

|---|---|

| Boys play games. | 3 |

| The boys play games. | 4 |

| The boys will play games. | 5 |

| The boys will be playing games. | 6 |

| The boys will be playing the games. | 7 |

ここで太字で書かれた Boys play games はアクセント付き(ストレス拍)として発音されます。つまりこれらのシラブルは、等間隔に発音されます。そして、それ以外の機能のある語 (function word = 助動詞 auxiliaries と 代名詞 pronouns ) はアクセントなし(非ストレス拍)としてアクセント付きシラブルの間に分散されつつ発音されます。

次のビデオで実際の音声を確認してください。

ストレス拍ではアクセントなしシラブルが省略される

ストレス拍リズムでは、アクセントなし(無ストレス拍)のシラブルは、しばしば様々な形で省略されます。

母音省略のよくあるケース

母音省略がよく起こるケースには次のようなものがあります。

| 理由 | 例 | 解説 |

|---|---|---|

| 機能語 (Function words) |

to, for, and, of, at | /tə/, /fər/, /ən/, /əv/, /ət/ |

| 接頭辞 (Prefixes) |

com-, con-, de-, re-, in- | compact /ˈkɒmpækt/ vs. compact /kəmˈpækt/ |

| Suffixes | -tion, -ous, -al, -ity, -ive | Reduced in rhythm: dangerous → /ˈdeɪndʒərəs/ |

| Second/third syllable in multisyllabic words | America → /əˈmɛrɪkə/ | Very frequent in polysyllables |

母音省略の例

| 単語 | 変化前 | 変化後 | 解説 | |

|---|---|---|---|---|

| banana | /baˈnaːna/ (ウォロフ語) | /bəˈnænə/ (英語) | 単一母音の** シュワ母音/ə/ 化** | |

| happy | /ˈhæpiː/ | /ˈhæpi/ | ** /iː/ が /ɪ/ 又は /i/ ** ( ハッピー母音) | |

| influence | /ˈɪnfluəns/ | /ˈɪnflʊəns/ | ** /uː/ が /ʊ/** へ | |

| going | /ˈɡoʊɪŋ/ | /ˈɡəʊɪŋ/ → /ˈɡəɪŋ/ → /ˈɡɪŋ/ | 二重母音の単純化(Diphthong Simplification) | |

| Canada | /ˈkænədə/ | /ˈkænədə/ | 短母音/æ/ のシュワ母音/ə/化 | |

| support | /sʌˈpɔːrt/ | /səˈpɔːt/ | 短母音 /ʌ/ のシュワ母音/ə/化 | |

| family | /ˈfæməli/ | /ˈfæmli/ | 母音の脱落 (Vowel Deletion) | |

| probably | /ˈprɒbəbli/ | /ˈprɒbli/ | 母音の脱落 (Vowel Deletion) | |

| chocolate | /ˈtʃɒklət/ | /ˈtʃɒklɪt/ | 母音の脱落 (Vowel Deletion) | |

| roses | /ˈroʊzɪz/ | /ˈrəʊzəz/ | ** /ɪ/ のシュワ母音/ə/化** |

母音省略3種類の形式

ストレス拍リズムでは、アクセントなし(無ストレス拍)のシラブルは、短縮、結合、脱落します。

- 弱化 (主に母音の短絡=シュワと呼ばれる)

- 短縮

- 脱落

この規則により、アクセント付き(ストレス拍)が等間隔に発音できる用になります。

1. 弱化(Vowel Reduction):

アクセントのない(非ストレス拍)シラブルにある母音は、/ə/ ─── しばしばシュワと呼ばれる英語で最も頻出する母音に変化します。

| 単語 | 変化前 | 変化後 | 例 |

|---|---|---|---|

| to | /tuː/ | /tə/ | I want to go. → “wanna go” |

| of | /ʌv/ | /əv/ or /ə/ | A cup of tea. → “cup’v tea” |

| and | /ænd/ | /ən/, /n/ | You and me. → “you’n me” |

中舌化とは

母音がシュワ母音 /ə/ に近付くことを中舌化といいます。 具体的には、母音の発音時に舌の位置が口腔内の前方や後方から中央(=中舌位置)に移動することを指します。これはストレス拍リズム言語で、無アクセント音節にある母音が弱まり曖昧な音に変化することを指します。

- 母音は、発音時の舌の水平的位置(前舌/後舌)や垂直的位置(高舌/低舌)によって分類されます。

- 中央化とは、これらの位置が中央付近(mid-central)に向かって収束することを意味します。

- その結果、母音はより「曖昧」な音、例えば シュワ母音 /ə/ のような音に近づきます。

2. 短縮(Contractions):

文法として必要な単語は、ストレス拍が一定間隔で並ぶことができるように短縮されます。

| 短縮前 | 短縮後 | 例 |

|---|---|---|

| I am | I’m | I’m fine. |

| He will | He’ll | He’ll come soon. |

| They are | They’re | They’re nice. |

| I would have gone | I’d’ve gone | I’d’ve gone if I could. |

🗣️ “I’d’ve” は、3シラブル分が全て短縮し1つのアクセント付きシラブルに短縮される興味深い例と言えます。

3. 脱落(Omission):

アクセントのない(非ストレス拍)シラブルは、カジュアルな場面や早口で話しているときに完全に脱落します。

| Careful Speech | Casual Speech | Note |

|---|---|---|

| Did you eat yet? | Didja eat yet? | “Did you” → “Didja” |

| What are you doing? | Whatcha doin’? | “What are you” → “Whatcha” |

| I’m going to go now. | I’m gonna go now. | “going to” → “gonna” |

| I want to do it. | I wanna do it. | “want to” → “wanna” |

| Don’t you know? | Doncha know? | “Don’t you” → “Doncha” |

ストレス拍とシラブル拍の関係は再帰的=再帰的韻律同一性原理RPEP

ストレス拍とシラブル拍は、再帰的な関係を持っています。

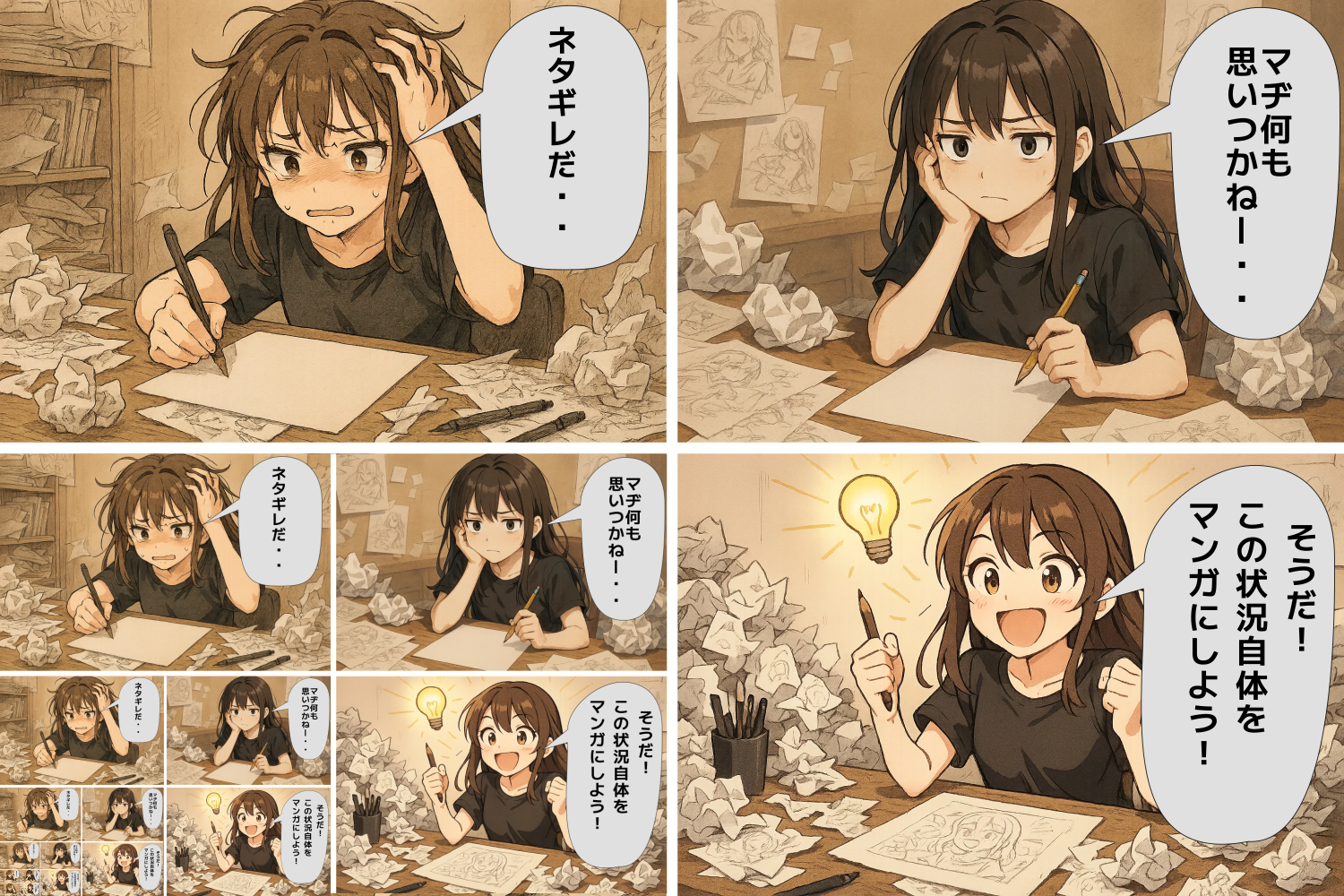

再帰とは

再帰とは全体の構造がその一部の構造と一致することです。

この漫画には、自分自身の状況をそのまま漫画にするという再帰的な自己言及性が表現されています。

この様な再帰的な構造は世界のあらゆる場所に現れます。

再帰についての詳しい解説はオンライン上の解説などを参照してください。

ストレス拍には、これと同じ再帰的構造があります。

ストレス拍とシラブル拍の再帰的構造

シラブル拍は、頭子音・音節核・末子音という要素を持っていることを見てきました。

そして 頭子音最大化原則(MOP=Maximum Onset Principle) によって、末子音が頭子音にまとめられて発音されることを見てきました。

これと同じ構造がストレス拍リズムにも存在します。

前述したシラブル拍の構造が、ストレス拍に関しても成立します。

ストレス拍のアクセント(すなわちストレスのある拍とストレスのない拍)を分析すると、中心に核となるストレスのあるシラブルが置かれ、その前後にストレスのないシラブルが前、及び後ろにある構造が浮かび上がります。 この構造は英語の音韻分析では従来、二分木構造などの階層モデルによって説明されてきました。 本稿が提唱する多層弱拍基軸理論は、シラブル拍の分析手法は、そのままストレス拍にも再帰的に利用できる という新しい視点を提案します。このことを本書では 再帰的韻律同一性原理 RPEP (Recursive Prosodic Equivalence Principle) と呼びます。 そしてストレス拍に適用された MOP原則のことをここでは MPOP (Maximal Prosodic Onset Principle) と呼びます。

この理論では、シラブル拍リズムのシラブルのリズム構造は、ストレスあるなしの二分木構造に置き換わるのではなく、むしろシラブル拍と同じ構造が、階層の異なる次元で再帰的に表現されます。

そして、更にこの再帰的構造がストレス拍で演奏される音楽のリズムにそのまま再帰的に適用されることを説明します。

更に、これが音楽のリズム上では、16分音符・8分音符・4分音符・2分音符...と、そのまま無限に再帰的適用されることを見ていきます。

ストレス拍の韻律節の構造

再帰的韻律同一性原理 RPEP (Recursive Prosodic Equivalence Principle) では、単語のなかのシラブルをアクセントの位置によって分類します。

単語のなかのアクセントのあるシラブルのことを核音節(Nucleus Syllable) と呼びます。

単語のなかの核音節の前にある全ての音節を頭音節(Onset Syllable)と呼びます。

単語のなかの韻律節内の核音節の後ろにある全ての音節を末音節(Coda Syllable)と呼びます。

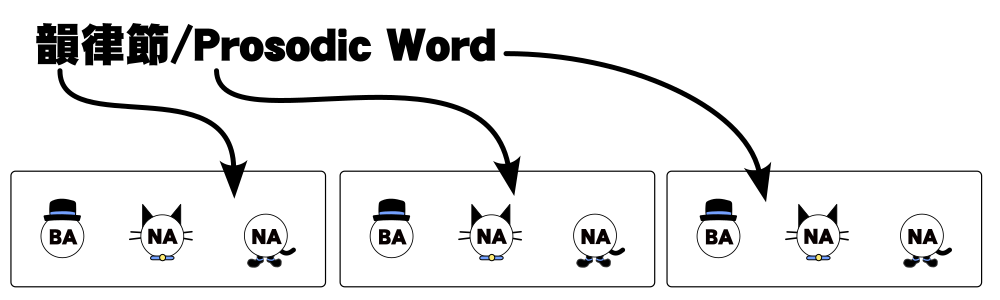

このいくつかの音節のまとまりを韻律節 (Prosodic Word) と呼びます。

韻律節は、大抵単語と等しくなります。しかしこのあとで紹介する再韻律節化(Reprosodification)という法則が適用されることで一致しなくなることがあります。

全ての韻律節は、頭音節(Onset) 核音節(Nucleus) 末音節(Coda) の3つの要素で構成されています。

核音節と末音節は、ストレス拍の韻律節の本体になっています。この本体を 基音節(Rime Syllable) と呼びます。

ストレス拍では韻律節(単語)を基本単位として発音する

韻律節は、大抵単語と等しくなります。しかしこのあとで紹介する再韻律節化という法則が適用されることで一致しなくなることがあります。以下で見ていきます。

ストレス拍では基音節は等間隔で配置される

基音節に等間隔で発音されます。基音節の間にある音節の数に関わらず、基音節は必ず等間隔に配置します。

ストレス拍では頭音節と末音節は基音節の間に配置される

頭子音 及び 末子音 は、等間隔に並んでいる基音節と基音節の間に分散されます。頭音節と末音節の数が増えても基音節の間隔は変わりません。

ストレス拍では基音節に強拍が置かれる

読み上げの際は基音節に強拍が置かれます。

ストレス拍では頭音節と末音節に弱拍が置かれる

基音節が強拍であることに対し 頭子音 及び 末子音 は弱拍に対応します。

ストレス拍では末音節は頭音節に融合する再韻律節化が起こる

2つの音節が連続する場合、先に現れた音節の末子音は、可能な限り次の音節の頭子音としてまとめられて発音されます。このまとめる作業のことを再韻律節化 (Reprosodification) と呼びます。そしてこの末音節が頭音節にまとめられて発音される現象を 音節リンキング と呼びます。

ストレス拍には頭音節最大化原則=MPOP原則がある

シラブル拍では末子音が可能な限り頭子音としてまとめられて発音されることを学びました。またこの法則を頭子音最大化原則(MOP=Maximize Onset Principle)と呼ぶことを見てきました。

そしてシラブル拍リズムから派生したストレス拍リズムでも、シラブル拍と同様に、シラブル拍で起こる頭子音最大化原則が全て同様に起こります。

更にストレス拍リズムでは、シラブル拍で全ての音素(Phonome) に対して頭子音最大化原則(MOP=Maximize Onset Principle)が適用されたことと全く同じ様に、全てのシラブルに対して頭音節最大化原則(MPOP=Maximal Prosodic Onset Principle) が適用されます。

つまり音節リンキングは、可能であれば可能な限り起こるという規則をもっています。このことを 頭音節最大化原則(とうおんせつさいだいかげんそく)、または英語表記「Maximal Prosodic Onset Principle」の頭文字をとってMPOP原則と呼びます。

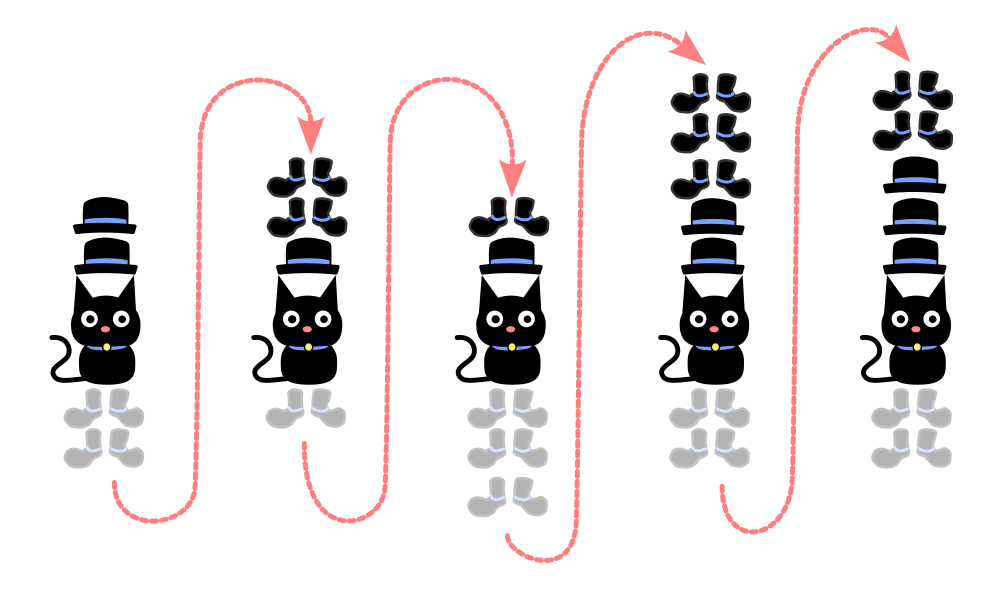

この図中で帽子が頭音節、猫が核音節、靴が末音節を表しています。

この図中の様に全ての末音節は出来るだけ次の頭音節に結びついてまとめて発音されます。これが音節リンキングです。

※ 実例を追加する。

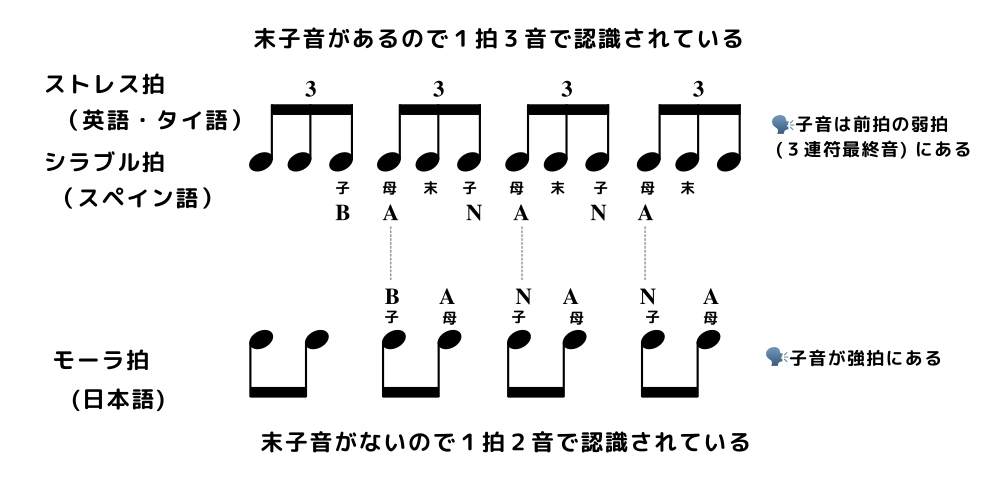

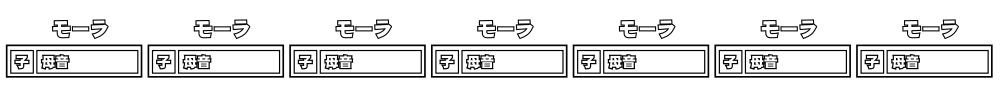

モーラ拍リズムの詳細

モーラ拍は、シラブル拍、及びストレス拍とは全く違った特徴を持っています。

モーラ拍の主な特徴

日本語のリズムは、学術的に モーラ拍リズム に分類されています。モーラ拍リズムは、シラブル音節ではなくモーラ音節という特殊な単位で発音すると定義されています。このモーラ音節の構造をシラブル音節と比較すると多くの根本的な違いがあります。 日本語のモーラ拍リズムには主に以下のような特徴があります。

- 発音が一定時間ごとに区切れておりこの1音をモーラと呼ぶ。

- モーラは主に母音と子音で構成され末子音を持たない。

モーラ拍(日本語)とシラブル拍(英語)の違いを短くまとめると次のようになります。

- モーラ拍は、子音が必ず 拍(音節基) の後ろにある。

- シラブル拍は、子音が必ず拍(音節基) の前にある。

そして更に踏み込んで調べてみますと、次の様な認識の違いが存在することがわかります。

- モーラ拍は、子音と母音を区別しない。

- シラブル拍(英語)には連続する複雑な子音クラスターがたくさん現れるため、いつも子音の位置を意識して発音しますが、モーラ拍(日本語)は子音が短く単純な為、ほとんどの場合その子音の位置を意識しません。

- モーラ拍は、末子音がない

- シラブル拍は子音だけ単独で発音することが出来るため、当然音節(シラブル)の末尾に子音が来ることは稀ではありません。しかしモーラ拍(日本語)では、外来語で現れる末子音にも、その子音だけで独立した1モーラを割り当てます。つまりモーラ拍では末子音が存在することが出来ないのです。

- モーラ拍は、多重子音がない

- 多重子音にはそれぞれの子音に母音をつけ1モーラが割り当てる。

- モーラ拍は、子音が短い

- → 母音とモーラが主体で子音は重要ではない。

- → 子音数が少ない。

- モーラ拍は、母音しか意識しておらず子音が意識できない

- → 母音とモーラが主体で子音は重要ではない。

- → 子音数が少ない。

| モーラ拍 | シラブル拍 | |

|---|---|---|

| 子音と母音を区別 | ない | ある |

| 末子音 | ない | ある |

| 多重子音 | ない | ある |

| 子音 | 短い | 長い |

| 子音を意識 | しない | する |

結果としてモーラ拍とシラブル拍には最初に挙げた図の様な違いが表れます。

以下でモーラ拍リズムとシラブル拍リズムの違いを詳細に見ていきましょう。

モーラには末子音がない

モーラ音節をシラブル音節と比較した時の最大の違いは、末子音がないことです。モーラ音節には末子音がない ─── これがモーラ拍リズムの最大の特徴です。モーラ音節に末子音がないことが発端となってモーラ音節にはシラブル音節とは全く違った性質が生み出されます。以下で見ていきます。

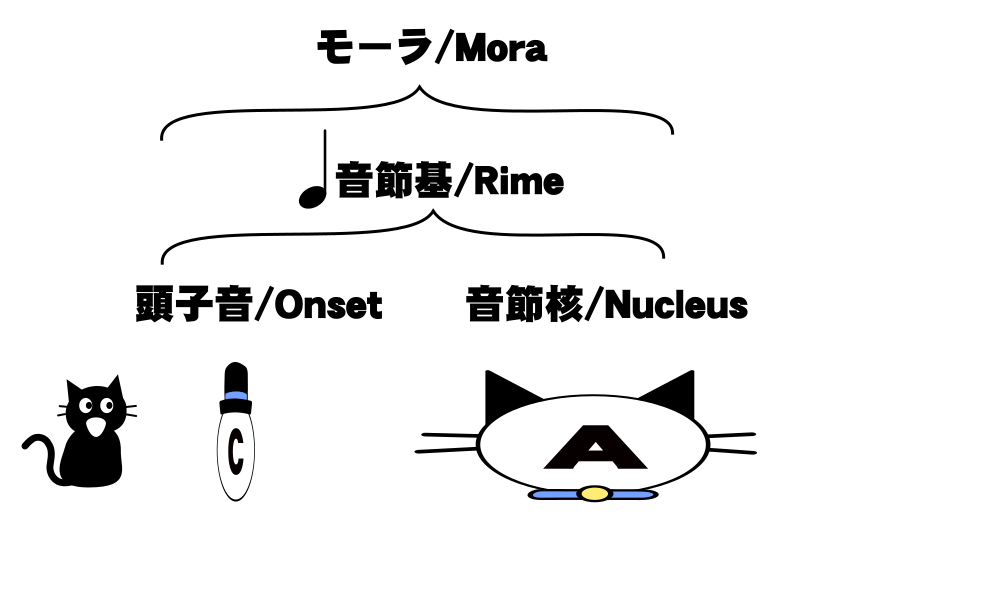

モーラの頭子音は音節基に含まれる

シラブル音節では音節基に頭子音は含まれません。しかしモーラ音節では音節基に頭子音が含まれます。これがモーラ音節の2つ目の大きな特徴です。

モーラと音節基は同じ長さで区別がない

シラブル音節では、頭子音と音節核はそれぞれ独立していますが、モーラ音節では、音節核に頭子音が含まれ、かつ末子音がない為、結果として音節核と音節が同じ長さになり区別がなくなります。

モーラの頭子音はとても短い

日本語(モーラ拍)の子音は、シラブル拍ストレス拍の言語の子音の長さと比較して非常に短いという特徴があります。

これは母音優位な言語である日本語だけを話しているとほとんど意識できないことですが、一般的に日本語以外の言語では子音は母音と同じくらい長いものです。

これは米国政治家トランプ氏の有名な写真です。彼が正に今 頭子音 F を長く発音することでFで始まる単語を言おうとしていることがわかる写真です。この様に英語やその他の言語では子音は長く発音することができます。 ─── これは日本語がフを長く言おうとすると「ふううーーー」となってしまい母音「う」 しか残らないことと対照的です。

引用:言語と音楽のリズム的共通性:ジャズおよびブルーグラス奏者を対象とした事例研究 — ウディ・ワールサガー修士論文 この論文は『言語と音楽のリズム的類似性』というタイトルの修士論文で、ジャズとブルーグラスの演奏家を比較対象にしています。(著:ウディ・ワールサガー)

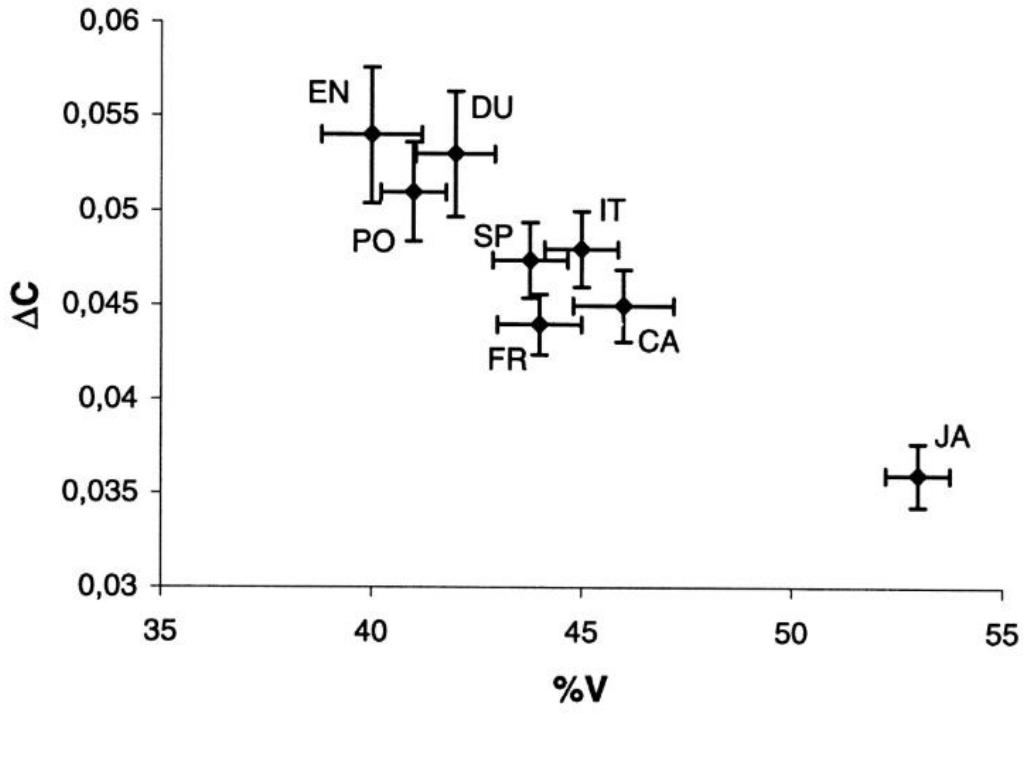

このグラフは、縦軸=ACが平均的な子音の長さ、横軸=%Vが母音の長さの平均的パーセンテージを表しています。ここから日本語だけが突出して長い母音を持っており、突出して短い子音を持っていることがわかります。特に母音の長さが50%を超えている言語は、8カ国語中1カ国JA=日本語だけということがはっきり見て取れます。

モーラの頭子音はなくなる

シラブル音節では、頭子音が音節核と独立しており、かつ音節核に音節基が置かれている為、頭子音がなくなっても音節核の位置は変わりません。 しかしモーラ音節では、頭子音が音節基に含まれている為、頭子音がなくなると音節基がその分拡張します。 これがモーラ拍リズムの3番目の特徴です。

モーラには頭子音最小化原則 (MiOP = Minimum Onset Principle) がある

シラブル音節では、末子音はできる限り次の音節の頭子音と接続してまとめて発音されることを見てきました。シラブル拍と共通のルールを持つストレス拍リズムでも同様です。しかしモーラ拍ではここで全く違うルールが適用されます。

モーラ拍では、頭子音は可能な限りばらばらに分解されて発音されます。

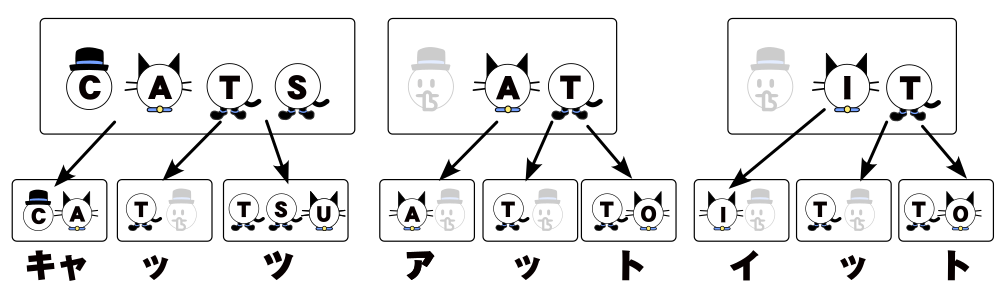

モーラ拍リズムは末子音を持ちません。 末子音があった場合、末子音が次の頭子音と結合することを避ける為に、その末子音が新しい母音のない音節(モーラ)を作り、そこの頭子音として発音されます。またモーラ拍リズムは多重子音を持ちません。多重子音が表れた場合、それぞれの子音がそれぞれ独立した音節(モーラ)を作り、そこの頭子音として発音されます。

この様にモーラ拍リズムでは、頭子音末子音が可能な限り独立してバラバラになるように発音されます。これはシラブル拍言語・ストレス拍言語が持っている頭子音最大化原則(MOP=Maximize Onset Principle) と真逆の性質です。 この性質を、ここでは 頭子音最小化原則 (MiOP = Minimum Onset Principle) と呼びます。

モーラとシラブルの違いは強拍と弱拍の前後関係の違い

モーラ拍とシラブル拍の違いは、頭子音(弱拍)が音節基(強拍)よりも前にあるか、後ろにあるかに集約されます。

シラブル拍リズム言語を話す人は、一定間隔でやってくる強拍(音節基)を聴く前に弱拍(頭子音)を認識しています。

対してモーラ拍リズム言語を話す人は、一定間隔でやってくる強拍(音節基)を聴いた後に弱拍(頭子音)を認識しています。

このシラブル拍リズム言語が持っている強拍よりも前に弱拍があるという感覚は、強拍よりも後ろに弱拍があると認識しているモーラ拍リズムの言語を話している人にとって、大変に不可解でつかみにくい感覚です。

これをモーラ拍リズム言語を第一言語として話す人が、第二言語としてシラブル拍リズム言語のリズムを訓練によって習得しようとすると、しばしば10年、場合によっては20年近い年月が掛かることも稀ではありません。

オフビートカウント理論は、このモーラ拍リズムを母国語とする人が、シラブル拍リズムや次に紹介するストレス拍リズムを第二言語として習得する為にどのようにしたら最も効率よく習得することが出来るかに着目し考察した結果として生まれた練習方法です。

目次