音韻学とオフビートカウント

この節ではオフビートカウントと音韻学の関係を説明し、オフビートカウントを行う上での適切な発音方法について学びます。 リズムに合わせて英語で数字の数えるときのその発音とリズムだけに絞って完璧に習得すると、英語全体の話す能力と聞き取る能力が完璧になります。またこの練習方法はジャズなどの音楽でのグルーヴ能力を大幅に向上させます。

リズム認識型とリズム感

8分音符1つ分はやくカウントするオフビートカウントを練習すると、すぐにできようになる人と、長期間に渡ってなかなかできないままの人の二手にはっきりと分かれます。「リズム感がある」「リズム感がない」と言ってしまえばそれまでですが、出来る様になる人はすぐ出来る様になるのに対して、出来る様にならない人は数年単位の時間を掛けてもあまり変化が表れません。

この様な違いが生まれる原因は、その人がもともと持っていたリズム認識型 の種類の違いによると考えられます。 人間が持っているリズム認識型には様々な種類のものがあります。このリズム認識型は、あたかもポケモンカードの様に様々な種類があり、人によってそれらのカードを持っている数も異なります。

この中でオフビートカウントに必要なリズム認識型を全て持っている人は、直ぐにオフビートカウントが出来るようになり、必要なリズム認識型を持っていなければ、なかなか出来るようになりません。

つまりオフビートカウントに必要なリズム認識型を訓練によって順番に習得することによって、順序立ててオフビートカウントの習得することが出来ます。そしてオフビートカウントに習熟することで、更に様々なリズム認識型を身に付けて様々なグルーヴを演奏出来る様になります。

では、リズム認識型とは一体どのようなものでしょうか。

リズム認識型とは

主だったリズム認識型にはいくつかの種類があります。

- 弱拍先行リズム認識型

- 1次元=シラブル拍リズム弱拍先行リズム認識型

- 2次元=ストレス拍リズム弱拍先行リズム認識型

- 3次元=アフリカ型リズム弱拍先行リズム認識型

- 強拍先行リズム認識型

- 強拍先行弱拍先行切り替えリズム認識型

- 尻合わせリズム認識型

- ※ 尻合わせリズム認識の最大長 16分音符〜8小節まで

- 頭合わせリズム認識型

- 頭合わせ尻合わせ切り替えリズム認識型

- 強拍基軸リズム認識型

- 弱拍基軸リズム認識型

オフビートカウントに必要なリズム認識型のなかで最も重要で、最も習得が難しいものは 弱拍先行 です。

シラブル拍リズム弱拍先行リズム認識型

シラブル拍リズムには、頭音節最大化原則(MPOP=Maximal Prosodic Onset Principle) という発音規則があります。全ての末子音は、隣接する頭子音にまとめて発音するという規則です。 これはリンキングとも呼ばれます。これは音楽的に見ると弱拍先行と等しいと考えられます。 ここではシラブル拍リズム弱拍先行 と呼びます。 そしてこのシラブル拍弱拍先行を認識する能力をここでは シラブル拍リズム弱拍先行リズム認識型と呼びます。

ストレス拍リズム弱拍先行リズム認識型

ストレス拍リズムには 頭音節最大化原則(MPOP=Maximal Prosodic Onset Principle) という発音規則があります。全ての末音節は、隣接する頭音節にまとめて発音するという規則です。これも音楽的に見ると弱拍先行と等しいと考えられます。 このことをここでは ストレス拍リズム弱拍先行 と呼びます。そしてこの ストレス拍リズム弱拍先行 を認識する能力をここではストレス拍リズム弱拍先行リズム認識型と呼びます。

アフリカ型リズム弱拍先行リズム認識型

これは音韻学としては存在しない拍リズムです。またアフリカの音楽には存在しないリズムでもあります。音楽には、音韻学で説明できる単層の拍リズム、複層の拍リズムだけでなく、3重4重の層になった拍リズムが存在します。 これらは70年代以降にファンクというジャンルで発展し、その後の時代の音楽に影響を与えました。 ─── この3重以上の多層になった弱拍先行のことを、ここではアフリカ拍リズム弱拍先行と呼びます。

アフリカ拍リズム弱拍先行は、言語のリズムを越えた領域にあると考えられており、発音練習では取り扱いません。メタディヴィジョン以降での練習で取り扱います。

シラブル拍リズム等時性リズム認識型

シラブル拍リズムには、子音の数が増減しても母音が現れるタイミングは必ず等しいという規則です。 このことを等時性( Isochrony ) と呼びます。 特にここでは、次で説明するストレス拍の等時性と区別し シラブル拍リズム等時性 と呼びます。 これを認識するリズム認識型が シラブル拍リズム等時性リズム認識型 です。

アフリカ拍リズム等時性リズム認識型

ストレス拍リズムには、前後に付属するシラブルが増減してもストレスを持ったシラブルの間隔は必ず等しいという規則があります。このことを等時性と呼びます。特にここでは、前で説明したシラブル拍の等時性と区別し ストレス拍リズム等時性 と呼びます。 これを認識するリズム認識型が ストレス拍リズム等時性リズム認識型 です。

オフビートカウントで英語リスニング能力向上のは何故か

オフビートカウントを練習すると英語のリスニング能力が向上します。これはオフビートカウントを行うと、英語を聴き取る事に必要なリズム認識型を習得することの助けになっているからだと考えられます。オフビートカウントは、これまでがむしゃらに練習する以外に何の指針もなかった英語等々の発音聴き取り練習に、一定の指針を与えてくれます。

オフビートカウントと音韻学の一致

オフビートカウントは、我々が音楽活動をする上でぶつかる様々なリズム上の問題を合理的に説明してくれる非常に良いツールです。 オフビートカウントは、グルーヴという得体の知れない音楽的現象を感覚的に理解する大きな手がかりを与えてくれるでしょう。

まず、どんなにオフビートカウントで悪戦苦闘している人でも、カウントに必要な全ての発音を順番にひとつひとつ練習し、頭子音・末子音のリンキングに注目して特に侵襲的末子音(Intrusive Consonant) を含めて丁寧にリンキングを練習すると、即座にオフビートカウントが出来るようになります。 これは音韻学的に見ると、シラブル拍の発音練習に当たります。 ─── これが1つ目の弱拍先行です。ここではシラブル拍弱拍先行 と呼びます。

そして同時にオフビートカウントは、音韻学的に言語発音上のストレス拍リズムを数字上で体現したものになっています。単層オフビートカウントの上で、多層弱拍先行オフビートカウントを練習することで、グルーヴ能力を身につけることができます。多層弱拍先行は音韻学的に見ると、ストレス拍の発音練習に相当しています。

2つの等時性(Isochrony) をオフビートカウントによって鍛錬する

ストレス拍リズム等時性リズム認識 とシラブル拍リズム等時性リズム認識を同時の2つの等時性は、しばしば同時に持っていることが求められます。英語の方言を聴き取る為には、この2つの等時性を同時に持っていることが求められますし、またジャズなどのアメリカ伝統音楽を演奏する為にもこの2つの等時性を同時に持っている事が求められます。

漠然とリスニング練習や耳コピ練習を行ってもこれらのリズム認識型を習得する事は、とても困難です。しかしオフビートカウントを理論的に分析すると、この2つのリズム認識型を同時に働かせる作用があることがわかります。 オフビートカウントを行う作業の行程には、この2つの等時性リズム認識型にはっきりと意識を向ける必要が生じる為、オフビートカウントがこの2つを身につける為の練習法としての応用できることが期待されます。

オフビートカウントは、その他のシラブル拍言語 ─── フランス語やスペイン語のリスニング能力が向上することが期待されます。 オフビートカウントには 頭子音最大化原則(MOP=Maximize Onset Principle) に意識を向ける作用があるからです。

同時に英語のリスニング練習の効果を持っていることも期待されます。それは 頭音節最大化原則(MPOP=Maximal Prosodic Onset Principle) を働かせる作用があると考えられるからです。

モーラ拍リズム言語話者の為のエチュード

この章では、岡敦が経験的に効果があることに気付いた音韻学に基づいた訓練方法を説明致します。

モーラ拍リズムから見たストレス拍リズム

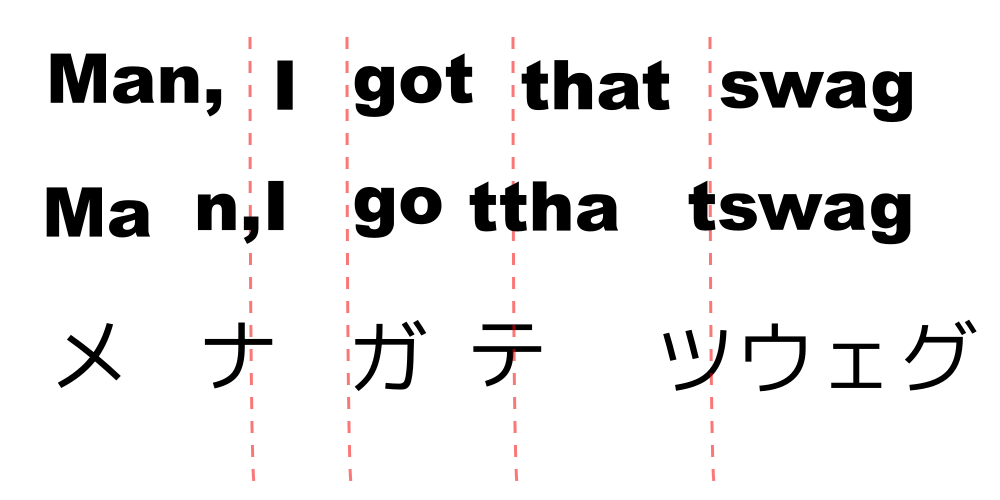

次のビデオは2010年ごろに米国ヒップホップシーンで流行したヒット曲 Swag Surfin’ です。この曲はアフリカ系アメリカ人発音≒米国南部方言を色濃く反映した音楽です。 この曲をモーラ拍リズム言語話者が聴くと、全ての音節をひとつずれた形で認識してしまい正しい英語の発音として聴き取れないという現象がおこります。

この曲ではシラブル拍の頭子音最大化原則、及びストレス拍リズムの頭音節最大化原則によって、全ての単語のリズム配置が弱拍が先になるように配置されています。 しかし頭子音最小化原則をもつモーラ拍言語話者は、この弱拍先行が理解できずに強拍先行として認識する為、全ての音節を半分ずれて解釈してしまうという現象が起こります。

ストレス拍リズム発音のモーラ拍リズムでの解釈

この音楽の歌詞の最初の部分をモーラ拍リズムで解釈すると『メナガテッスウェーッグ』と言っている様に聴こえます。これはストレス拍リズムでは『 man, I got that swag 』と解釈されます。この解釈の違いを図として表すと次の様になります。

ここで起こっている相違の対応表を作ると次の様になります。

| 英語の音節解釈 | 音節 | 音節 | 音節 | 音節 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 英語の発音 | 子音 | 母音 | 子音 | 子音 | 母音 | 子音 | 子音 | 母音 | 子音 | 子音 | 母音 | 子音 |

| 日本語の発音解釈 | 子音 | 母音 | 子音 | 母音 | 子音 | 母音 | 子音 | 母音 | - | |||

| 日本語で解釈された音節 | 音節 | 音節 | 音節 | 音節 | - | |||||||

この様にモーラ拍リズムに末子音がないことにより、次の音節の頭子音との混同が起こり、ストレス拍リズムから見ると、モーラ拍リズムの解釈は1音節当たり 1/3 ずれた形で音声を認識していることがわかります。

末子音のないモーラ拍の末子音矯正法

モーラ拍リズム言語話者がストレス拍リズム言語を聴き取るために必要なことは、末子音を適切に区別してこの 1/3 のずれが起こらない様に矯正することです。つまり各シラブルの末子音を分離する練習をすることが有効だと考えられます。 それは日本語のそれぞれのモーラ拍の発音上を3つに分割し、モーラ拍の中に潜む末子音の存在をはっきり意識して次の音節の頭子音と結びついていることを意識する練習です。

例)七夕花火にカンパーイ『タナバタ・ハナビニ・カンパーイ』

↓↓↓

- ターン

- ナーブ

- バート

- ターハ

- ナーブ

- イーン

- イーク

- アーン

- パーイ

ここで起こったていることを具体的に説明すると次のようになります。タナバタをローマ字で表すと TA NA BA TA になります。ここで各文字の母音とその次の文字の子音を繋げると TAN/NAB/BAT/TAH になります。つまり「ターン」「ナーブ」「バート」「ター」です。 この様にして各モーラ拍を3分割し末子音を分離していく作業を行います。このようにすることでストレス拍/シラブル拍リズムに必要な末子音認識に対して慣れる訓練を行います。

次のモーラの頭子音をスムーズに発音する為に、当該モーラの後端部分に暗黙の末子音が表れます。この無意識化で作っている暗黙の末子音をはっきり意識することが重要なポイントです。英語では次に現れる頭子音によって末子音が変化することはありません。しかし日本語では意識していない為に変化します。この違いに慣れることが重要といえます。

なお上記例では「ターハ」になっている最後の文字が「ター」になってしまいましたが、これは上記例のタナバタの次はハナビとハから始まっているのに、タナバタのみの場合は後続の文字がないためターのみになってしまったことによるものです。

別の例を見てみます。

例)かささぎの わたせる橋におく霜の 白きを見れば夜ぞふけにける

『カササギノ・ワタセルハシニ・オクシモノ・シロキヲミレバ・ヨルゾフケニケル』

↓↓↓

- カース

- サース

- サーグ

- ギーン

- ノーウ

- ワーット

- タース

- セール

- ルーフ

- ハース

- シーン

- イーオ

- オーク

- クース

- シーム

英語の発音の基礎

日本の英語教育で教わる英語の発音の知識は、明らかに不足しています。 ここでは不足している知識に絞って重点的に説明致します。

英語には標準語がありません。ロシア語・フランス語・ドイツ語は、政府機関が国の標準語を定めています。しかし英語にはこの様な公式な標準語制定機関が存在しません。その代わりに、いくつかの「標準英語の提案」を行っている有力な機関がありますが、強制力までは持っていません。

つまり英語は、沢山の方言があります。つまり、英語の正しい発音を学べば学ぶほど、英語は聴き取れなくなっていきます ─── これは初学者にとって、最初にぶつかる最大の関門です。

これに対処するためには「英語を学び始めた最初から訛りに対する知識を身につける」しかありません。こういうととても難しいことのように思えますが、実は英語の訛りの規則は、とてもよく研究されており、コンパクトにまとまっています。

ジャズのリズムと米国南部方言には強い関連性があります。そしてAAVEと呼ばれる『黒人英語』は、ジャズのリズムとは切っても切り離せない深い関連性があります。ジャズを学ぶためには英語の発音を学ぶ事が大切ですが、特にこの米国南部方言と黒人英語の2つの英語の方言を学ぶことはとても重要です。

ここでは標準的な英語と数多く存在する英語の方言の理解に必要な発音を順に学んでいきます。

英語の全方言で現れる母音一覧

単母音

| IPA | 実例 | 舌の位置 | 説明 |

|---|---|---|---|

| /i/ | (beat) | 高・前 | 日本語「イー」より前で緊張、口は横に。 |

| /ɪ/ | (bit) | 高・前 | 「イ」だが力を抜く。「イ」と「エ」の間、短い。 |

| /ɛ/ | (bet) | 中・前 | 日本語「エ」より低く開く、横に広げる。 |

| /æ/ | (bat) | 低・前 | 大きく開く。「アとエの間」。日本語に無い。 |

| /ɑ/ | (father) | 低・後 | 唇広め、喉奥で「ア」。 |

| /ɔ/ | (thought) | 中・後 | 軽く丸めた「オー」。※多くの米語で /ɑ/ と合流。 |

| /ʊ/ | (book) | 高・後 | 力を抜く。「ウとオの間」、軽く丸める。 |

| /u/ | (boot) | 高・後 | 緊張。「ウー」より強く丸め後方。 |

| /ʌ/ | (strut) | 中央・短く平ら | 「アとオの間」。日本語に無い。 |

| /ə/ | (sofa) | 弱勢の中央母音=『シュワ』と呼ばれる。短く弱い曖昧な母音。 | |

| /ɝ/ | (bird) | 強勢の r 化母音。舌を後方やや反り気味に /r/ 的発音に変化。 | |

| /ɚ/ | (butter) | 弱勢の r 化母音。日本語「ア」と全く違う。flap と連動しやすい。 |

二重母音(滑り音)

| IPA | 実例 | 動き | 説明 |

|---|---|---|---|

| /eɪ/ | (bait) | /e/→/ɪ/ | 短く滑る。日本語「エイ」より後半短い。 |

| /oʊ/ | (goat) | /o/→/ʊ/ | 日本語「オウ」より後半短く、丸め維持。 |

| /aɪ/ | (price) | /a/→/ɪ/ | 開始を低く大きく開く。 |

| /aʊ/ | (mouth) | /a/→/ʊ/ | 後半で丸める。 |

| /ɔɪ/ | (choice) | /ɔ/→/ɪ/ | 開始は丸め気味の「オ」。 |

r 付き(r-colored)複合

| IPA | 実例 | 動き | 説明 |

|---|---|---|---|

| /ɪɚ/ | (near) | /ɪ/ → /ɚ/ | 母音+[ɚ]の一まとまり。終端でr化(舌端は触れない)。 |

| /ɛɚ/ | (square) | /ɛ/ → /ɚ/ | 開始母音の質を保ち、末尾でr色。 |

| /ʊɚ/ | (cure) | /ʊ/ → /ɚ/ | 短いウからr化へ。語により /kjʊr/ など変異。 |

| /ɔɚ/ | (north) | /ɔ/ → /ɚ/ | 丸めたオ始まり→r化。方言差大。 |

| /ɑɚ/ | (start) | /ɑ/ → /ɚ/ | 広いア始まり→r化。 |

英語の全方言で現れる子音一覧

破裂音 (Plosives)

| IPA | Examples | 分類 | 説明 | 地方 |

|---|---|---|---|---|

| /p/ | pin, cap | 無声両唇破裂音 | 両唇を閉じて破裂;語頭は強い息(帯気) | 全般 |

| /b/ | bin, cab | 有声両唇破裂音 | /p/ と同動作だが声帯振動 | 全般 |

| /t/ | two, cat | 無声歯茎破裂音 | 語頭は帯気;/s/ の後は無帯気(spin) | 全般 |

| /d/ | do, ad | 有声歯茎破裂音 | /t/ の有声版 | 全般 |

| [ɾ] | water [ˈwɔɾɚ], ladder [ˈlæɾɚ] | 歯茎はじき音 母音間異音(intervocalic realization) |

/t, d/ が母音間や弱強境界で単一拍のはじきとして実現(GAで標準的)。 | 一般アメリカ英語・AAVE・他の方言で広く見られる。 |

| /k/ | key, back | 無声軟口蓋破裂音 | 語頭は帯気;/s/ の後は無帯気(ski) | 全般 |

| /g/ | go, bag | 有声軟口蓋破裂音 | /k/ の有声版 | 全般 |

| [ʔ] | bo[ʔ]le ≈ bottle | 無声音声門破裂音 | T-glottalization:/t/ が [ʔ] に置換 | Cockney, Estuary, MLE, 米国 では /t/ が子音前・音節末で可変 AAVE/GA 一部 |

| [ʈ] | thirty → [ˈθʌʈi] | 無声反り舌破裂音 | /t/ が反り舌化して現れる異音 | アイルランド英語 インド英語 |

| [ɖ] | ladder → [ˈlæɖə] | 有声反り舌破裂音 | /d/ が反り舌化して現れる異音 | アイルランド英語 インド英語 |

| [ʔt] | football → [ˈfʊʔt.bɔːl] | 声門強化破裂音群 | 語末・子音前の /t/, /p/ が 声門閉鎖 [ʔ] と協調発音 | スコットランド英語 北部英語 |

| [ʔp] | help please → [ˈhɛʔp pliːz] | 声門強化破裂音群 | 語末・子音前の /t/, /p/ が 声門閉鎖 [ʔ] と協調発音 | スコットランド英語 北部英語 |

| [k͡p] | akpa “bag” (loan) | 無声両唇‐軟口蓋破裂音 (協同調音) |

両唇と軟口蓋を同時に閉鎖して無声で破裂する音。 英語固有ではないが、西アフリカ英語やクレオールで借用語・固有名に現れる。 |

西アフリカ英語・ナイジェリアピジンなど |

| [ɡ͡b] | agbada (name) | 有声両唇‐軟口蓋破裂音 (協同調音) |

両唇と軟口蓋を同時に閉鎖して有声で破裂する音。 英語固有ではないが、西アフリカ英語やクレオールで借用語・固有名に現れる。 |

西アフリカ英語・ナイジェリアピジンなど |

| [q] | — (loanwords, Gaelic influence) | 無声口蓋垂破裂音 | 極めて稀な接触方言に見られる発音。 舌の後部を口蓋垂で閉鎖して無声で破裂する音。極めて稀にガエル語影響下の英語で現れる。 |

スコットランド英語(ヘブリディーズ地方など) |

破擦音 (Affricates)

| IPA | Examples | 分類 | 説明 | 地方 |

|---|---|---|---|---|

| /tʃ/ | chin, match | 無声後部歯茎破擦 | 「ch」=/t/ + /ʃ/ の一体化。 | 全般 |

| /dʒ/ | jam, badge | 有声後部歯茎破擦 | 「j」=/d/ + /ʒ/ の一体化。 | 全般 |

| [t͡ʃ] (< /tj/) | tune → [t͡ʃ]une | 派生破擦 | Yod-coalescence(/tj/→[t͡ʃ]) | 英 (特にCockney) |

| [d͡ʒ] (< /dj/) | duty → [d͡ʒ]uty | 派生破擦 | /dj/→[d͡ʒ] | 英 (特にCockney) |

| /ts/ | tsunami, pizza | 無声歯茎破擦 | 外来語に現れる;また cats → [kats] のように語末で強く破擦化 | 外来語全般 ヨークシャー/北部英語 |

| /dz/ | kids, adze | 有声歯茎破擦 | 外来語や語尾の -s が有声子音後で [dz] となる場合 | 外来語全般 英米の一部 |

| [t͡ɕ] | Tuesday → [ˈt͡ɕuːzdeɪ] | 無声硬口蓋破擦 | /tʃ/ が/j/ の前で口蓋化して現れる異音 | アイルランド英語 スコットランド英語 |

| [d͡ʑ] | duke → [d͡ʑuːk] | 有声硬口蓋破擦 | /dʒ/ が/j/ の前で口蓋化して現れる異音 | アイルランド英語 スコットランド英語 |

摩擦音 (Fricatives)

| IPA | Examples | 分類 | 説明 | 地方 |

|---|---|---|---|---|

| /f/ | (fine) | 無声唇歯摩擦音 | 上歯を下唇に軽く当てる。 | 全般 |

| /v/ | (vine) | 有声唇歯摩擦音 | /f/ に声帯振動を加える。 | 全般 |

| /θ/ | (thin) | 無声(舌端)歯摩擦 | 日本語に無い。 | 全般 |

| /ð/ | (this) | 有声(舌端)歯摩擦 | /θ/ と同形で声帯振動。 | 全般 |

| /s/ | (see) | 無声歯茎摩擦 | 唇は平ら。 | 全般 |

| /z/ | (zoo) | 有声歯茎摩擦 | /s/ の有声版。 | 全般 |

| /ʃ/ | (she) | 無声後部歯茎摩擦 | 舌をやや後ろ,唇を軽く丸める。 | 全般 |

| /ʒ/ | (measure) | 有声後部歯茎摩擦 | 外来語中心;語頭は稀。 | 全般 |

| /h/ | (hat) | 無声声門摩擦 | 次の母音の口形で息だけ通す。 | 全般(※方言でh脱落が頻発) |

| [x] | loch [lɔx], Bach | 無声軟口蓋摩擦音 | 舌後部を軟口蓋に接近させて摩擦音を作る。 | スコットランド英語 アイルランド英語 独語・希伯来語借用語 |

| [ç] | hue [çuː], human [ˈçjuːmən] | 無声硬口蓋摩擦音 | /hj/ のような環境で /h/ が口蓋化して現れる。 | 保守的な英語発音 注意深い発話 |

| [ɦ] | intervocalic ahead → [aˈɦɛd] | 有声音声門摩擦音 | /h/ が母音間で有声化して現れる。 | アイルランド英語 北部英語 |

| [ʍ] | which [ʍɪtʃ] ≠ witch [wɪtʃ] | 無声両唇‐軟口蓋摩擦音 | /hw/ 由来の音;/w/ より摩擦的。whine–wine 対立を保持。 | スコットランド アイルランド 米南部 一部AAVE |

| [χ] | loch [lɔχ] (強い方言) | 無声口蓋垂摩擦音 | [x] よりさらに後方の摩擦音。 | スコットランド英語(ゲール語影響下) |

| [β] | cabaña → [kaˈβaɲa] (loan) | 有声両唇摩擦音 | 英語固有ではないがスペイン語などの借用語に現れる。 | 借用語発音 |

| [ʁ] | — (loanwords, Gaelic influence) | 有声口蓋垂摩擦音/接近音 | 極めて稀な接触方言に見られる発音。 舌の後部を口蓋垂に近づけて摩擦または接近音を作る。有声で実現し、極めて限られた接触方言で観察される。 |

スコットランド英語(ヘブリディーズ地方など) |

鼻音 (Nasals)

| IPA | Examples | 分類 | 説明 | 地方 |

|---|---|---|---|---|

| /m/ | (me) | 両唇鼻音 | 口を閉じて鼻へ共鳴。 | 全般 |

| /n/ | (no) | 歯茎鼻音 | 舌先を歯茎に当てる。 | 全般 |

| /ŋ/ | (sing) | 軟口蓋鼻音 | 上顎に舌の奥を当てる。 先頭に表れない。 |

全般 ※AAVE/南部/Cockney で -ing → in’ の様に[ŋ]→[n] に変化 |

| [ɱ] | comfort [ˈkʌɱfət] | 唇歯鼻音 | /m/ が /f, v/ の前で唇歯化する異音。 | 全般 |

| [n̪] | tenth [tɛn̪θ] | 歯鼻音 | /n/ が 歯摩擦音の前で歯化する異音。 | 全般 |

| [ɲ] | onion [ˈʌɲjən] | 硬口蓋鼻音 | /n/ が /j/ の前で口蓋化して現れる異音。 | 一部の発音(注意深い発話など) |

| [ŋg] | finger [ˈfɪŋgə] | 鼻音+軟口蓋破裂音 | /ŋ/ の後に [g] を保持する発音。 singer [ˈsɪŋə] のように [g] を脱落させる方言と対立。 |

北部英語・一部方言(singer/finger区別方言) |

接近音 (Approximants)

| IPA | Examples | 分類 | 説明 | 地方 |

|---|---|---|---|---|

| /ɹ/ | run [ɹʌn] | 歯茎接近音 | 舌先は触れない(日本語ら行[ɾ]と別)。 | 全般 Cockney は語末・子音前で非R |

| /j/ | yes [jɛs] | 硬口蓋近接 | 「y」音;舌前部を上げる。 | 全般 英の一部で /tj,dj/ と合流→Yod合流 |

| /w/ | we [wiː] | 両唇・軟口蓋近接 | 丸唇+後舌の協調。 | 全般 |

| [ʍ] | which [ʍɪtʃ] ≠ witch [wɪtʃ] | 無声両唇‐軟口蓋近接 | /hw/ 由来の「息混じりの w」。 whine–wine対立を保持。 |

米南部の一部 スコットランド アイルランド 一部AAVE |

| [ɻ] | red→[ɻɛd] road→[ɻoʊd] right→[ɻaɪt] |

反り舌接近音 (レトロフレックスR) | 舌先を反らせて上顎に近づける発音(いわゆる「巻き舌R」)。 | 北米英語・一般アメリカ英語・AAVE |

| [ɹ̈] | red→[ɹ̈ɛd] road→[ɹ̈oʊd] right→[ɹ̈aɪt] |

中舌寄せR (バンチドR) | 舌の中央を盛り上げるRの異音。レトロフレックスRの代替的実現。 | 北米英語、とくに中西部・GA |

| [w̥] | quit [kw̥ɪt] | 無声/w/ 異音 | 無声破裂音の直後で /w/ が無声化して現れる。 | 全方言(環境依存の異音) |

側面接近音 (Lateral Approximants)

| IPA | Examples | 分類 | 説明 | 地方・方言 |

|---|---|---|---|---|

| /l/ | light [laɪt], fill [fɪl] | 歯茎側面接近音 | 語頭では「明るいL」[l]、語末や子音前では暗くなりやすい。 | 全般 |

| [ɫ] | — | 暗いL(軟口蓋化) | 舌後部を軟口蓋に近づける実現。語末・子音前で典型的に現れる。 | 英語全般・アメリカ英語広く |

| [w ~ ʊ̯ ~ o] | people → [piːpo] | 交替 | Lのボーカリゼーション /l/ が語末で滑音や母音様の音に変化する。 | コックニー、エスタリー、米国の一部方言 |

| [l̩] | bottle [ˈbɑːtl̩] | 音節主音的L(シラビックL) | /l/ が音節核として実現。特に歯茎破裂音の後で現れる。 | 一般アメリカ英語、英語全般 |

| 明るい [l] のみ | — | 方言的特徴 | 全ての位置で「明るいL」を保持し、暗くならない。 | アイルランド英語、スコットランド英語 |

| [ɫˠ] | — | 超暗いL(強い軟口蓋化/口蓋垂化) | 通常の [ɫ] よりさらに暗い実現。舌後部が強く持ち上がり口蓋垂化する。 | ロンドン(ブロード)、グラスゴー、都市方言 |

英語の方言の一覧

| 日本語名 | 日本語の解説 |

|---|---|

| アメリカ英語 | 全米で広く使われる標準的な発音。地域色が薄く、中立的なアクセント(ニュースキャスター的な話し方)。 |

| ニューヨーク英語 | ニューヨーク市を中心とする都市型の英語。高めの /ɔ/(coffee など)、短母音 /æ/ の分裂(bad と bat の対立)、独特のイントネーション。高齢層は非R音声、若年層ではR音声化が進む。 |

| ユダヤ系米国英語 | ユダヤ系米国人に結びつく英語。語彙・談話標識・イントネーションにイディッシュ語やヘブライ語の影響。NYC英語と重なる場合もあり、地域・共同体による差が大きい。 |

| アメリカ南部方言 | 米国南部で話される英語。古い世代では非R音声が多く、二重母音の単母音化や特徴的な母音変化が見られる。 |

| アフリカ系米国英語/黒人英語 | アフリカ系アメリカ人の共同体で発達した体系的な変種。子音連結の簡略化、習慣的 be の使用、独特の音韻体系が特徴。 |

| ボストン英語 | ニューイングランド東部の変種。非R音声(「pahk the cah」)、前寄りの /a/(car)、侵襲的R、独自の短母音 /æ/ の体系が特徴。 |

| 西部アメリカ英語 | 米国西部全体に広がる比較的均質な変種。cot–caught の母音合流が見られる。 |

| アパラチア英語 | アパラチア地域で話される独自の変種。古風な語彙、a-接頭辞 (a-running)、強い母音変化が特徴。 |

| 中西部(五大湖地方)英語 | シカゴ・デトロイト・バッファローなど五大湖地方で話される。北方都市母音推移(Northern Cities Vowel Shift)が知られるが、若年層では衰退傾向。 |

| オーストラリア英語 | オーストラリアで話される国家的変種。非R音声で、イギリス英語の影響を受けつつ独自の母音変化がある。 |

| カナダ英語 | カナダで話される英語。R音声を保持し、GAに近いが、about が [əˈbʌʊt] となるなどカナダ特有の母音上げがある。 |

| スコットランド英語 | スコットランドで話されるR音声の英語(スコットランド・ゲール語とは別)。[ʍ] と [w] の対立、弾音 /r/ の保持、独特の母音体系がある。 |

| アイルランド英語 | アイルランドで話される英語。一般にR音声を保持し、THストッピング(think → tink)、FACE/GOAT 母音の単母音化、歌うようなイントネーションが特徴。 |

| 北部英語(イングランド) | イングランド北部の非南部方言の総称。trap–bath 分裂がなく、bus や cup の母音が短い。 |

| ジョーディー英語(ニューカッスル英語) | タインサイド地方の独自の変種。母音の独特な実現、上昇イントネーション、強い地域語彙が特徴。 |

| ヨークシャー英語 | ヨークシャー地方の変種。thee/thou 代名詞、定冠詞の短縮 (t’pub)、平坦なイントネーションが特徴。 |

| ウェールズ英語 | ウェールズで話される英語。歌うようなイントネーション、明確なR音声、ウェールズ語の音韻的影響がある。 |

| 容認発音英語 | イギリスの伝統的な標準発音(権威的アクセント)。かつては広く使われたが、現在は使用者が減少。 |

| 多文化ロンドン英語 | ロンドンで発達した多民族混交の変種。コックニーやエスチュアリ英語の特徴に加え、カリブ系・アフリカ系・南アジア系の影響を含む。 |

| コックニー英語 | ロンドン東部の労働者階級に根ざした伝統的な方言。ライミングスラング、h脱落、T声門化、非R音声が特徴。 |

| 河口域英語/エスチュアリ英語 | テムズ川河口域を中心に広まった英語。RPとコックニーの中間的な特徴を持ち、T声門化や非R音声が見られる。 |

| インド英語 | インドで話される英語。現地言語の影響を受け、反り舌破裂音、モーラ的リズム、独特のイントネーションを持つ。 |

| シンガポール英語(シングリッシュ) | シンガポールで話される英語。中国語・マレー語の影響を受け、声調的なイントネーション、時制・相の単純化、コードスイッチングが見られる。 |

| ニュージーランド英語 | オーストラリア英語に近いが、独自の母音変化がある(例: fish and chips → [fʌʃ ənd ʧʌps])。 |

| 東アフリカ英語 | ケニア・タンザニア・ウガンダなどで話される英語。一般にR音声を保持し、二重母音の単純化、THストッピング、子音連続の簡略化、モーラ的リズムが見られる。スワヒリ語などの影響が強い。 |

| 西アフリカ英語 | ナイジェリア・ガーナ・シエラレオネなどで話される英語。多くはモーラ的リズムで、THストッピング(this → dis)、語末子音連続の簡略化、明瞭なR音声、声調言語の影響がある。 |

| 南アフリカ英語 | 独自の母音体系(例: kit → [kət])。白人南アフリカ英語やケープ・フラッツ英語など複数の下位変種がある。 |

英語の方言の略称

英語の方言による子音変化の一覧

| 英語名 | 日本語名 | 発音変化(IPA) | 日本語での解説 |

|---|---|---|---|

| TH-fronting | THフロンティング | /θ/ → [f] | 無声歯擦音 /θ/ が 無声唇歯摩擦音 [f] に置き換わる。「thin」→ [fɪn]。 |

| TH-stopping | THストッピング | /ð/ → [d] | 有声歯擦音 /ð/ が 有声歯茎破裂音 [d] に変化する。「this」→ [dɪs]。 |

| TH-fronting (voiced) | 有声THフロンティング | /ð/ → [v] | 有声歯擦音 /ð/ が 有声唇歯摩擦音 [v] に変化する。「brother」→ [brʌvə]。 |

| T-glottalization | T声門化 | /t/ → [ʔ] | 無声歯茎破裂音 /t/ が 声門閉鎖音 [ʔ] に置き換わる。「butter」→ [bʌʔə]。 |

| Flapping | フラッピング | /t, d/ → [ɾ] | 母音間の 無声/有声歯茎破裂音 /t, d/ が 歯茎はじき音 [ɾ] として実現される。「water」→ [wɔɾə]。 |

| -ing dropping | -ing 脱落 | /ŋ/ → [n] | 語末の 軟口蓋鼻音 /ŋ/ が 歯茎鼻音 [n] に変化する。「walking」→ [wɔːkɪn]。 |

| L-vocalization | Lヴォーカリゼーション | /l/ → [w, o] | 音節末の 歯茎側面接近音 /l/ が母音的な音([w], [o])に変わる。「people」→ [piːpo]。 |

| h-dropping | h脱落 | /h/ → ∅ | 語頭の 声門摩擦音 /h/ が脱落する。「house」→ [aʊs]。 |

| Yod-coalescence | ヨッド合流 | /tj, dj/ → [tʃ, dʒ] | /tj/, /dj/ が 後部歯茎破擦音 [tʃ], [dʒ] に変化する。「tune」→ [tʃuːn]。 |

| Yod-dropping | ヨッド脱落 | /juː/ → [uː] | /juː/ の 硬口蓋接近音 /j/ が脱落する。「new」→ [nuː]。 |

| wh–w contrast | wh-wコントラスト | /hw/ → [ʍ] | 無声両唇軟口蓋接近音 [ʍ] と 有声両唇軟口蓋接近音 [w] の対立を保持する。「which」 [ʍɪtʃ] ≠ 「witch」 [wɪtʃ]。 |

| Final cluster simplification |

多重末子音脱落 | e.g. /-st/ → /-s/ | 語末の 子音群 が簡略化される。「test」→ [tɛs]。 |

| t-deletion | t脱落 | /nt/ → [n] | /n/ の後の 無声歯茎破裂音 /t/ が脱落する。「winter」→ [wɪnə]。 |

| Linking r | リンキングr | ∅ → [ɹ] (word boundary) |

語境界で母音間に 歯茎接近音 [ɹ] が挿入される。「law and order」→ [lɔːɹ ənd ɔːdə]。 |

| Intrusive r | 侵襲的R | ∅ → [ɹ] (epenthetic) |

本来ない箇所に 歯茎接近音 [ɹ] が挿入される。「idea of」→ [aɪˈdɪəɹ əv]。 |

| Non-rhoticity | 非R音声 | /ɹ/ → ∅ | 音節末の 歯茎接近音 /ɹ/ が発音されない。「car」→ [kɑː]。 |

| Retroflex/bunched r | Rの反り舌/盛り舌 | (different [ɹ] types) | /r/ が 反り舌接近音(舌先を後方に反らす)や 束状接近音(舌全体を盛り上げる)で実現される。 |

| Dentalization | 歯音化 | /t, d, n/ → [t̪, d̪, n̪] | 歯茎破裂音/鼻音 /t, d, n/ が 歯音 [t̪, d̪, n̪] として実現される。「tenth」→ [tɛn̪θ]。 |

英語の方言による子音変化の地方別マトリックス

| 方言 | THフロンティング | THストッピング | 有声THフロンティング | T声門化 | フラッピング | -ing 脱落 | Lヴォーカリゼーション | h脱落 | ヨッド合流 | ヨッド脱落 | wh–wコントラスト | 多重末子音脱落 | t脱落 | リンキングr | 侵襲的R | 非R音声 | Rの反り舌/盛り舌 | 歯音化 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| アメ般 | 子音前限定 | あり | タメ口 | 連音 | あり | タメ口 | タメ口 | 可変 | ||||||||||

| アメNY | あり | あり | タメ口 | 末子音L化 | あり | 可変 | タメ口 | 子音前限定 | 老化 | 可変 | 歯音同化 | |||||||

| アメユ | あり | あり | タメ口 | 末子音L化 | あり | 可変 | タメ口 | 子音前限定 | 可変 | 可変 | 歯音同化 | |||||||

| アメ南 | 可変 | 子音前限定 | あり | あり | 末子音L化 | 連音 | あり | wh保持 | タメ口 | タメ口 | 老化 | 反り舌 | 歯音同化 | |||||

| アメ黒 | 末子音限定 | あり | 末子音限定 | 子音前限定 | あり | あり | 可変 | 連音 | アメ黒ヨッド | wh保持 | あり | あり | 可変 | 歯音同化 | ||||

| アメボス | 子音前限定 | あり | タメ口 | 可変 | 可変 | タメ口 | 子音前限定 | 侵襲的 | 侵襲的 | 老化 | 反り舌 | |||||||

| アメ西 | 子音前限定 | あり | タメ口 | 連音 | あり | タメ口 | タメ口 | 可変 | ||||||||||

| アメアパ | 可変 | 子音前限定 | あり | あり | 末子音L化 | 連音 | あり | 老化 | 口語 | 子音前限定 | 可変 | |||||||

| アメミド | 子音前限定 | あり | タメ口 | 連音 | あり | タメ口 | タメ口 | 可変 | ||||||||||

| オス英 | 都市若者 | 都市若者 | あり | あり | タメ口 | あり | あり | あり | 口語 | 子音前限定 | 侵襲的 | 侵襲的 | あり | 可変 | ||||

| カナ英 | 子音前限定 | あり | タメ口 | 連音 | あり | タメ口 | タメ口 | 可変 | ||||||||||

| スコ英 | グラスゴー | グラスゴー | あり | タメ口 | あり | あり | 口語 | 子音前限定 | 可変 | 歯音同化 | ||||||||

| アイ英 | ダブリン | ダブリン | 可変 | 可変 | タメ口 | 可変 | あり | 口語 | 子音前限定 | 可変 | あり | |||||||

| 北英 | 都市若者 | 可変 | 都市若者 | あり | タメ口 | 可変 | 可変 | あり | あり | 老化 | 口語 | 子音前限定 | 侵襲的 | 侵襲的 | あり | あり | ||

| ジョー英 | 都市若者 | 可変 | 都市若者 | 可変 | タメ口 | 可変 | 可変 | あり | あり | 老化 | 口語 | 子音前限定 | 侵襲的 | 侵襲的 | あり | あり | ||

| ヨク英 | 都市若者 | 可変 | 都市若者 | あり | タメ口 | 可変 | 可変 | あり | あり | 老化 | 口語 | 子音前限定 | 侵襲的 | 侵襲的 | あり | あり | ||

| ウエ英 | 都市若者 | 可変 | タメ口 | 可変 | 可変 | 可変 | あり | 口語 | 子音前限定 | 可変 | 可変 | 可変 | 歯音同化 | |||||

| ブリ英 | 子音前限定 | タメ口 | 若年 | あり | 老化 | 口語 | 子音前限定 | 侵襲的 | 侵襲的 | あり | 歯音同化 | |||||||

| 多英 | あり | あり | あり | あり | タメ口 | あり | 可変 | あり | 可変 | あり | 子音前限定 | 侵襲的 | 侵襲的 | あり | 歯音同化 | |||

| コク英 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | 可変 | あり | あり | 侵襲的 | 侵襲的 | あり | あり | |||

| エス英 | あり | 可変 | 可変 | あり | タメ口 | あり | 可変 | あり | 可変 | あり | あり | 侵襲的 | 侵襲的 | あり | 歯音同化 | |||

| イン英 | あり | 母音挿入傾向 | あり | |||||||||||||||

| シン英 | あり | あり | 口語 | 侵襲的 | 侵襲的 | あり | ||||||||||||

| ニュ英 | 都市若者 | 都市若者 | あり | あり | タメ口 | あり | あり | 可変 | 口語 | 子音前限定 | 侵襲的 | 侵襲的 | あり | |||||

| 東ア英 | あり | あり | 口語 | |||||||||||||||

| 西ア英 | あり | あり | 口語 | |||||||||||||||

| 南ア英 | あり | タメ口 | あり | あり | 可変 | 口語 | 子音前限定 | 侵襲的 | 侵襲的 | あり | 歯音同化 |

| 英語略称 | 日本語略称 | 日本語の解説 |

|---|---|---|

| final | 末子音限定 | THフロンティングは主に語末子音で起こる(例:mouth → mouf)。 |

| preC | 子音前限定 | 子音前・語末の位置に限定される(例:button → [bʌʔn̩])。 |

| informal | タメ口 | 非形式的/日常会話で現れるが、必ずしも体系的ではない。 |

| sandhi | 連音 | 連続発話/連音環境で主に現れる(例:did you → dɪdʒu)。 |

| var | 可変 | 地域・集団・スタイルによって変動的であり、安定した特徴ではない。 |

| older | 老化 | 年長層に保持されるが、若い世代では衰退している。 |

| urban | 都市若者 | 都市部の若者に典型的な革新で、地方の話者には広がっていない。 |

| linking | 侵襲的 | 非R音声方言で母音間に侵襲的rが現れる。 |

| after_alveolar | 歯茎後脱落 | 歯茎音・冠状音の後でヨッド脱落が主に起こる(例:tune → tuːn)。 |

| before_th | 歯音同化 | /t d n l/ が /θ ð/ の前で歯音化する(逆行同化=regressive assimilation)。 |

| dublin | ダブリン | ダブリン英語ではアイルランド他地域よりTHストッピング/フロンティングが多い。 |

| glasgow | グラスゴー | グラスゴー英語は他のスコットランド方言よりTHフロンティングが顕著。 |

| wholder | wh保持 | wh–wの対立([ʍ] vs [w])は南部やアメ黒の年長層に保持され、他では失われた。 |

| codaL | 末子音L化 | 音節末(コーダ)でLが母音化する現象。 |

| epenth | 母音挿入傾向 | 子音連続の解消に脱落よりも母音挿入を好む傾向。 |

| aave_yod | アメ黒ヨッド | 一部のアメ黒方言で /juː→uː の縮約が限定的に起こる。 |

| younger | 若年 | 若年層に多く見られる(例:若いRP話者、エスチュアリの影響)。 |

| colloquial | 口語 | 速い/口語的発話でのみ子音連続の簡略化や /t/ 脱落が生じる。 |

| retroflex | 反り舌 | 侵襲的末子音を発音する時、Rで反り舌を利用する。 |

| bunched | 盛り舌 | 侵襲的末子音を発音する時、Rで盛り舌を利用する。 |

IPAの全調音点(Places of Articulation)一覧

| 英語名 | 日本語名 | 日本語読み | IPAの例 | 日本語の説明 |

|---|---|---|---|---|

| Bilabial | 両唇音 | りょうしんおん | [p, b, m, ɸ, β] | 両唇を閉じる、または接近させて調音される子音。 |

| Labiodental | 唇歯音 | しんしおん | [f, v, ɱ, ʋ] | 下唇と上歯を接触させて調音される子音。 |

| Dental | 歯音 | はおん | [t̪, d̪, n̪, θ, ð] | 舌先あるいは舌端を歯に当てて調音される子音。 |

| Alveolar | 歯茎音 | しけいおん | [t, d, n, s, z, l, ɹ] | 舌先または舌端を歯茎に当てて調音される子音。 |

| Postalveolar | 後部歯茎音 | こうぶしけいおん | [ʃ, ʒ, t͡ʃ, d͡ʒ] | 舌端を歯茎の後部に接近させて調音される子音。 |

| Retroflex | 反舌音 | はんぜつおん | [ʈ, ɖ, ɳ, ʂ, ʐ, ɭ, ɽ] | 舌先を反らせて硬口蓋方向に向け、歯茎付近で調音される子音。 |

| Palatal | 硬口蓋音 | こうこうがいおん | [c, ɟ, ɲ, j, ç, ʝ] | 舌の前部を硬口蓋に接近させて調音される子音。 |

| Velar | 軟口蓋音 | なんこうがいおん | [k, g, ŋ, x, ɣ, ɰ] | 舌後部を軟口蓋に接触または接近させて調音される子音。 |

| Uvular | 口蓋垂音 | こうがいすいおん | [q, ɢ, χ, ʁ, ʀ, ɴ] | 舌後部を口蓋垂に接触または接近させて調音される子音。 |

| Pharyngeal | 咽頭音 | いんとうおん | [ħ, ʕ] | 舌根を咽頭壁に接近させて調音される子音。 |

| Epiglottal | 喉頭蓋音 | こうとうがいおん | [ʡ, ʜ, ʢ] | 喉頭蓋を咽頭壁に接触または接近させて調音される子音。 |

| Glottal | 声門音 | せいもんおん | [ʔ, h, ɦ] | 声門において声帯を開閉・接近させることによって調音される子音。 |

IPAでの全調音法(Manners of Articulation)一覧

| 英語名 | 日本語名 | 日本語読み | IPAの例 | 日本語の説明 |

|---|---|---|---|---|

| Plosive (Stop) | 破裂音 | はれつおん | [p, b, t, d, k, g, q, ɢ, ʔ] | 調音器官を完全に閉鎖し、その後に開放することで生じる子音。 |

| Nasal | 鼻音 | びおん | [m, n, ɲ, ŋ, ɴ] | 口腔を閉鎖し、鼻腔に気流を通すことによって生じる子音。 |

| Trill | ふるえ音 | ふるえおん | [r, ʀ, ʙ] | 調音器官が連続的に振動して生じる子音。 |

| Tap / Flap | はじき音 | はじきおん | [ɾ, ɽ] | 調音器官が一度だけ瞬間的に接触して生じる子音。 |

| Fricative | 摩擦音 | まさつおん | [f, v, s, z, ʃ, ʒ, x, ɣ, χ, ʁ, h, ɦ, ħ, ʕ] | 狭められた調音器官の間を気流が通過し、摩擦によって生じる子音。 |

| Lateral Fricative | 側面摩擦音 | そくめんまさつおん | [ɬ, ɮ] | 舌の中央を閉鎖し、側面に狭い通路を作って摩擦を伴う気流を通すことによって生じる子音。 |

| Approximant | 接近音 | せっきんおん | [j, w, ɹ, ɰ] | 調音器官が接近するが、摩擦を生じるほどには狭まらない子音。 |

| Lateral Approximant | 側面接近音 | そくめんせっきんおん | [l, ʎ, ʟ] | 舌の中央を閉鎖し、側面を開放して気流を通すことで生じる子音。 |

| Affricate (combined) | 破擦音 | はさつおん | [t͡s, d͡z, t͡ʃ, d͡ʒ] | 破裂の直後に摩擦を伴う一連の調音として生じる子音。 |

1. 破裂音 (Plosives)

| IPA | English Name | 日本語訳 | ひらがな |

|---|---|---|---|

| p | voiceless bilabial plosive | 無声両唇破裂音 | むせいりょうしんはれつおん |

| b | voiced bilabial plosive | 有声両唇破裂音 | ゆうせいりょうしんはれつおん |

| t | voiceless alveolar plosive | 無声歯茎破裂音 | むせいしけいはれつおん |

| d | voiced alveolar plosive | 有声歯茎破裂音 | ゆうせいしけいはれつおん |

| ʈ | voiceless retroflex plosive | 無声反り舌破裂音 | むせいそりじたはれつおん |

| ɖ | voiced retroflex plosive | 有声反り舌破裂音 | ゆうせいそりじたはれつおん |

| c | voiceless palatal plosive | 無声硬口蓋破裂音 | むせいこうこうがいはれつおん |

| ɟ | voiced palatal plosive | 有声硬口蓋破裂音 | ゆうせいこうこうがいはれつおん |

| k | voiceless velar plosive | 無声軟口蓋破裂音 | むせいなんこうがいはれつおん |

| g | voiced velar plosive | 有声軟口蓋破裂音 | ゆうせいなんこうがいはれつおん |

| q | voiceless uvular plosive | 無声口蓋垂破裂音 | むせいこうがいすいはれつおん |

| ɢ | voiced uvular plosive | 有声口蓋垂破裂音 | ゆうせいこうがいすいはれつおん |

| ʡ | voiceless epiglottal plosive | 無声喉頭蓋破裂音 | むせいこうとうがいはれつおん |

| ʔ | glottal stop | 声門閉鎖音 | せいもんへいさおん |

2. 鼻音 (Nasals)

| IPA | English Name | 日本語訳 | ひらがな |

|---|---|---|---|

| m | bilabial nasal | 両唇鼻音 | りょうしんびおん |

| ɱ | labiodental nasal | 唇歯鼻音 | しんしびおん |

| n | alveolar nasal | 歯茎鼻音 | しけいびおん |

| ɳ | retroflex nasal | 反り舌鼻音 | そりじたびおん |

| ɲ | palatal nasal | 硬口蓋鼻音 | こうこうがいびおん |

| ŋ | velar nasal | 軟口蓋鼻音 | なんこうがいびおん |

| ɴ | uvular nasal | 口蓋垂鼻音 | こうがいすいびおん |

3. 震え音 (Trills)

| IPA | English Name | 日本語訳 | ひらがな |

|---|---|---|---|

| ʙ | bilabial trill | 両唇ふるえ音 | りょうしんふるえおん |

| r | alveolar trill | 歯茎ふるえ音 | しけいふるえおん |

| ʀ | uvular trill | 口蓋垂ふるえ音 | こうがいすいふるえおん |

4. はじき音 (Taps/Flaps)

| IPA | English Name | 日本語訳 | ひらがな |

|---|---|---|---|

| ⱱ | labiodental flap | 唇歯はじき音 | しんしはじきおん |

| ɾ | alveolar tap/flap | 歯茎はじき音 | しけいはじきおん |

| ɽ | retroflex flap | 反り舌はじき音 | そりじたはじきおん |

5. 摩擦音 (Fricatives)

| IPA | English Name | 日本語訳 | ひらがな |

|---|---|---|---|

| ɸ | voiceless bilabial fricative | 無声両唇摩擦音 | むせいりょうしんまさつおん |

| β | voiced bilabial fricative | 有声両唇摩擦音 | ゆうせいりょうしんまさつおん |

| f | voiceless labiodental fricative | 無声唇歯摩擦音 | むせいしんしまさつおん |

| v | voiced labiodental fricative | 有声唇歯摩擦音 | ゆうせいしんしまさつおん |

| θ | voiceless dental fricative | 無声歯摩擦音 | むせいしまさつおん |

| ð | voiced dental fricative | 有声歯摩擦音 | ゆうせいしまさつおん |

| s | voiceless alveolar fricative | 無声歯茎摩擦音 | むせいしけいまさつおん |

| z | voiced alveolar fricative | 有声歯茎摩擦音 | ゆうせいしけいまさつおん |

| ʃ | voiceless postalveolar fricative | 無声後部歯茎摩擦音 | むせいこうぶしけいまさつおん |

| ʒ | voiced postalveolar fricative | 有声後部歯茎摩擦音 | ゆうせいこうぶしけいまさつおん |

| ʂ | voiceless retroflex fricative | 無声反り舌摩擦音 | むせいそりじたまさつおん |

| ʐ | voiced retroflex fricative | 有声反り舌摩擦音 | ゆうせいそりじたまさつおん |

| ç | voiceless palatal fricative | 無声硬口蓋摩擦音 | むせいこうこうがいまさつおん |

| ʝ | voiced palatal fricative | 有声硬口蓋摩擦音 | ゆうせいこうこうがいまさつおん |

| x | voiceless velar fricative | 無声軟口蓋摩擦音 | むせいなんこうがいまさつおん |

| ɣ | voiced velar fricative | 有声軟口蓋摩擦音 | ゆうせいなんこうがいまさつおん |

| χ | voiceless uvular fricative | 無声口蓋垂摩擦音 | むせいこうがいすいまさつおん |

| ʁ | voiced uvular fricative | 有声口蓋垂摩擦音 | ゆうせいこうがいすいまさつおん |

| ħ | voiceless pharyngeal fricative | 無声咽頭摩擦音 | むせいいんとうまさつおん |

| ʕ | voiced pharyngeal fricative | 有声咽頭摩擦音 | ゆうせいいんとうまさつおん |

| ʜ | voiceless epiglottal fricative | 無声喉頭蓋摩擦音 | むせいこうとうがいまさつおん |

| ʢ | voiced epiglottal fricative | 有声喉頭蓋摩擦音 | ゆうせいこうとうがいまさつおん |

| h | voiceless glottal fricative | 無声声門摩擦音 | むせいせいもんまさつおん |

| ɦ | voiced glottal fricative | 有声声門摩擦音 | ゆうせいせいもんまさつおん |

6. 側面摩擦音 (Lateral Fricatives)

| IPA | English Name | 日本語訳 | ひらがな |

|---|---|---|---|

| ɬ | voiceless alveolar lateral fricative | 無声歯茎側面摩擦音 | むせいしけいそくめんまさつおん |

| ɮ | voiced alveolar lateral fricative | 有声歯茎側面摩擦音 | ゆうせいしけいそくめんまさつおん |

7. 接近音 (Approximants)

| IPA | English Name | 日本語訳 | ひらがな |

|---|---|---|---|

| ʋ | labiodental approximant | 唇歯接近音 | しんしせっきんおん |

| ɹ | alveolar approximant | 歯茎接近音 | しけいせっきんおん |

| ɻ | retroflex approximant | 反り舌接近音 | そりじたせっきんおん |

| j | palatal approximant | 硬口蓋接近音 | こうこうがいせっきんおん |

| ɰ | velar approximant | 軟口蓋接近音 | なんこうがいせっきんおん |

8. 側面接近音 (Lateral Approximants)

| IPA | English Name | 日本語訳 | ひらがな |

|---|---|---|---|

| l | alveolar lateral approximant | 歯茎側面接近音 | しけいそくめんせっきんおん |

| ɭ | retroflex lateral approximant | 反り舌側面接近音 | そりじたそくめんせっきんおん |

| ʎ | palatal lateral approximant | 硬口蓋側面接近音 | こうこうがいそくめんせっきんおん |

| ʟ | velar lateral approximant | 軟口蓋側面接近音 | なんこうがいそくめんせっきんおん |

英語の音韻学の用語集

調音点(Places of Articulation)

| 英語用語 (Term) | 日本語名 | 日本語説明 |

|---|---|---|

| Alveolar | 歯茎音 | 舌を上前歯のすぐ後ろの歯茎に当てて発音する音。例: /t, d, n, s, l/ |

| Dental | 歯音 | 舌を歯に当てて発音する音。例: /θ, ð/ |

| Labiodental | 唇歯音 | 下唇を上の歯に当てて発音する音。例: /f, v/ |

| Velar | 軟口蓋音 | 舌の後部を軟口蓋に当てて発音する音。例: /k, g, ŋ/ |

| Glottal | 声門音 | 声門で作られる音。例: [ʔ](声門閉鎖音) |

| Retroflex | 反り舌音 | 舌先を後ろに反らせて口蓋方向に近づけて発音する音。例: [ɻ] |

| Palatal | 硬口蓋音 | 舌を硬口蓋に近づけて発音する音。例: [j] |

| Palato-alveolar | 歯茎硬口蓋音 | 舌の中部を歯茎の後ろで硬口蓋寄りに当てて発音する音。例: [tʃ], [dʒ] |

調音様式(Manners of Articulation)

| 英語用語 (Term) | 日本語名 | 日本語説明 |

|---|---|---|

| Stop (Plosive) | 破裂音 | 息の流れを完全に止めて破裂させて出す音。例: /p, t, k/ |

| Fricative | 摩擦音 | 狭い隙間を通る息が摩擦して出る音。例: /f, s, θ/ |

| Affricate | 破擦音 | 破裂音から摩擦音に移行して発音される音。例: [tʃ], [dʒ] |

| Nasal | 鼻音 | 息が鼻から流れて出る音。例: /m, n, ŋ/ |

| Approximant | 接近音 | 調音器官が接近するが閉鎖や摩擦は起きない、母音に似た子音。例: /l, ɹ, j, w/ |

| Tap/Flap | はじき音 | ごく短い接触で発音される音。例: アメリカ英語 water の [ɾ] |

| Glottal stop | 声門閉鎖音 | 声門を閉じて発音する音。例: [ʔ] |

| Vowel | 母音 | 声道が開いて発音され、音節の核となる音。 |

音声過程(Phonological Processes)

| 英語用語 (Term) | 日本語名 | 日本語説明 |

|---|---|---|

| Deletion (∅) | 脱落 | 音が発音されなくなる現象。例: h-dropping |

| Insertion / Epenthetic | 挿入(介入音) | 本来ない音が加えられる現象。例: intrusive r |

| Assimilation | 同化 | 隣接する音に影響されて似た音に変化する現象。例: /t/ → [t̪](/θ/ の前) |

| Vocalization | 母音化 | 子音が母音的な音に変化する現象。例: /l/ → [o] |

| Palatalization | 硬口蓋化 | 調音位置が硬口蓋寄りに移動する現象。例: /tj/ → [tʃ] |

| Cluster simplification | 子音連続簡略化 | 子音の連続が単純化される現象。例: /-st/ → /-s/ |

その他の基本用語(Other Key Terms)

| 英語用語 (Term) | 日本語名 | 日本語説明 |

|---|---|---|

| Voiced | 有声 | 声帯が振動して発音される音。例: /b, d, v/ |

| Voiceless | 無声 | 声帯が振動しない音。例: /p, t, f/ |

| Rhoticity | R音性 | /r/ 音が発音されるかどうかの性質 |

| Linking | リンキング | 語の境界で母音と母音の間に /r/ が挿入される現象 |

| Contrast | 対立 | 音の違いによって意味が変わる現象。例: witch と which |

オフビートカウントでの正しい発音の為の基礎

オフビートカウントで必要になる全単語について

オフビートカウントは、数字と簡単な単語と記号を使って数えるだけの作業です。必要な単語を最小限にとどめることでストレス拍リズム・シラブル拍リズムのリズム構造を集中して練習することが可能になります。

- 数字

- 1,2,3,4,5,6,7,8,9

- 記号

- & ( and )

- アルファベット

- E (イー)

- A (アー)

オフビートカウントに必要になる全単語のIPA表記

| 数 | 英語表記 | IPA |

|---|---|---|

| 0 | zero | /ˈzɪəɹoʊ/ 又は /ˈziːɹoʊ/ |

| 1 | one | /wʌn/ |

| 2 | two | /tuː/ |

| 3 | three | /θɹiː/ |

| 4 | four | /fɔɹ/ 又は /foʊɹ/ |

| 5 | five | /faɪv/ |

| 6 | six | /sɪks/ |

| 7 | seven | /ˈsɛvən/ |

| 8 | eight | /eɪt/ |

| 9 | nine | /naɪn/ |

| 10 | ten | /tɛn/ |

| 数 | 英語表記 | IPA |

|---|---|---|

| - | and | /ænd/ ※ 非アクセント時 /ən/ 又は /n̩/ |

| - | e | /iː/ ※ 非アクセント時 /i/ ) |

| - | a | /eɪ/ ※ 非アクセント時 /ə/(シュワ), /əː/ 又は /ʌ/ |

声門閉鎖音(ʔ)について

声門閉鎖音は標準日本語が持たない発音のひとつですが、日本語以外では子音として使われることが多い発音でもあります。

声門閉鎖音は標準的な英語ではしばしば使われますが、さほど多くはありません。英語の方言では多用されます。

特にジャズのスキャットやラップなど、音楽の上で発音される英語では特に多用され、リズムを表現する為の重要な発音のひとつといえます。

カウントの発音表記法について

一般的な表記方法ではしばしば単純に1拍に1単語を割り当てます。英語を母国語とする人たちは、特別な訓練をしない状態でもある程度は、この表記方法からグルーヴするリズムとしての解釈を抽出することができます。

英語を母国語とする人たちは、特別な訓練をしない状態でもある程度は、この1拍1単語を割り当てる表記方法からグルーヴするリズムとしての解釈を抽出することができます。何故なら英語の発音の背後にはストレス拍と呼ばれるリズム構造が存在し、このことからグルーヴするリズムを抽出する為に必要なリズム認識型を全て持っている場合が多いからです。

しかし英語を母国語としない人たち ─── 特に日本語を母国語とする人たちは、ここから正しくグルーヴするリズムを抽出することができません。それは日本語の発音の背後に存在するモーラ拍と呼ばれるリズム構造が存在することから、グルーヴ抽出する作業に必要な全てのリズム認識型を持たない場合が多いからです。

この問題に対処する為に、ここでは譜面上でネイティブ話者が無意識のうちに行っている拍以下の音価に対しての音符の割り当てまで厳密に指定するという手法を利用します。

この手法をここでは表記法音韻厳密化と呼びます。

ここでは音韻厳密化の深度を7つのリズム認識型を元に7つのレベルに分けて考えます。

表記法音韻厳密化レベル

- レベル0: 頭子音最小化原則表記法

- レベル1: 音節核の等時性表記法

- レベル2: 頭子音最大化原則表記法

- レベル3: 核音節の等時性表記法

- レベル4: 頭音節最大化原則表記法

- レベル5: 韻律的核音節の等時性表記法

- レベル6: 頭韻律最大化原則表記法

この7つのリズム認識型を考慮した上で譜割りに反映します。

| レベル | 頭子音最小化原則 |

音節核の等時性 |

頭子音最大化原則 |

核音節の等時性 |

頭音節最大化原則 |

韻律的核音節の等時性 |

頭韻律最大化原則 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0 | ✅️ | - | - | - | - | - | - |

| 1 | - | ✅️ | - | - | - | - | - |

| 2 | - | ✅️ | ✅️ | - | - | - | - |

| 3 | - | ✅️ | ✅️ | ✅️ | - | - | - |

| 4 | - | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | - | - |

| 5 | - | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | - |

| 6 | - | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ |

レベル0 頭子音最小化原則 表記法音韻厳密化

単純に先頭から音韻を順番に割り当てたものです。これは抽象的な表記法音韻厳密化であり、厳密化は行われません。見方を変えると 頭子音最小化原則 に対して厳密化を行ったものと見ることもできます。

モーラ拍リズムを持つ言語である日本語話者が英語・ドイツ語・ロシア語などのストレス拍リズム言語で書かれた歌詞の歌を歌おうとしたり、スペイン語フランス語ギリシャ語などのシラブル拍リズム言語で書かれた歌詞の歌を歌おうとすると、日本語のモーラ拍リズムのリズム解釈が表出することによって、リズム解釈に間違いが生じます。この間違ったリズム解釈を譜面化したものといえます。

この譜面は、モーラ拍リズムの頭合わせリズム認識型が発動した状態を模式的に表現しているものです。

日本語などのモーラ拍リズムの言語を話す人は、しばしばこの模式図のように子音を強拍の打点よりも後に発音します。

レベル1 音節核の等時性 表記法音韻厳密化

モーラ拍リズムを母国語とする人が最初に直面する問題は、音節核の等時性リズム認識型を持たないことにより、子音の位置を強拍よりも前に発音できないことです。

この問題を解決する為に専用の練習方法が必要です。以下の譜は、シラブル拍リズムの音節核の等時性リズム認識方が発動した状態を模式的に表しています。

この様にシラブル拍リズム言語を話す人々は、子音を弱拍位置で発音する習慣を持っています。

レベル2 音節核の等時性及び頭子音最大化原則 表記法音韻厳密化

シラブル拍リズム言語は更に頭子音最大化原則リズム認識型を持っており、子音を弱拍位置で発音するだけでなく、その直前の末子音を全て可能な限りまとめて発音する習慣を持っています。

次の譜は、シラブル拍リズム言語に於いて、末子音が頭子音にまとめられて発音される様子を模式的に表したものです。

拡大表示

レベル3 音節核の等時性、頭子音最大化原則 及び 頭音節最大化原則 表記法音韻厳密化

0

1

2

3

レベル3 音節核の等時性、頭子音最大化原則 及び 頭音節最大化原則 表記法音韻厳密化

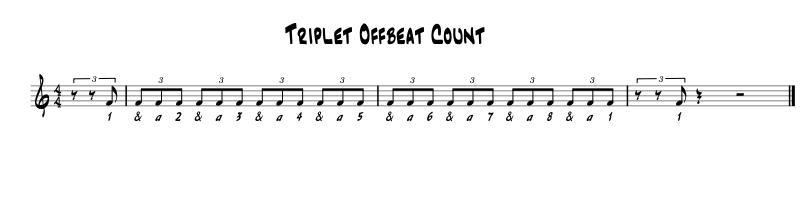

三連符オフビートカウントの発音

- 1 & A

- 2 & A

- 3 & A

- 4 & A

- 5 & A

- 6 & A

- 7 & A

- 8 & A

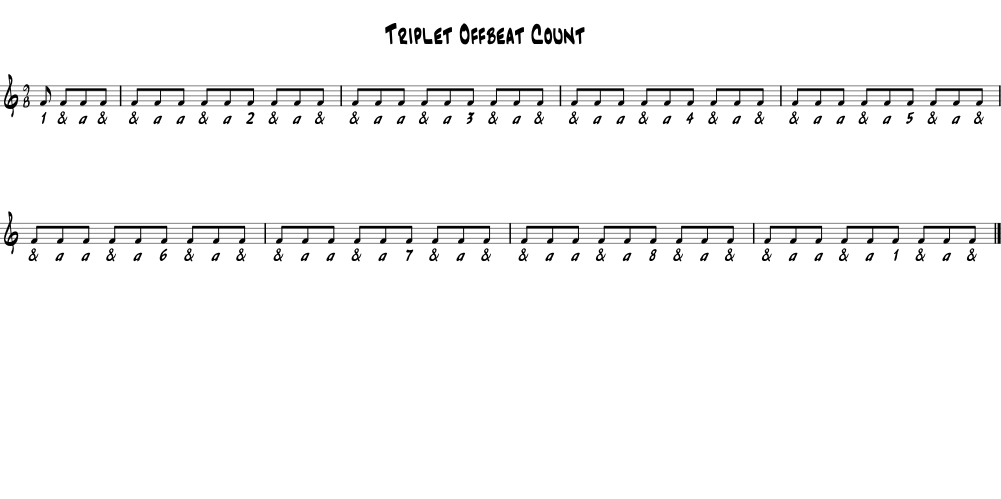

九連符オフビートカウントの発音

九連符オフビートカウントとは、三連符オフビートカウントを 3ⁿ 理論にしたがって三連符で二重の弱拍先行を構築したものです。 次の様に1拍3連符を先頭の音を変えながら3回読むことで9を表現します。

| 1 | & | a |

|---|---|---|

| & | & | a |

| a | & | a |

このように「横に読んでも」 1 & a 「縦に読んでも」 1 & a になっています。

これを8拍単位で数えると次のようになります。

| 1 | & | a |

|---|---|---|

| & | & | a |

| a | & | a |

| 2 | & | a |

|---|---|---|

| & | & | a |

| a | & | a |

| 3 | & | a |

|---|---|---|

| & | & | a |

| a | & | a |

| 4 | & | a |

|---|---|---|

| & | & | a |

| a | & | a |

| 5 | & | a |

|---|---|---|

| & | & | a |

| a | & | a |

| 6 | & | a |

|---|---|---|

| & | & | a |

| a | & | a |

| 7 | & | a |

|---|---|---|

| & | & | a |

| a | & | a |

| 8 | & | a |

|---|---|---|

| & | & | a |

| a | & | a |

| 1 | & | a |

|---|---|---|

| & | & | a |

| a | & | a |

目次