多層弱拍基軸律動 理論とは

拍には強拍と弱拍の2種類があることを見ていきます。そして強拍は必ずしも先に現れるわけではなく、しばしば弱拍が先に演奏されることを見ていきます。次に弱拍・強拍は、4分音符だけではなく全ての音価の音符に存在することを見てみます。各音価の強拍弱拍は、結果的に弱拍に多層構造を生み出します。この弱拍の多層構造に弱拍先行が加わると、リズムが頭合わせ構造から尻合わせ構造へと移行することを見てみます。

強拍弱拍とは

1拍だけではリズムは生まれない

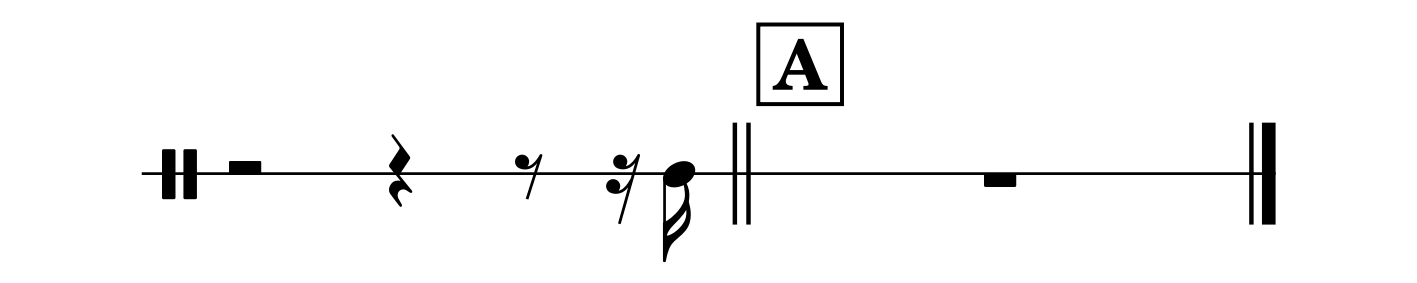

もしもそこに拍が一つしか存在しなければ、それはリズムとして成立しません。なぜなら、リズムという時間的な構造は、対比の上に成立する感覚だからです。次の例を見てみます。

リズムには最低二音が必要。一音しかなければそれはリズムとして成立しない。二音あればそこに弱拍と強拍が成立する。それを聴く人はどちらが弱拍かでどちらが強拍かを判定する必要に迫られる。この限られた時間内での判断の必要性がリズムの緊張感の源に存在する。#オフビートで思考する語学 pic.twitter.com/1QiPtCFGzg

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) July 13, 2025

波が打ち寄せては引いていく ─── この時に波は「打ち寄せる」「引いていく」の2つの対比的関係性があります。波は打ち寄せる一方では成立せず、引いていく一方でも成立しません。 日は静かに昇り沈んでいく ─── 日は昇る一方でも沈む一方でも成立しません。

拍が一つしか存在しなければ、そこにリズムは成立しません。何故ならば、リズムという時間的構造は、対比的な関係性の上に成立する感覚だからです。 対比が成立する為に、少なくとも二つの拍が存在する必要があります。そしてその2つの間に相対的な機能差(強拍と弱拍)が生じたとき、初めて私達はそこにリズムという時間的構造を認識します。すなわち、リズムとは単なる『一音の繰り返し』ではなく『関係性の知覚』によって生まれるものなのです。この現象をここでは「リズムの二項対立性」と呼びます。『リズムの二項対立性』は、リズムに意味的・構造的役割を持たせるための最小構成単位 だと考えられます。

このリズムの二項対立性を概念化したものが弱拍/強拍と言えます。

1拍だけでは弱拍/強拍は生まれない

よってそこに拍が一拍しかなければ、それは強拍か弱拍か判別出来ず、強拍/弱拍の関係が成立しません。 つまり強拍と弱拍は、そこに2つの音があって初めて成立する相対的な関係といえます。 ─── このことをここでは 弱強二拍単位説 と呼びます。この弱強二拍単位説は、ジャズやファンクなどの音楽で特徴的なバックビートを説明する時の重要なキーワードとなります。

モーラ拍リズム言語(日本語)を母国語とする人は、言語の発音構造上1モーラに1拍しか持たないという制約を持っています。つまりモーラ拍リズムの言語にはリズムが存在しません。

日本のリズムには1拍しかない。強拍弱拍が成立する為には2拍必要だが日本語は1拍しか持たないので強拍弱拍という概念自体が存在しない ── 日本文化には動きのない美しさ…雅楽の笙(しょう)の様に無限に続く様な世界観がある。#オフビートで思考する語学 pic.twitter.com/wJklGwmWN3

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) July 23, 2025

ストレス拍リズム言語・シラブル拍リズム言語の音楽を演奏する人々は、そこに1拍しかないかのように演奏していても、心の中でその拍を無意識のうちに分割して2拍として演奏しています。つまり1拍しかなくてもその拍を弱拍として認識したり、或いは1拍しかなくてもその前に弱拍の休符があると認識していたりします。これが弱強二拍単位説です。

モーラ拍リズム言語を母国語とする人は、言語認識の制約上 弱強二拍単位説 を認識出来ないという盲点を持っています。

弱拍/強拍はリズムの本質

このように、リズムの二項対立性は、時間の中で「対比」を成立させるための最小単位として機能します。その機能を象徴する表現が強拍/弱拍の関係です。つまり強拍と弱拍とは、単なる音量の強弱差を表すものではなく、リズムという構造そのものを成り立たせる基盤的な関係性そのものなのです。

リズムを私たちが知覚するということは、即ち「どこを主と捉え、どこを副と捉えるか」を一定時間内で判断するプロセスを経ています。この判断のプロセス ── つまり、拍の間に構造的な意味差を見出す知覚作用──こそが、リズムの本質に他なりません。

したがって、強拍/弱拍の構造は、リズムの外側に付与される装飾的な性質ではなく、リズムがリズムとして成立するために不可欠な内在的構造であると捉えるべきです。この視点に立てば、「強拍/弱拍」は単なる演奏上の指示や感覚的強弱ではなく、時間構造を意味的に分節化するための認知的メカニズムであり、結果として リズムの意味が生まれます。

故に ── 強拍/弱拍とは、リズムそのものの本質的構造といえます。

弱が起で強が結

日は昇り沈む ─── これを弱拍/強拍で表すとどちらが弱拍でどちらが強拍でしょうか。きっと強拍で日が昇り、弱拍で日が沈む …とお考えになったと思われます。この順序の認識は、その人が母国語として話す言語の認識に大きく影響を受けます。特に日本語のようなモーラ拍リズム言語を母国語として話す人は、それ以外の言語を話す人々の認識と大きな違いを持っています。この認識の違いを説明することがこの本の大きな目標の一つでもあります。

モーラ拍リズム以外の言語を母国語とする人々はしばしば逆の認識を持っています。つまり、しばしばシラブル拍言語・ストレス拍言語話者は「弱拍で日が昇り、強拍で日が沈む」と認識しています。 「波は打ち寄せては引いていく」もしばしば同様に「弱拍で波が打ち寄せて、強拍で波が引いていく」と認識しています。

弱拍は英語でしばしば「アップビート」と呼ばれることがあります。これは指揮者の指揮棒になぞらえた表現です。指揮者は壇上で指揮するにあたって弱拍で指揮棒を振り上げ、強拍で指揮棒を振り下ろすでしょう。この動きになぞらえて、弱拍は英語で「アップビート」と呼ばれるのです。モーラ拍リズム言語である日本語を母国語とする人では、しばしばこの認識は逆になります。つまり、強拍で指揮棒を振り上げ、弱拍で指揮棒を振り下ろす…と認識するでしょう。

このモーラ拍リズム言語の順序認識が逆転するメカニズムを

弱拍と強拍の定義

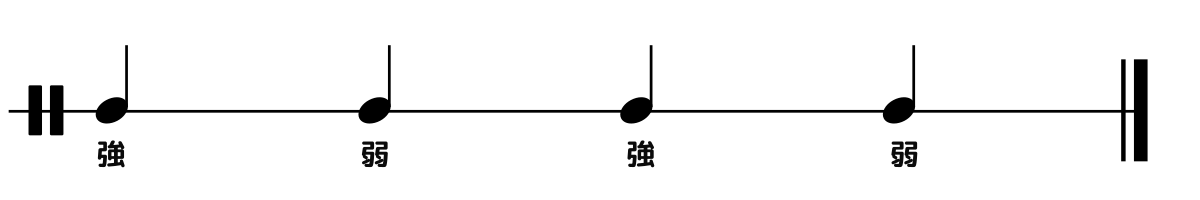

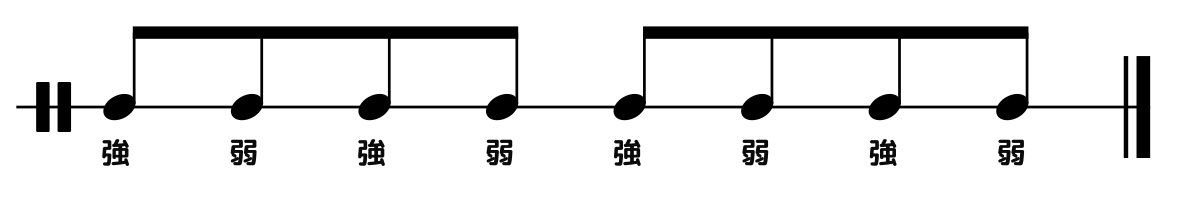

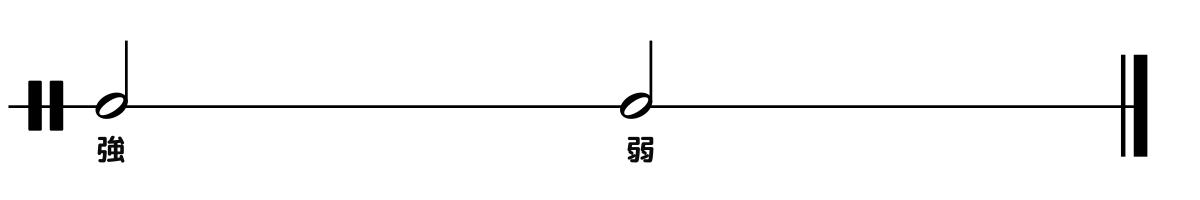

強拍 と 弱拍 の定義を振り返ってみます。音符が2つ以上あった時に小節上に現れる奇数番目の音符を強拍と、そして小節上に現れる偶数番目の音符を弱拍と呼びます。

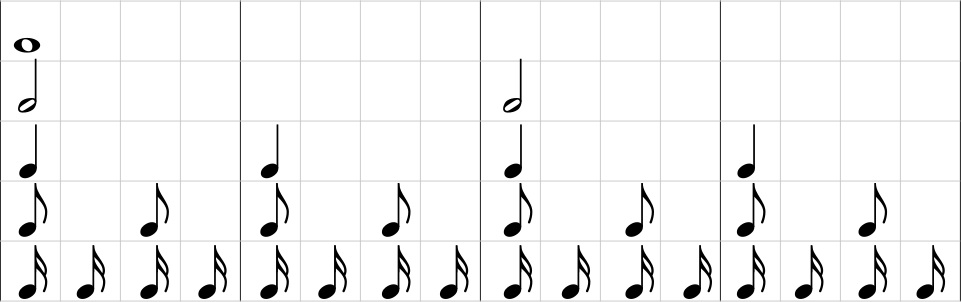

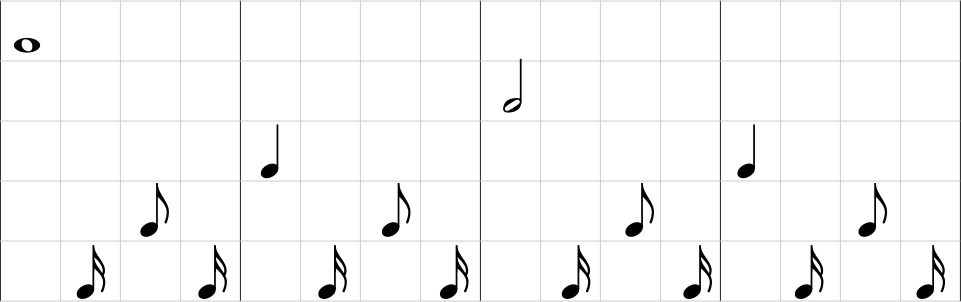

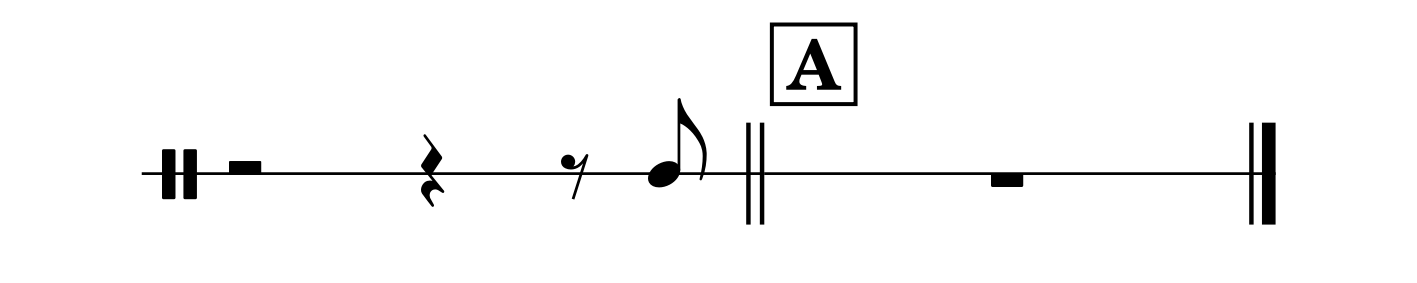

各音価にそれぞれ強拍と弱拍があります。

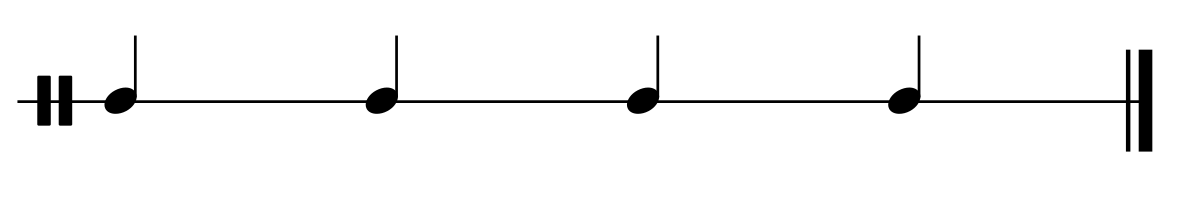

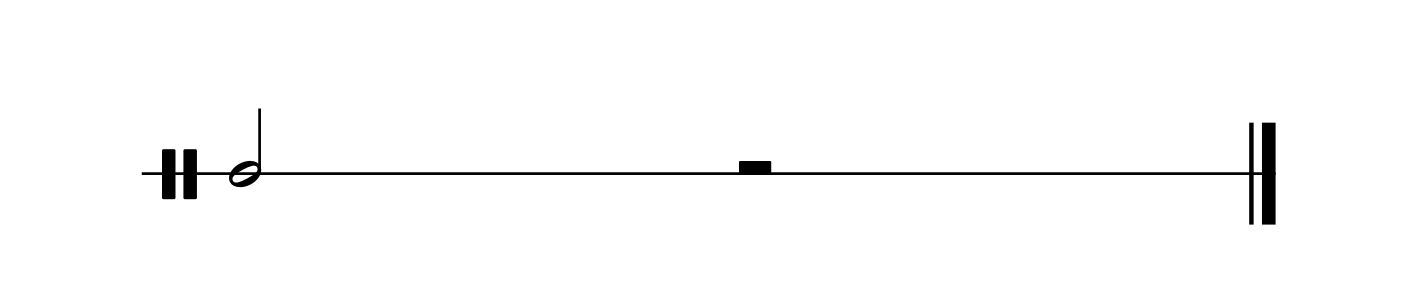

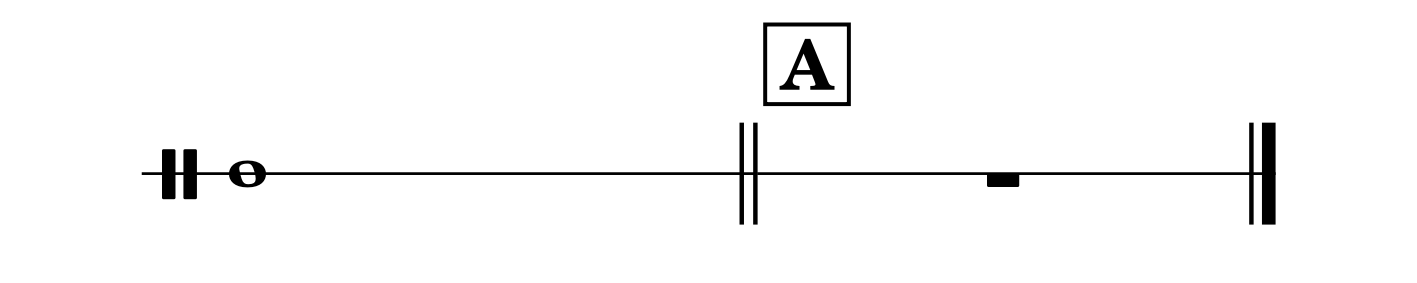

例えば強拍弱拍を四分音符の上で見てみると次のようになります。

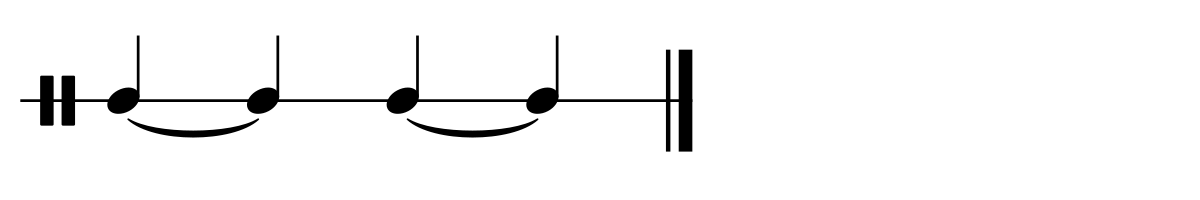

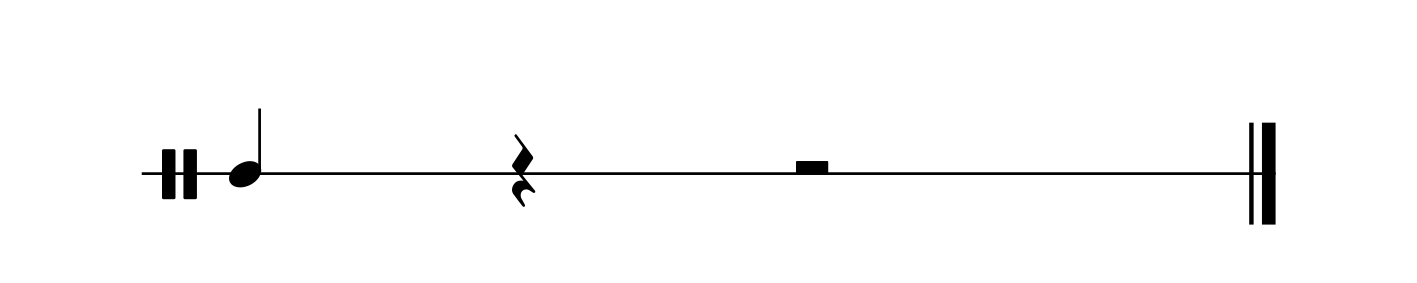

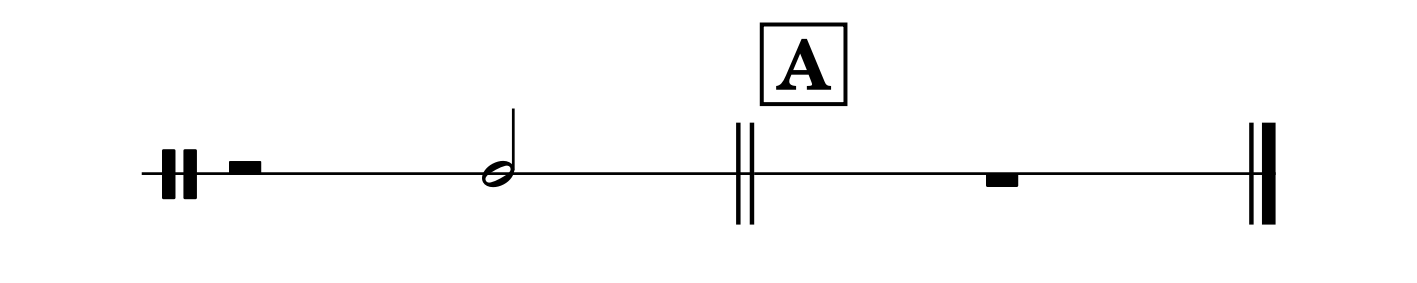

強拍弱拍を八分音符の上で見てみると次のようになります。

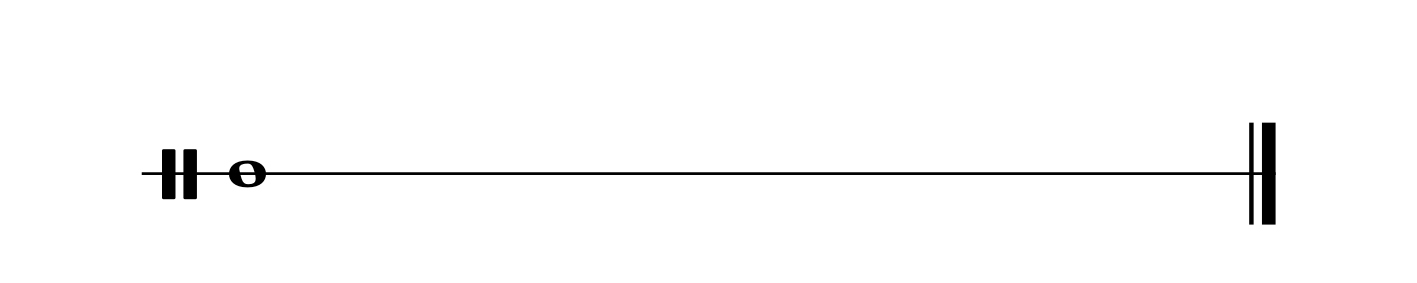

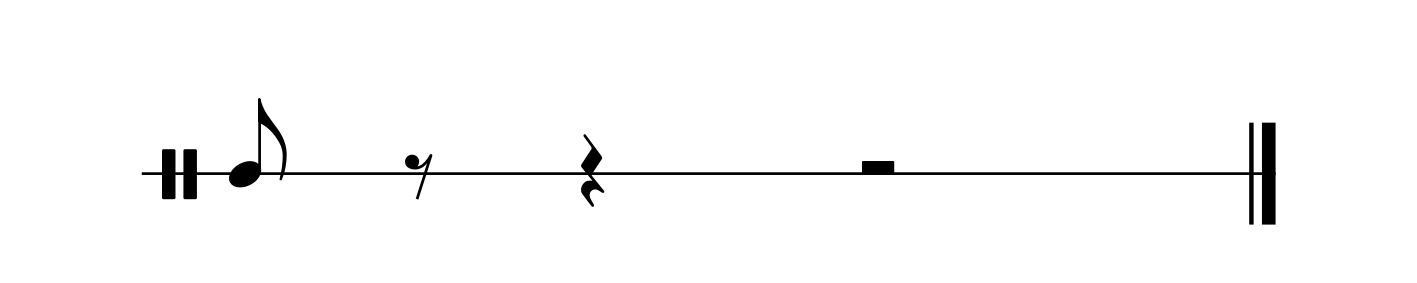

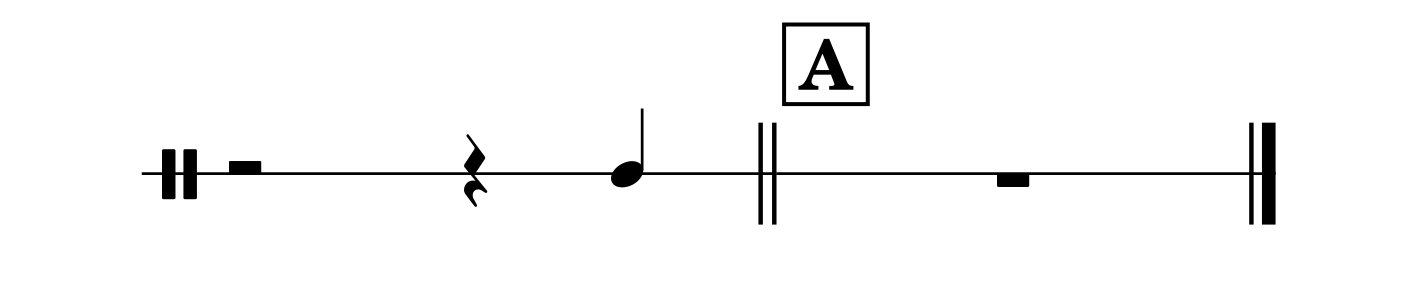

強拍弱拍を二分音符の上で見てみると次のようになります。

多層拍とは

弱拍は強拍を分割する

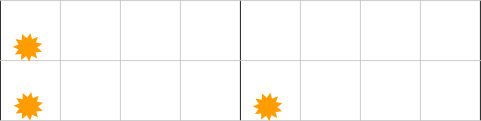

2分音符と2つの4分音符を例にとって考えてみます。

この図では、橙色の星印が打音(アタック)を表しています。赤色の線が持続音(サスティン)を表しています。2分音符と4分音符の違いの本質は音符の長さですが、このことを改めて考えてみると、音の長さと打点と打点の距離という2つの要素がそこにあることがわかります。

ここで打点だけに注目して考えて見ると、四分音符の強拍の打点位置は、2分音符の打点位置と同じことがわかります。

打音(アタック音)だけを考えると、4分音符の強拍を演奏することと2分音符を演奏することは全く同じことと言えます。逆に弱拍こそが2分音符との違いを際立たせている4分音符の特徴であり最も4分音符らしさを持った拍ということが言えます。

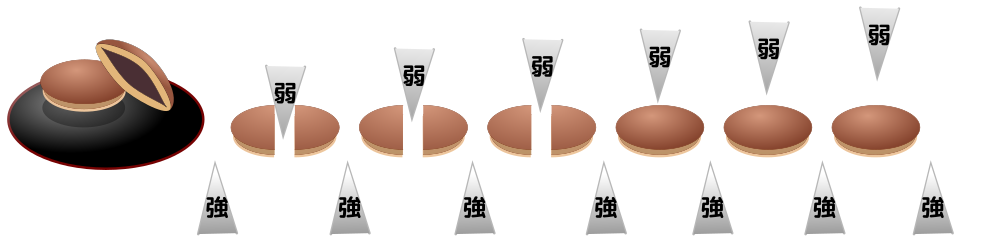

もしもこれをどら焼きに例えるならば、どら焼きが2分音符で弱拍が4分音符といえます。

強拍は拍と拍の境目と言えます。そして弱拍は、その拍の中央にあります。つまり弱拍は、その音価の拍を分割します。

同じことが四分音符と8分音符にも言えます。

ここで打点だけに注目して考えて見ると、8分音符の強拍の打点位置は、四分音符の打点位置と同じことがわかります。

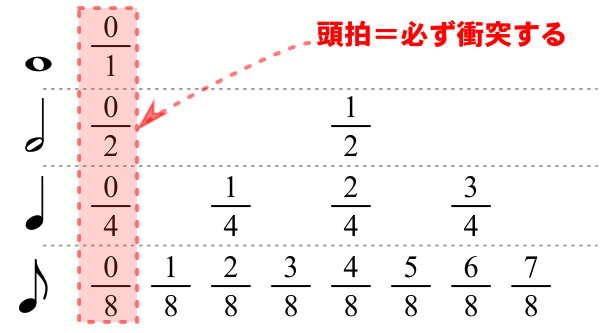

このことは、全ての音価の音符についていえます。

- 2分音符の強拍は、全音符

- 4分音符の強拍は、2分音符

- 8分音符の強拍は、4分音符だ。

- 16分音符の強拍は、8分音符だ。

- 32分音符の強拍は、16分音符だ。

- ...(続く)

このことを図で見てみます。

つまり 全ての音価の音符の強拍は必ず、その音価の倍の長さの音符と衝突する ということがわかります。

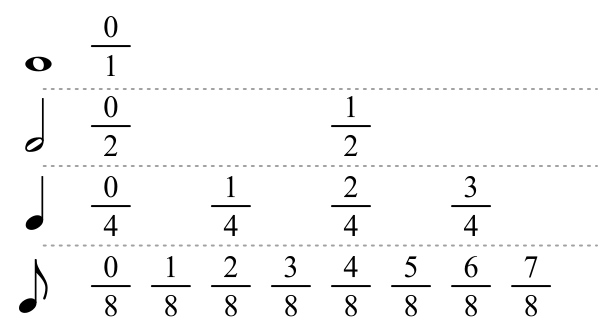

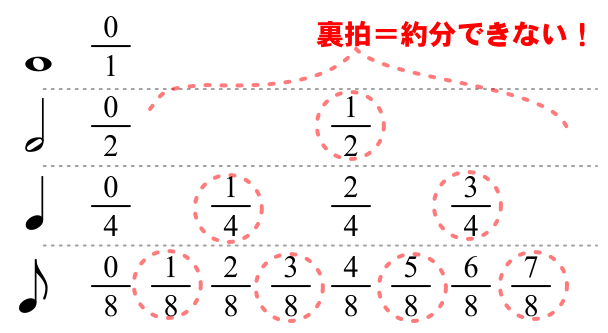

強拍弱拍は分数で表すことが出来る

音符の位置は、小節を一定の比率で分割したものなので、分数で小節先頭からの距離として表せるでしょう。 楽典では小節先頭拍を1拍目として数える序数を使って説明されていますが、ここでは数学の数直線のように基数を使って先頭の拍を0拍目として並べてみましょう。

ここから興味深い法則を見つけることが出来ます。

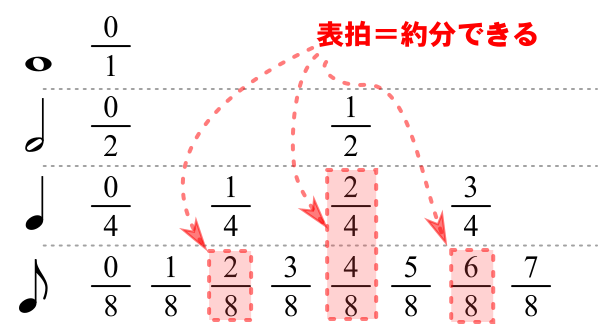

強拍は約分できる

この各音符列上で左から数えて偶数番目(0個目・2個目・4個目・・・)の音符が強拍になります。そして奇数番目(1個目・3個目・5個目・・・)が弱拍になります。 すると全ての強拍は約分できることがわかります。

弱拍は約分できない

更に全ての弱拍は、約分できない分数=既約分数になっていることがわかります。

分数は1つの数を表すに当たって複数通りの書き方がありますが、2/8 や 2/4などの分数は約分できます。つまり他の小さな数の組み合わせで表現することができます。

強拍弱拍の最適化

つまり強拍とは約分できる分数で表される地点にある拍のことです。ある音価(ある分母)の強拍は、必ずその分母の最大公約数で約分された数字を分母として持つ音価の音符の弱拍が存在します。そしてその音価が音楽中で最小の音価でない限り、必ず他の音価(分母)を持った拍=強拍が存在します。 つまりある音楽の中で、ある音価で強拍に置かれた音は、必ず他の音価で強拍または弱拍に置かれた音と重複します。

ある強拍を最も大きな音価での弱拍として再解釈することをここでは強拍弱拍の最適化と呼びます。

先頭拍は必ず強拍だがより大きい音価で約分され弱拍になる

また小節の先頭の拍は全ての音価で必ず強拍となることがわかります。

しかし小節先頭の拍は強拍だからといって、弱拍が存在しない訳ではありません。この場合も前述の強拍弱拍の最適化を行うことで弱拍として解釈することが出来ます。 例えば、もしこの小節が2つあったら全音も2つあることになります。つまり2つ目の全音が弱拍となります。この様に繰り返しを前提に考えた場合、全ての強拍には対応すべき大きな音価の弱拍があることになります。

強拍弱拍最適化と尻合わせ

この考え方は結果として、音楽を聞く時に常に前方にさかのぼってリズムを解釈しなおす習慣を生み出します。 作曲する時に、最後に解決すべき強拍位置を最初に決め、そこから遡る様に弱拍の位置を設定していく様に考える様になります。 また音楽を聞いている時でも、最初に聴いた拍が弱拍であることを前提にして、その拍がどの音価の弱拍だったのかを推測しながら解釈する様になります。 ─── このことを 尻合わせ と呼びます。 このことに関しては後に詳細を見ていきます。

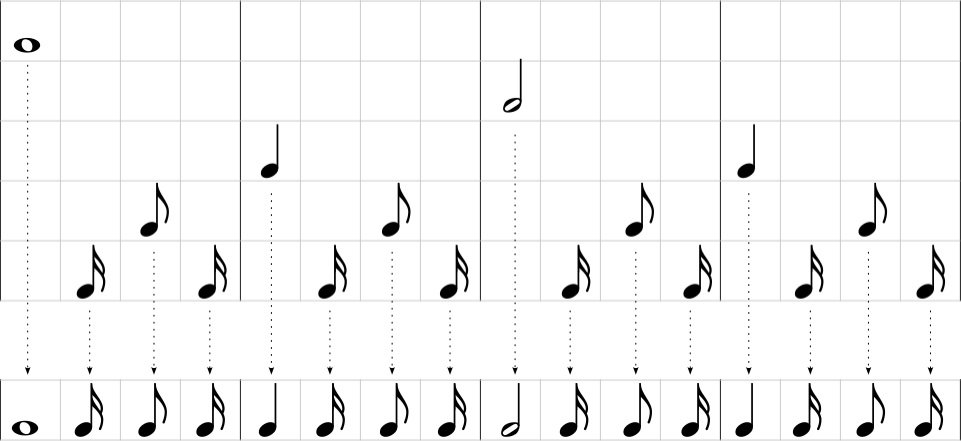

強拍は存在せず全ての拍は弱拍である

以上の様に考え進めると、ある音価の強拍は、必ずその音価より大きい音価の弱拍に相当していることがわかります。つまり全ての音価で弱拍だけを演奏すると全ての拍がお互いに衝突を回避しあって入れ違いの位置に配置されることがわかります。このことをグラフを使って見てみましょう。

弱拍の多層性

この時、各音価(4分音符、8分音符、16分音符…/ 2分音符・全音符・2全音符…)の弱拍の集合をここでは 拍の層 と呼びます。

ジャズでは、しばしば全ての拍は弱拍だという認識を持った演奏者同士で即興演奏を行います。 この時に、ある演奏者Aが2分音符だけを演奏した場合は、もう一方の演奏者Bが4分音符だけを演奏したり、突然Aが予告なく4分音符に入れ替えて演奏したらBが咄嗟に2分音符に切り替えて演奏したりする、臨機応変な対応を楽しむ習慣があります。

異なる拍の層に切り替えることをここでは 拍の層の乗り換え と呼びます。

弱拍中心のリズム

弱拍だけを演奏する

ジャズなどの即興演奏中のひとつのテクニックとして、それぞれ各パートが弱拍しか演奏しないという制約と共に演奏する方法があります。例えばロックスタイルのバンド演奏で、ベースギターが4分音符弱拍を演奏し、ギターが8分音符弱拍を演奏し、ドラムスのハイハットが16分音符弱拍を演奏し、キーボードが全音符弱拍を演奏する ─── というように、各音価の弱拍を異なる楽器で演奏します。すると強拍がひとつもないので各楽器が必ず重ならずに音が演奏され、音が際立った様に聴き取りやすくなります。このテクニックを使うとバンド全体の音量が上がった様にすら感じます。しかし実際には全体の音量は下がっており、耳の痛さが減るという効果があります。

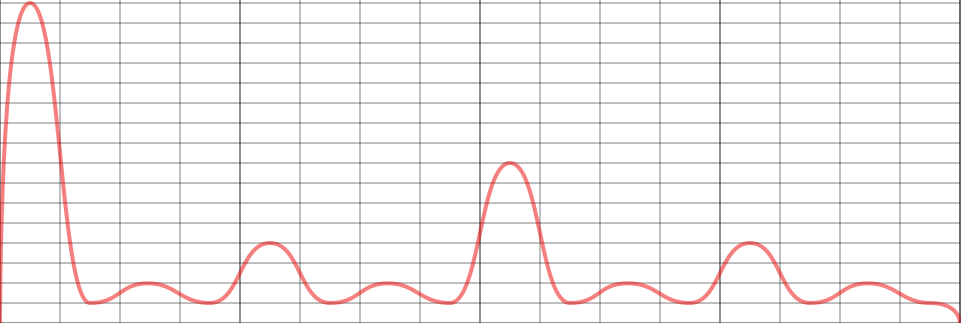

次のグラフは、弱拍基軸演奏テクニックを使わずに、強拍と弱拍を全て演奏した場合のグラフです。

この様に強拍が重なりあってしまうことによってアンサンブルの瞬間音量が上がってしまうことがわかります。この音の重なりは音の濁りの原因となります。また加えて、各演奏者が演奏中に各自の自音がはっきり聞こえなくなる原因となり、無意識の内に更に音量を上げて演奏するようになり、聴者の耳が痛くなりやすくなる原因となります。

音楽のスピード感の多寡は拍の分割数(サブディヴィジョン)の細かさにあります。音が重なる部分は必ず、より大きな音価の強拍の位置にある為、拍が重なれば重なるほど、最小の分割拍(サブディヴィジョン)よりも大きな音価の強拍が強調される結果となります。これは音楽のスピード感を損なう最も大きな原因となります。

こうならないようにする為には、強拍を演奏せず弱拍だけを演奏するようにすることです。次の図は、弱拍のみを演奏した場合のグラフです。

全ての音価で拍が重ならず単音で鳴っています。重なりがないので全ての拍で一定の音量で抑えられています。この様に各拍が重ならずに分離していると、各パートの楽器音が大きくてもそれぞれの音が分離して聞き取りやすくなります。自音が聞こえず無意識の内に音量が上がるということがなくなり、音の濁りを減らすことができます。

弱拍の有用性

強拍の演奏を控えることにより拍が重ならなくなることを見てきました。拍が重ならないことのメリットをまとめてみましょう。

- 音の重なりは分割数の細かさ(スピード感)を表現する妨げとなる。

- バンド全体の音量が下がり楽器ごとの音量バランスがよくなる。

- 演奏中の平均音量が下がりバンド全体のダイナミクスレンジが大きくなる=意図的に音を重ねた時の音量変化の落差が大きくなり、演奏にメリハリがつく。

- タイミング変化による拍のニュアンスを表現しやすくなる。拍のタイミングをずらしても音が衝突しない。

- バンド内での音の分離がよくなる。メロディーを弾いた時の一音一音がはっきり聞こえるようになりトーンの微妙な変化がリスナに聞こえやすくなる。

弱拍と強拍には交互という概念が含まれている

強拍と弱拍は『交互』という概念を含んでいます。Aさんが強拍を叩いていたらBさんは弱拍を叩く。そしてBさんが強拍を叩いていたらAさんは弱拍を叩く。この様に協力し合って交互に拍を叩くことで二倍の音価を演奏する事が出来ます。この様に複数人数で交互に手を叩くことで細かな音価を演奏することを本書では協力グルーヴと呼びます。

協力グルーヴは、ストレス拍リズム言語、シラブル拍リズム言語を母国語とする人々にとって日常的な習慣であり、ほとんどの人はその存在すら意識していません。協力グルーヴは言語自体が持っているリズム概念に交互に叩くという基本的感覚が含まれているからです。

しかしモーラ拍リズム(日本語)を母国語とする人々にとって協力グルーヴは馴染のない習慣です。何故ならばモーラ拍リズムには末子音がないことから

言語リズム感覚上の同時と交互という対立概念が、モーラ拍リズム(日本語)とそれ以外のストレス拍リズム(英語)とシラブル拍リズム(フランス語)の間に、横たわっているのです。

この同時と交互というリズム感覚の切り替えは、非常に難しい事がわかっています。原理的に全く違う数学的性質がそこに存在します。既に切り替えが出来る人でも、何かの拍子に切り替え間違ったり混乱して切り替えられなくなったりすることがあります ─── むしろ日常茶飯事です。ネイティブ言語として英語と日本語の両方を習得した人であっても、どちらかの言語に強い訛りを残しすことは決して稀ではありません。ネイティブではなく後天的に学習して身につけた場合であれば、なおさら高い困難を経過する必要があります。

日本語と英語のバイリンガルになるためには、この言語リズム感覚の切り替えが重要なキーワードとなります。

強拍弱拍の順序とは

もし音が次のように2回鳴ったとすると、その音符をどのように譜面に配置するでしょうか。

この様に2つの音が連続して並んでいるリズムをスコッチスナップと呼びます。一説では英語の元となったゲール語に起源があり、ゲール語由来の英語の主要単語にしばしば見られるリズムです。body billy money nitty gritty bitter dinner uncle Philip 等々 #オフビートで思考する語学 v2 pic.twitter.com/LXyKij07J6

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) June 26, 2025

この時、二通りの配置のしかたがあります。

【音が2つ鳴った時のリズムの前後関係の認識の違い】 モーラ拍リズム(日本語)リズム認識では強拍の後ろに弱拍が追随していると認識する。(第二版) #オフビートで思考する語学 pic.twitter.com/beMyPDhY7L

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) June 8, 2025

もしかするとこの配置が最も自然だと感じたかも知れません ─── しかし次の様に解釈することも可能です。

【音が2つ鳴った時のリズムの前後関係の認識の違い】 ストレス拍リズム(英語)のリズム認識では弱拍が強拍に先駆けているという順序認識になる。(第二版) #オフビートで思考する語学 pic.twitter.com/rPiPqopgN4

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) June 8, 2025

この様に解釈しても決して間違いではありません。

これは2つの音が鳴った時に、どちらが強拍で、どちらが弱拍と認識するかという問題にまとめられます。

強拍先行=強弱

【音が2つ鳴った時のリズムの前後関係の認識の違い】 モーラ拍リズム(日本語)リズム認識では強拍の後ろに弱拍が追随していると認識する。(第二版) #オフビートで思考する語学 pic.twitter.com/beMyPDhY7L

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) June 8, 2025

この様に解釈した時、これは弱拍が強拍の後ろに配置されていると見ることが出来ます。この場合の順序は『強弱』です。

弱拍先行=弱強

逆に

【音が2つ鳴った時のリズムの前後関係の認識の違い】 ストレス拍リズム(英語)のリズム認識では弱拍が強拍に先駆けているという順序認識になる。(第二版) #オフビートで思考する語学 pic.twitter.com/rPiPqopgN4

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) June 8, 2025

この様に解釈した場合、これは弱拍が強拍よりも前に配置されている見ることが出来ます。この場合の順序は『弱強』です。

弱起とは

ここまでに見てきた様に、拍には強拍と弱拍の2種類があります。強拍と弱拍は、小節のなかで必ず強弱、強弱という順序で並んでいます。しかし実際の音楽のなかでは強拍は必ずしも先に配置されている訳ではなく、弱拍が先に配置される形で音楽が構成されていることがあります。弱拍が先に配置されたリズムのことを弱起と呼びます。

弱起の重要性

この弱起の認識は、その人が母国語として話す言語に大きな影響を受けます。音楽を世界全体で見回してみると弱起が起こる頻度は非常に高いことに気付きます。音楽の種類によっては弱起の頻度は非常に高く、ほぼ毎回必弱起を演奏する場合もあります。弱起の頻度を更に踏み込んで調べてみると、実は逆に、日本だけが作曲や即興演奏で弱起をほとんど使わないということに気がつくでしょう。日本は音楽に弱起を使わないという非常に珍しい習慣を持っていることがわかります。 この習慣には理由があります ─── これは日本語が持っているモーラ拍リズムというリズム認識が引き起こす現象だからです。

多層弱拍基軸律動 と尻合わせ

弱拍には多層性があります。そして多層の拍の上で弱拍先行が起こると尻合わせ という非常に興味深いリズム上の現象が起こります。この尻合わせが、音楽グルーヴの正体です。この節ではまず多層性が何か、尻合わせとは何か、そして尻合わせが何故起こるのかそのメカニズムを見ていきます。

尻合わせと頭合わせ

モーラ拍リズムのリズム認識をここでは頭合わせと、そしてストレス拍リズムのリズム認識を尻合わせ と呼びます。

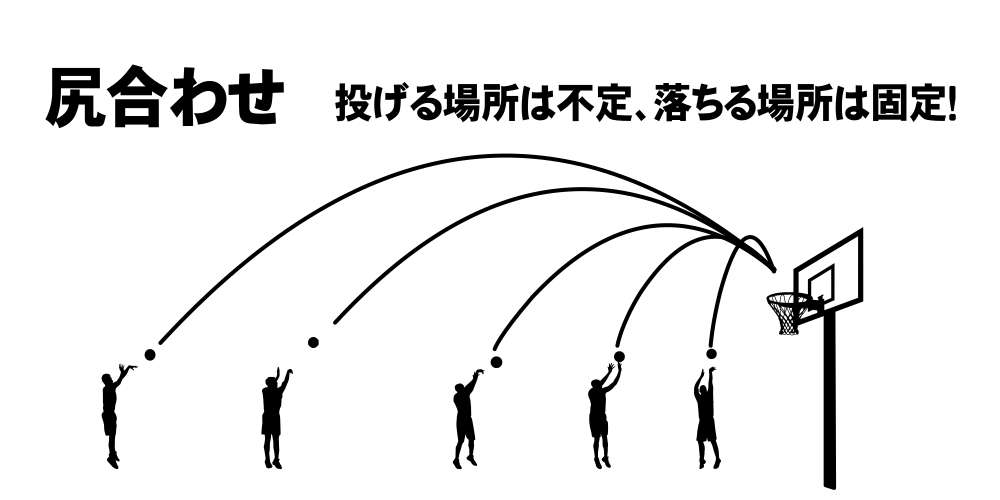

尻合わせ

海外の音楽・・・ジャズやR&B、ロックではしばしばメロディーの開始点がはっきり決まっておらず、メロディーは任意の地点から漠然と開始されます。開始点ははっきり決まっていませんが、終了地点は必ず決まっており、その地点で大きな音でアクセントを入れる手法がしばしば用いられます。このリズム構造をここでは 尻合わせ と呼びます。

尻合わせリズム構造では4分音符の演奏順序がしばしば1234ではなく2341という順序で演奏されます。この様に必ず最後が1になるようにメロディーが配置されます。16ビートの曲では8分音符で数えることが一般的ですが、この場合では23456781と同様に必ず1が最後になるようにメロディーが配置されます。

これがいわゆる グルーヴ の正体です。この尻合わせがあらゆる音価で同時に起こっているということがグルーヴというリズム現象の本質と言えます。

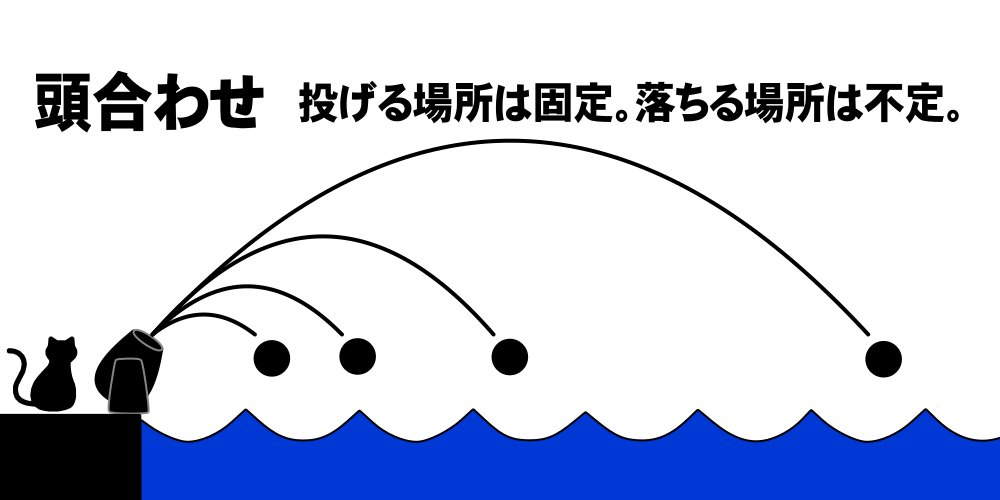

頭合わせ

中国の伝統音楽や、日本・イランなどモーラ拍言語を母国語とする国々の音楽では、しばしば繰り返しのなかでメロディーの開始地点がはっきりと決まっており、そこで大きな音でアクセントを入れる手法がしばしば用いられます。ほとんどの場合、終了地点ははっきり決まっておらず、メロディーは漠然と終わります。このリズム構造をここでは 頭合わせ と呼びます。

頭合わせリズム構造では、4分音符の演奏順序がしばしば123休という順序で演奏されます。この時4はしばしば演奏されずに休符が演奏されます。16ビートの曲では「123休456休」(123休を2回繰り返し)や「123456休休」(123休を2倍に延長)という様に123休を変形した形を保ちます。

多層拍構造での強拍先行

頭合わせ・尻合わせリズム構造が生まれることには、はっきりした理由があります。メロディーのリズム構造が頭合わせになるか尻合わせになるかは、リズムが弱拍先行であるか強拍先行であるかによって決まります。

以下で頭合わせ・尻合わせが起こるメカニズムを見ていきます。

次のように4分音符が1小節に4つあったとします。ここで音符を2個ずつのグループに分け、先に現れる方を強拍、後に現れる方を弱拍と定義します。

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

これに先頭から強拍弱拍を順番に割り当てていくと次のようになります。

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

同じ様に全ての音価に対して強拍弱拍を割り当てていくことが出来ます。 ここでは2分音符・4分音符8分音符・16分音符を対象に、割り当てて行きます。結果は次のようになります。

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 |

|---|---|---|

| 2分音符 | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 |

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

| 位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

| 位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 16分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

RMOP原則を適用し弱拍を前にする

前節で言語の音韻学の頭子音最大化原則(MOP=Maximize Onset Principle) が音楽上のリズムにも適用されるという

弱拍先行の基本

小節上の拍に対して弱拍先行が起こるとどうなるのかを簡単な例から順に見ていきます。

次のように4分音符があったとします。

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

これをRMOPを適用し、弱拍が前に来るという法則を使って再音節化(Resyllabification)すると次の様になります。

| 位置 | 4拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

このように4拍目が先に演奏されるようになり1234から4123という順序に変わりました。

このことを弱拍の先行と呼びます。

このことを譜面と音で確認してみましょう。

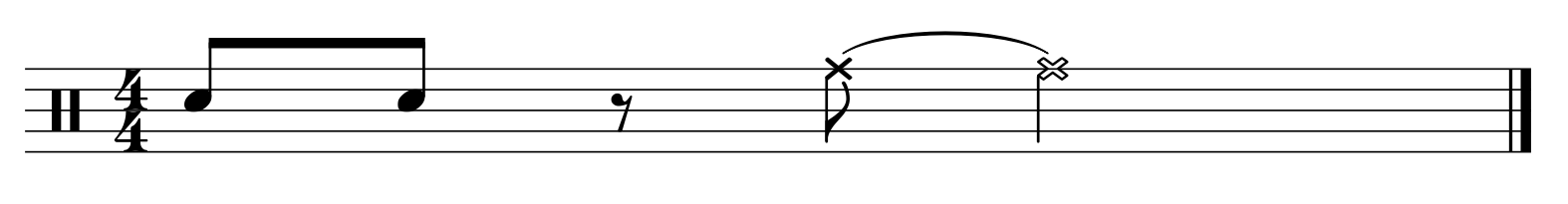

4分音符弱拍先行のない演奏

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

4分音符弱拍先行のある演奏

| 位置 | 4拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

まとめ

これが弱拍先行の基本です。 今後この弱拍先行という処理が、次々に他の音価へと波及していくことを見ていきます。

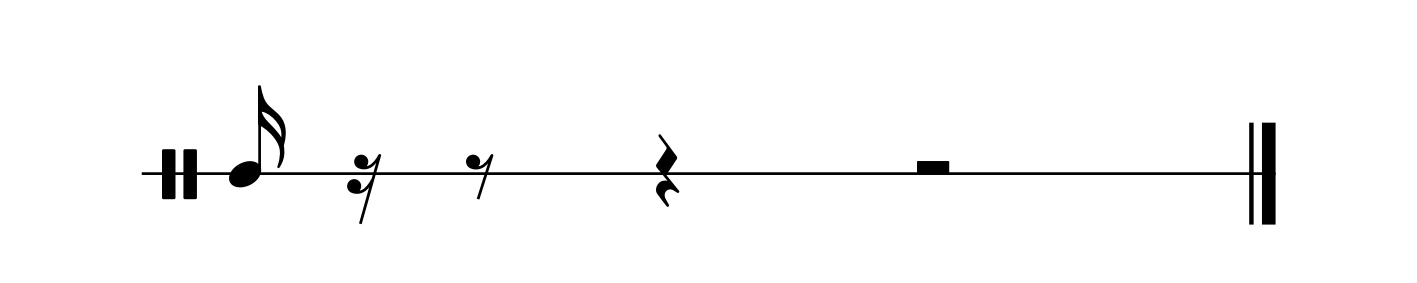

弱拍先行には複数の階層がある

前章では弱拍先行するリズムの例として4分音符に於いて弱拍が強拍よりも先に演奏される場合をグラフ化して俯瞰しました。この弱拍の先行は複数の音価の拍で同時に起こり ます。例えば2分音符で見てみましょう。

2分音符の場合

次のように2分音符があったとします。

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 |

|---|---|---|

| 2分音符 | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 |

先に述べた様に、2分音符も4分音符と同様に弱拍の先行が起こります。2分音符で弱拍先行が起こると次のようになります。

| 位置 | 2拍目 | 1拍目 |

|---|---|---|

| 2分音符 | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 |

この様に2分音符でも弱拍が先に演奏され、強拍がその後ろに演奏されるようになりました。弱拍の先行は8分音符16分音符などの他の全ての音価で同様に起こります。

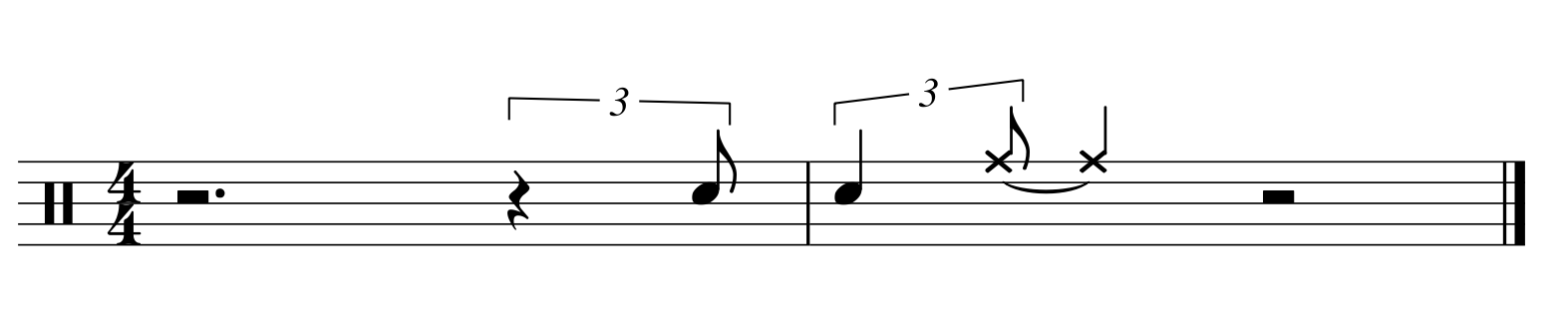

このことを譜面と音で確認してみましょう。

💡実例=2分音符弱拍先行なし

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 |

|---|---|---|

| 2分音符 | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 |

💡実例=2分音符弱拍先行あり

| 位置 | 2拍目 | 1拍目 |

|---|---|---|

| 2分音符 | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 |

そして弱拍の先行は常に複数の音価の上で同時に起こるのです。

4分音符の場合

前節で4分音符での弱拍先行のグラフを見ました。その4分音符弱拍先行のグラフの上にそれぞれの4分音符に対応する2分音符のグラフを重ねてみると興味深いことがわかるのです。

まず次のように4分音符がある状態をもう一度見てみます。

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

この4分音符が弱拍先行になると次の様になります。

| 位置 | 4拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

これで4分音符の弱拍が先行しました。

このことを譜面と音で確認してみましょう。

💡実例=4分音符弱拍先行なし

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

💡実例=4分音符弱拍先行あり

| 位置 | 4拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

4分音符での多層弱拍先行

しかし4分音符の弱拍先行だけでは、完全な横乗りリズムにはなりません。上に対応する2分音符のグラフを重ねてみると、2分音符で見たときには依然として強拍が先行していることがわかります。次のグラフを御覧下さい。

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 |

|---|---|---|

| 2分音符 | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 |

| 位置 | 4拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

4分音符で弱拍を倒置しても、2分音符で見ると依然として強拍が先になっていることがわかります ここで2分音符に関しても弱拍の倒置を起こしたらどうなるでしょうか。

| 位置 | 2拍目 | 1拍目 |

|---|---|---|

| 2分音符 | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 |

| 位置 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 1拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

4分音符の順番がまる一周回転した状態になりました。このリズムを2341リズムと呼びます。これがいわゆる横乗りリズムの世界の数の数え方です。横乗りリズムの世界では4分音符の順序が小節内を回転し完全に一周回って1が終了地点に来る状態になっています。

このことを譜面と音で確認してみましょう。

💡実例=弱拍先行→4分音符あり2分音符なし

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 |

|---|---|---|

| 2分音符 | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 |

| 位置 | 4拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

💡実例=弱拍先行→4分音符あり&2分音符あり

| 位置 | 2拍目 | 1拍目 |

|---|---|---|

| 2分音符 | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 |

| 位置 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 1拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

まとめ4分音符での尻合わせリズム

この様に、全ての音価で弱拍が先行すると結果として、全ての音価の音符の序数の列は、必ず1が最後に来る様に回転します。これが弱拍先行で尻合わせが構成されるメカニズムです。これが2341リズムが出来上がるメカニズムです。

1から始まるリズムは、弱拍が先行することにより、1で終わるリズムへと形を変えるのです。 この始まる場所が不定で1で終わるリズムのことを尻合わせリズムと呼びます。これに対して1で始まり終わりがないリズムのことを頭合わせリズムと呼びます。

- 1 〜 n の拍が存在した時

- 1 で始まり n で終わる順序で演奏される→ 頭合わせ

- 2 で始まり 1 で終わる順序で演奏される→ 尻合わせ

この様にすると2分音符4分音符だけでなく、全音符/2全音符を含む考えうる全ての音符でこの現象が起こります。次に8分音符で見てみましょう。

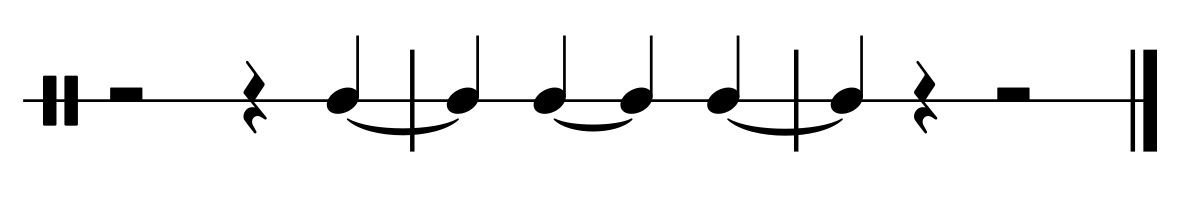

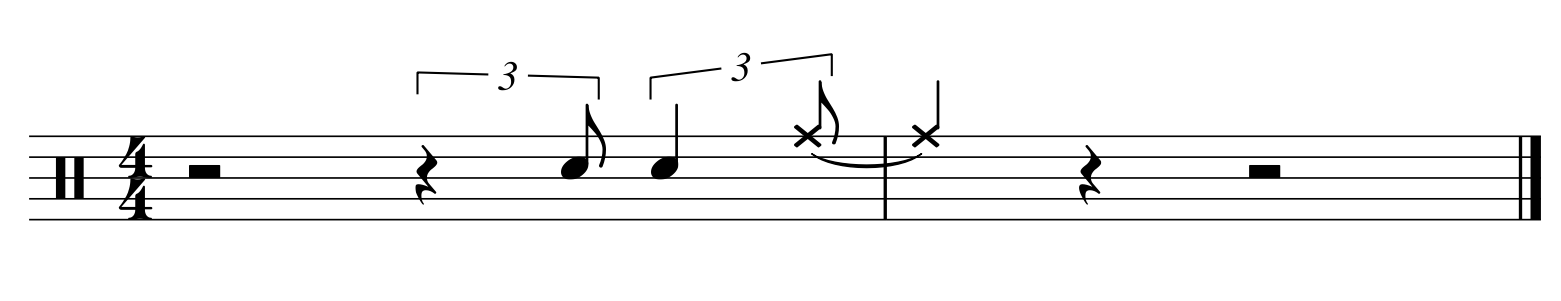

8分音符での多層弱拍先行

8分音符で弱拍先行を考えた場合も、4分音符で考えた場合と同様に、最小の音価で弱拍が先行すると

次のように8分音符が8つ並んでいる場合を考えてみます。

💡実例=弱拍先行→8分音符なし

8分音符の弱拍先行=なし

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) July 31, 2025

4分音符の弱拍先行=なし#グルーヴは弱拍が先 pic.twitter.com/ASYOxNChGr

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 | 6拍目 | 7拍目 | 8拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

これを8分音符の弱拍を先行する形に並べ替えてみます。すると以下の様になります。

💡実例=弱拍先行→8分音符あり

8分音符先行=あり #グルーヴは弱拍が先 pic.twitter.com/oHAMPjSVv9

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) August 1, 2025

| 位置 | 8拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 | 6拍目 | 7拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

これで弱拍が先行した形になりました。 しかし4分音符を重ねてみると違った様相が見えてきます。

💡実例=弱拍先行→8分音符あり4分音符なし

8分音符の弱拍先行=あり

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) July 31, 2025

4分音符の弱拍先行=なし#グルーヴは弱拍が先 pic.twitter.com/iiSAX6NKMm

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

| 位置 | 8拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 | 6拍目 | 7拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

こうしてみてみると、4分音符は依然として強拍先行になっていることがわかります。 つまり4分音符として見たときでも弱拍先行にしなければ、全ての音価で弱拍先行になっていないと言えます。 次に4分音符に関しても弱拍が先行する様に変えたものを見てみましょう。

💡実例=弱拍先行→8分音符あり4分音符あり

8分音符の弱拍先行=あり

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) July 31, 2025

4分音符の弱拍先行=あり#グルーヴは弱拍が先 pic.twitter.com/BFqRR2dANP

| 位置 | 4拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

| 位置 | 6拍目 | 7拍目 | 8拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

これで4分音符も弱拍先行になりました。しかしこれも再度2分音符を重ねると、実はこれもまだ強拍先行になっていることがわかります。

💡実例=弱拍先行→8分音符あり4分音符あり2分音符なし

8分音符先行=あり

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) August 1, 2025

4分音符先行=あり

2分音符先行=なし#グルーヴは弱拍が先 pic.twitter.com/Ls3K4Mrst3

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 |

|---|---|---|

| 2分音符 | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 |

| 位置 | 4拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

| 位置 | 6拍目 | 7拍目 | 8拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

ここで2分音符も先行するように並べ替えてみます。

💡実例=弱拍先行→8分音符あり4分音符あり2分音符あり

8分音符の弱拍先行=あり

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) July 31, 2025

4分音符の弱拍先行=あり

2分音符の弱拍先行=あり#グルーヴは弱拍が先 pic.twitter.com/DLIJh2aeHC

| 位置 | 2拍目 | 1拍目 |

|---|---|---|

| 2分音符 | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 |

| 位置 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 1拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

| 位置 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 | 6拍目 | 7拍目 | 8拍目 | 1拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

まとめ8分音符での尻合わせリズム

これで小節内の全ての音価が弱拍先行になりました。すると最初12345678と並んでいた8分音符が23456781という様に1が最後に来るように並び替わったことがわかります。 これが23456781リズムです。 これがいわゆる横乗りリズムの世界での8分音符の数え方です。この世界でも、8分音符の順番が小節中を回転し完全に一周回って1が終了地点に来る状態になったのです。

この様に、全ての音価で弱拍が先行すると結果として、全ての音価の音符の序数の列は、必ず1が最後に来る様に回転します。これが弱拍先行で尻合わせが構成されるメカニズムです。これが23456781リズムが出来上がるメカニズムです。

16分音符での多層弱拍先行

16分音符でも8分音符・4分音符・2分音符と全く同じ事が言えます。

💡実例=弱拍先行→ 全音価でなし

まず次の様に16分音符が並んでいた時を考えてみます。

16分音符先行=なし

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) August 1, 2025

8分音符先行=なし

4分音符先行=なし#グルーヴは弱拍が先 pic.twitter.com/FoCovKTkMf

| 位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 16分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

これを16分音符に注目しながら弱拍先行に並べ替えてみます。

💡実例=16分音符弱拍先行あり

16分音符先行=あり

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) August 1, 2025

8分音符先行=なし

4分音符先行=なし#グルーヴは弱拍が先 pic.twitter.com/aKsMKJEqCf

| 位置 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 16分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

💡実例=弱拍先行16分音符あり8分音符なし

しかしこの場合も16分音符よりも1層大きな音価である8分音符から見ると、同様に実はまだ8分音符では強拍先行になっていることがわかります。

16分音符先行=あり

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) August 1, 2025

8分音符先行=なし

4分音符先行=なし#グルーヴは弱拍が先 pic.twitter.com/aKsMKJEqCf

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 | 6拍目 | 7拍目 | 8拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

| 位置 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 16分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

💡実例=弱拍先行16分音符あり8分音符あり

これも4分音符でやった時と同じ様に、8分音符弱拍先行で並べ替えてみます。

16分音符先行=あり

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) August 1, 2025

8分音符先行=あり

4分音符先行=なし#グルーヴは弱拍が先 pic.twitter.com/PVU4PZNGTG

| 位置 | 8拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 | 6拍目 | 7拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

| 位置 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 16分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

💡実例=弱拍先行16分音符あり8分音符あり4分音符なし

これで8分音符・16分音符共に弱拍先行になりました。

しかしこれも4分音符の世界から見ると強拍先行になっていることがわかります。

16分音符先行=あり

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) August 1, 2025

8分音符先行=あり

4分音符先行=なし#グルーヴは弱拍が先 pic.twitter.com/PVU4PZNGTG

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

| 位置 | 8拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 | 6拍目 | 7拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

| 位置 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 16分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

💡実例=弱拍先行16分音符あり8分音符あり4分音符あり

8分音符16分音符で見た時に弱拍先行になっていても、4分音符では強拍先行になっていることがわかります。 そこで4分音符も弱拍先行として並べ替えてみます。

16分音符の弱拍先行=あり

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) July 31, 2025

8分音符の弱拍先行=あり

4分音符の弱拍先行=あり#グルーヴは弱拍が先 pic.twitter.com/Sn26EvIqtp

| 位置 | 4拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

| 位置 | 6拍目 | 7拍目 | 8拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

| 位置 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 16分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

💡実例=弱拍先行16分音符あり8分音符あり4分音符あり2分音符なし

これで4分音符も弱拍先行になりました。 しかしこれも今までと同様に2分音符で見ると依然として強拍先行になっていることがわかります。 次の表を見て下さい。

16分音符の弱拍先行=あり

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) July 31, 2025

8分音符の弱拍先行=あり

4分音符の弱拍先行=あり#グルーヴは弱拍が先 pic.twitter.com/Sn26EvIqtp

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 |

|---|---|---|

| 2分音符 | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 |

| 位置 | 4拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

| 位置 | 6拍目 | 7拍目 | 8拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

| 位置 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 16分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

💡実例=弱拍先行16分音符あり8分音符あり4分音符あり2分音符あり

2分音符も弱拍先行として並べ替えると以下の様になります。

※ 実験的に作った四重弱拍先行の実例

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) August 1, 2025

16分音符先行=あり

8分音符先行=あり

4分音符先行=あり

2分音符先行=あり#グルーヴは弱拍が先 pic.twitter.com/kq7hVkJznw

| 位置 | 2拍目 | 1拍目 |

|---|---|---|

| 2分音符 | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 |

| 位置 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 1拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

| 位置 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 | 6拍目 | 7拍目 | 8拍目 | 1拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

| 位置 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 16分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

まとめ16分音符での多層弱拍先行

これで小節内の全ての音価が弱拍先行になりました。すると最初に [ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ] のように並んでいた8分音符が [ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,1 ] という様に1が最後に来るように並び替わったことがわかります。 この様に、全ての音価で弱拍が先行すると結果として、全ての音価の音符の序数の列は、必ず1が最後に来る様に回転します。これが弱拍先行で尻合わせが構成されるメカニズムです。 これがいわゆる横乗りリズムの世界での16分音符の数え方です。この世界でも16分音符の順番が小節中を回転し完全に一周回って1が終了地点に来る状態になったのです。

尻合わせリズム構造とは

この様に、全ての音価で弱拍が先行すると結果として、全ての音価の音符の序数の列は、必ず1が最後に来る様に回転します。これが弱拍先行で尻合わせが構成されるメカニズムです。

これまで全ての音価で、強拍先行で1から始まっていたリズムが、弱拍先行に移行することで1で終わるリズムに変化することを見てきました。 この始まりがなく1で終わるリズムが尻合わせリズムです。これに対して1で始まり終わりがないリズムを 頭合わせリズムです。

- 1 〜 n の拍が存在した時

- 1 で始まり n で終わる順序で演奏される→ 頭合わせ

- 2 で始まり 1 で終わる順序で演奏される→ 尻合わせ

これまで 4分音符では2341リズム 、8分音符では 23456781リズム などという呼び方をしてきましたが、16分音符で 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1リズムと呼ぶのは長くて読みにくいという問題があります。

更に、このリズム構造は小節の長さだけあります。複数の小節にまたがることもあります。或いは譜面に書かれない細かな音符について起こることもあります。

なのでこの2で始まり1で終わる順序で演奏されるリズム構造のことを尻合わせリズム構造と呼びます。

弱拍が属する音価の判定

もしもリズムの拍に弱拍と強拍の2種類がなかったら、最初に聴こえた拍は必ず1種類しか存在しないため、何も判断する必要はありません。しかし分裂拍律動で構成される音楽では、拍は弱拍と強拍の2種類に区別されます。この時もし強拍と判定するならば、その可能性は1つしかありませんが、しかしその拍を弱拍と判定するなら、その弱拍はどの音価の弱拍なのかを区別して判定する必要があります。つまり音楽が弱拍を前提しているからこそ、その音楽を耳にする人は、一定時間内にその弱拍が属する音価を判定する必要が生じます。これがリズムの面白さの本質に横たわっています。

この時「当然強拍だろう」と感じる人々と、「当然弱拍だろう」と感じる人々の二通りが存在することが知られています。 何故「当然強拍だろう」と感じる人と、或いは「当然弱拍だろう」と感じる人に分かれるのか、その理由に関しては、その人の弱拍先行を当然と考える感覚が、その人が母語として話している言語の大きな影響を受けているからだということをこれまで見てきました。

ここでは感覚が分かれる理由ではなく、何故弱拍が先行する音楽の方が効果的に聴こえるのかを説明したいと思います。 米国音楽は何故世界的に受け入れられているのか ─── その理由はこれまで米国の覇権と結びつけて語られることが多かったのではないでしょうか。 何故音楽は米国発なのか。それは米国音楽のリズムが、シラブル拍よりも複雑なストレス拍に基づいているからであり、更に米国英語が、アフリカ・南米・アジアの各種言語の影響を受けて更に複雑化したことによって、言語自体が持つリズムの娯楽性能が高いからだということが、音韻学的な視点から説明できます。

何故リズムは面白いのか ─── このことをここではより詳細に考察してみます。

弱拍の音価を判定するアルゴリズム

前章で4分音符に対して弱拍と強拍が現れることを見ました。

次の図の様に1小節のなかに4つの4分音符があったとします。

この時、4分音符は、次の図の様に強拍と弱拍に分かれることを説明しました。

ここでひとつの大きな問題が生まれます。もしも拍に強拍と弱拍の2種類が存在するとしたら、音楽の中で唐突に聴こえたある「最初の拍」は、弱拍なのでしょうか、それとも強拍なのでしょうか。

もしも強拍が先行すると考えたとすると、その解釈は次のようになるでしょう。

もしも弱拍が先行すると考えたとすると、その解釈は次の様になるでしょう。

このように『強拍が先行するのが当然』と考える人が採譜した結果と『弱拍が先行するのが当然』と考える人が採譜した結果は、大きく異なります。

- 1.テンポのある曲では拍が1拍しかないということはありえない。

- 何故なら、拍が一拍しかなかった場合、それはリズムとして成立せずテンポも存在しないからである。

- → もしもテンポがある曲なら拍は、必ず二拍以上ある。

- → その二拍について、音価(長さ)は幾らで何番目の拍にあるのかを考える必要がある。

- → これが拍がニ拍ある場合の難しさの本質にある。

- → その二拍について、音価(長さ)は幾らで何番目の拍にあるのかを考える必要がある。

- → もしもテンポがある曲なら拍は、必ず二拍以上ある。

- 何故なら、拍が一拍しかなかった場合、それはリズムとして成立せずテンポも存在しないからである。

- 2. 音がニ拍あった時の難しさについて考える

- → 拍がニ拍あった場合、片方は必ず弱拍になる。

- → 最初の音が強拍だった場合、及び弱拍だった場合をそれぞれ考える。

- → 最初の音が強拍だったと仮定すると、それは1拍目強拍でしかありえない。何故か。

- → もしもそれが2拍目と4拍目だったら弱拍ということになる。

- → もしもそれが4分音符3拍目強拍だったとしたら、それは2分音符の弱拍ということになる。

- → 最初の音が弱拍だったと仮定すると、それは全音符2分音符4分音符8分音符16分音符、つまり全ての音価の弱拍である可能性がある。

- → 最初の音が強拍だったと仮定すると、それは1拍目強拍でしかありえない。何故か。

- → 最初の音が強拍だった場合、及び弱拍だった場合をそれぞれ考える。

- → 拍がニ拍あった場合、片方は必ず弱拍になる。

- 3.結論

- → 拍が二拍ある時、そのリズムを理解する為には、その二拍の音価を判定する必要がある。その為にはその二拍が、あらゆる音価(四分音符・八分音符・一六分音符…n分音符、及び 四分音符、二分音符、全音符、二全音符…n全音符)の弱拍である可能性と、強拍である可能性を全て検証する必要がある。

- → この検証作業を一定時間内に行う必要性があることが、リズムの緊迫感を生み出す源にある。

音は必ず2つある

このことを考える時、問題を単純化する為に、音符が2つある場合を考えます。何故なら音符が1つしかない場合、それはリズムとして成立しないからです。 前章でも見たビデオをもう一度見てみましょう

リズムには最低二音が必要。一音しかなければそれはリズムとして成立しない。二音あればそこに弱拍と強拍が成立する。それを聴く人はどちらが弱拍かでどちらが強拍かを判定する必要に迫られる。この限られた時間内での判断の必要性がリズムの緊張感の源に存在する。#オフビートで思考する語学 pic.twitter.com/1QiPtCFGzg

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) July 13, 2025

この様に音が1つしかない場合、それはリズムとして成立しない為、除外して考えます。音符がリズムとして成立する最低の個数である2音の場合を考えます。

音が2つあれば必ず強拍と弱拍ができる

音が2つあった場合、そのどちらかは必ず弱拍でそのどちらかは必ず強拍になります。先行拍が弱拍なら後行拍は強拍です。先行拍が強拍なら後行拍は弱拍です。

先行拍が強拍だったならそれは必ず1拍目強拍でしかありえない

- 例としてその音符が4分音符だった時のことを考えます。

- もし、その拍が2拍目か4拍目だったらそれは弱拍なのでここでは除外されます。

- もし、それが4分音符3拍目強拍だったとしたら、それは2分音符の弱拍ということになります。

- つまりもし、その拍が強拍だったとすると、それは必ず1拍目強拍ということになります。

- これは4分音符だけでなく、全ての音価の音符に対して成立します。

💡 もしも強拍が1拍目ではなかった場合、それは必ず弱拍として約分が出来ます。つまり必ず弱拍なのです。 参照:強拍弱拍は分数で表すことが出来る

先行拍が弱拍だった場合その弱拍が属する音価を判断しなければならない

もし先行拍が強拍ではなかったとすると、それは必ず弱拍ということになります。その弱拍の位置として考えられる地点は、強拍とは異なりその弱拍の属する音価によって変化します。

もしその拍が弱拍だったとすると、その音符は4分音符の弱拍かも知れませんし、8分音符の弱拍かも知れません。16分音符などのより細かな音価の弱拍かも知れません。或いはより長い2分音符・全音符・2全音符などの音符での弱拍かも知れません。可能性として考えられる音符は無限に存在します。無限に存在する可能性のなかでどの音符の弱拍なのかを判別するためには、予想と修正が必要になります。 まず予想を立てた上で、音楽をしばらく聴き前後の文脈から判別しながら、予想を修正しながら、実際の音価を特定する必要が発生します。

先行する弱拍は緊迫感を生み出す

この様に先行する弱拍をを聴く人は、限られた時間内で、どちらが弱拍かでどちらが強拍かを判定する必要に迫られます。この作業の難しさがリズムの緊張感の源に存在します。

先行する強拍は安定感を生み出す

逆に先行する強拍は、その可能性が必ず1拍目強拍に限定される為、考えるべき可能性の数が大幅に減少する結果となります。これにより先行する強拍は、それを聴く人に安定感をもたらします。

先行する弱拍が長ければ長いほど躍動感が増す

その音楽のリズムに於いて、先行する弱拍が長ければ長いほど躍動感が増すということがあります。これは弱起(弱拍先行)の重要な性質のひとつです。

先行する弱拍の長さが8分音符、4分音符、2分音符…と長くなるに連れて、演奏は困難になっていきます。特に即興演奏上で長い弱起を演奏する為には、曲全体の構成をよく理解した上で将来起こることを予想しながら、かつ予想外に発生した出来事を加味した上で予想を修正しながら演奏する必要があります。 弱起が長くなればなるほど、即興演奏に求められる構成力を含めた高度な作曲能力が必要となります。

曲全体の構成を把握しつつ、曲の細部に存在する弱起を正確に把握する為に作られた、音楽認識の方法論が 声出しオフビートカウントです。

先行する弱拍が完全になくなると音楽から躍動感が完全になくなる

もしその音楽から弱起が完全になくなると、その音楽から躍動感が失われます。これも弱起(弱拍先行)の重要な性質のひとつです。

躍動感はダンスミュージックだけでなく、バラードやミドルテンポなど、全ての音楽に求められる音楽の基本的な要素です。音楽から躍動感が失われれば、それはダンスミュージックとしての機能を失うだけでなく、バラードの持っている情緒感や落ち着きのある空間も失われ、ミドルテンポの音楽が持っている静かな動きのある楽しさも失われます。

つまりテンポのある音楽では、弱起は必ず存在し、決してなくなることはありません。弱起の完全な消失は音楽的死を意味します。

先行する弱拍が短ければ短いほど抑圧感が高くなる

その音楽のリズムに於いて、先行する弱拍が短ければ短いほど強い抑圧のある緊張感が増すという要素があります。

前節で弱起が完全になくなる事は音楽的死だということを述べました。 つまり先行する弱拍が短くなっていけばいくほど、その音楽は 音楽的死 と直面することになり、一瞬の気の緩みが即座に音楽的死に直結する極めて高い緊張感を伴う抑圧感が生まれます。

音楽を演奏するなかで、その微かな弱起の存在を維持し続ける為には、高い集中力が必要となります。

この様な音楽中に存在する微細な弱起の存在を間違いなく確実に認識しつづける音楽認識の方法論として考案されたのが 声出しオフビートカウントです。

まとめ=弱起が先行する音楽を理解する難しさ

弱拍が属する音価の判定が出来ないと、その音楽が持っているリズムの全体像を理解する事ができなくなります。弱拍が属する音価の判定 が弱拍が先行する音楽の理解の難しさの根底に存在します。つまり 弱拍が属する音価の判定 を素早く行う訓練を行うことで、弱拍が先行する音楽の理解及び演奏の改善を行うことが出来ます。

弱拍が属する音価の判定 の訓練として考え出された方法が 声出しオフビートカウント練習法です。

まとめ

バダムツーは二層弱拍先行認識

これまで、弱拍先行の意味、弱拍先行の多層性、そして多層弱拍先行を聴き分ける困難の理由について見てきました。ここでようやくバダムツーを理解する為に必要な武器が揃った状態になったと言えます。

バダムツー(英語での「ちゃんちゃん」のような効果音) Credit : https://t.co/1pMfDuY1S3 pic.twitter.com/qdcGm8P81M

— 岡敦/Ats🇯🇵 (@ats4u) May 31, 2025

音楽のリズム解釈には言語によって違いがある で御紹介したバダムツーは、4分音符も弱強で解釈し、8分音符も弱強で解釈するという二層同時の弱強解釈を必要とするからです。

バダムツーの解釈=8分音符弱拍先行なし4分音符弱拍先行なし

もしもこの音に関して弱拍先行が全ての音価がないという前提で解釈すると次のようになります。

この解釈は、4分音符の弱拍先行なし、8分音符の弱拍先行なしを前提としたリズム解釈と言えます。 ─── この解釈は正しくないということも音楽のリズム解釈には言語によって違いがあるで御説明致しました。

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

| 位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

バダムツーの解釈=8分音符弱拍先行あり4分音符弱拍先行なし

次の解釈を見てみます。

この解釈は、8分音符の弱拍先行が存在することを前提として解釈していると言えます。しかし、4分音符の弱拍先行はなしとみなしている為、1つずれた形で認識していることを観察することが出来ます。

| 位置 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

| 位置 | 8拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 | 6拍目 | 7拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

バダムツーの解釈=8分音符弱拍先行あり4分音符弱拍先行あり

次の解釈を見てみます。

この解釈は、8分音符の弱拍先行が存在することを前提としおり、同時に4分音符の弱拍先行も存在することを前提として解釈していることがわかります。

| 位置 | 4拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 |

|---|---|---|---|---|

| 4分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

| 位置 | 6拍目 | 7拍目 | 8拍目 | 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 | 5拍目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8分音符 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| 強弱 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 | 弱 | 強 |

言語による多層レベルの違い

これまで見てきた多層弱拍先行の認識は、その人が母国語として話す言語の拍リズムの影響を受けます。つまり言語の拍リズムによって、どの音価での弱拍先行を認識しやすいか、或いは多層弱拍先行を認識しやすいしにくいか…といった違いが生じます。 その傾向の一覧を以下で示します。

| 拍リズム | 弱拍先行8分音符 | 弱拍先行4分音符 | 多層レベル |

|---|---|---|---|

| シラブル拍リズム | あり | なし | 1 |

| ストレス拍リズム | あり | あり | 2 |

| モーラ拍リズム | なし | なし | 0 |

ここでひとつの仮説が生まれます。

シラブル拍リズムでは 頭子音最大化原則(MOP=Maximize Onset Principle) によって子音が可能な限り先行するという法則を見てきました。 つまりこれは8分音符の弱拍の先行と見ることが出来ます。

次にストレス拍リズムでは、シラブル拍リズムの 頭子音最大化原則(MOP=Maximize Onset Principle) に加えて、頭音節最大化原則(MPOP) が適用されます。これはつまり、8分音符の弱拍先行に加えて、4分音符の弱拍先行が同時に有効になると解釈することができます。

シラブル拍リズムは単層の弱拍先行であり、ストレス拍リズムは二層の弱拍先行であると解釈することが可能です。

そしてモーラ拍リズムには、ストレス拍リズム・シラブル拍リズムとは全く逆の 頭子音最小化原則 (MiOP = Minimum Onset Principle) が適用されます。 つまり弱拍がないだけでなく、強拍もないといえます。つまり全ての拍は分割されずに孤立しており、層がないと解釈することが可能です。

つまりモーラ拍リズムは無層リズムと解釈することが可能です。

時代を経るごとに増加する多層レベル

マイルス・デイヴィスの演奏する Four のように二重の弱拍先行が現れる音楽は、米国にしか存在しません。

この二重の弱拍先行は時代を経ることにより、より多層化が進みます。

ハービー・ハンコックのアクチュアル・プルーフは16ビートで2分音符4分音符8分音符16分音符で同時に弱拍が先行するリズムが表れます。

この弱拍先行の多層化は更に進化します。

この楽曲では16分音符8分音符4分音符2分音符で同時に弱拍が先行するリズムに加え、8小節単位で後半の2小節だけにメロディーが配置される二全音弱拍先行が表れます。合計で五重の弱拍先行といえます。

米国音楽だけがこの様な多層弱拍先行リズムを持っています。

ストレス拍音楽の娯楽性能としてみた性能の高さ

リズムは複雑な方が娯楽性能が高いと仮定します。 これまで多層弱拍先行は、ストレス拍リズムという英語・ドイツ語で特有な言語上のリズムが生み出したリズムということを見てきました。ストレス拍リズムが米国で南米やアフリカの各種民族音楽と混ざり合うことにより更に複雑化し発展し、リズムの娯楽としての性能が高いと言うことも出来るでしょう。ストレス拍リズムから生まれた米国音楽の娯楽性能の高さは、音韻学的に説明することが出来ます。

何故世界中で米国音楽が聴かれるのか。 ─── インターネットが普及してMundian の Bach Keが世界的に流行するなど、かつて程の米国一極ではなりましたが ─── かつては『米国音楽だけが世界中でもてはやされるのか』という批判が数多くありました。 それはしばしば米国覇権という強い政治力に結びつけて語られることが多いものでした。

しかし米国音楽が優れている理由は、政治力と経済力覇権によるものでは決してなく、ストレス拍リズムを基盤として東南アジアインド中東等々の世界的な民族音楽の多様性を寛容に受け入れることで多層度の高い弱拍先行リズムを発展させたことによるリズムの圧倒的な娯 楽性能の高さにあるのではないでしょうか。

米国音楽は前述のMundian の Bach Keすら Jay-Zによる Bach Ke リミックス によって米国音楽として吸収していることが実例として挙げられるでしょう。

ジャズは究極の世界音楽

バッハが作り出した四度進行の音楽か始まりマーチ、ロンド、ミニュエット、印象派、ロマン派などの過去の手法を全て取り入れただけでなく、ゲールの民族音楽、アフリカの民族音楽等々、ラテンアメリカのリズム等々… 世界中のリズムを全て吸収したジャズは、いわば 究極の世界音楽 であり、圧倒的な娯楽性能の高さを誇ることは政治力ではなく飽くまでも音韻学的に説明が可能だということが結論付けられるのではないでしょうか。

これは飽くまでもシラブル拍リズムの発展型として生まれたストレス拍リズムだからこそ可能だった発展と言えます。

誰でもグルーヴする為の方法論

シラブル拍リズムの発展型として生まれたストレス拍リズムだからこそ可能だった発展でした。そしてモーラ拍リズムは特異点でありストレス拍・シラブル拍リズムと真逆の性質を持っています。このシラブル拍・ストレス拍の世界に入ることが出来ないという宿命を背負っています。

このモーラ拍リズムは混ざらない ─── 音韻学的に見た時にはっきりと示すことができます。それはシラブル拍リズム・ストレス拍リズムには 頭子音最大化原則 (MOP = Maximum Onset Principle) があり、 日本語のモーラ拍リズムには 頭子音最小化原則 (MiOP = Minimum Onset Principle) という真逆の性質がある ─── この根本的な非互換性が日本語とそれを取り巻く全ての言語の根底に横たわっています。

そんなモーラ拍リズム言語である日本語を話す日本は、世界で最もジャズを演奏する人口が多い国です。そんな豊富に生産されるジャズを、世界中の誰も聴かない。弱拍先行の多層度がゼロでありリズム娯楽性能としての価値が全くないジャズを聴く人は世界中のどこにもいません。そんな日本人のジャズは、世界的に 世界最大の音楽的悲劇 とすら言われています。

そんなグルーヴと完全に逆の性質を持つモーラ拍リズム言語日本語を話す日本人が、多層弱拍先行を時間は掛かっても確実に体得し、必ずグルーヴ出来るようになる方法論として考え出されたものが、オフビートカウント法です。

律動図鑑は、このオフビートカウント法が、世界の全てのミュージシャンの元に届き、世界の音楽をより高度に融合し更に娯楽性能の高い音楽を生み出すことを祈っています。

以降の章で、オフビートカウント法について学び、オフビートカウントを基盤としてメタディヴィジョン理論を応用することにより、弱拍先行の多層度を上げることで強いグルーヴを体得する方法論を見ていきます。

- メタディヴィジョン理論

- 分散グルーヴ理論

- オフビートカウント理論

- 弱拍天動説と弱拍地動説

- 縦乗りのメカニズム

目次